| Jewiki unterstützen. Jewiki, die größte Online-Enzyklopädie zum Judentum.

Helfen Sie Jewiki mit einer kleinen oder auch größeren Spende. Einmalig oder regelmäßig, damit die Zukunft von Jewiki gesichert bleibt ... Vielen Dank für Ihr Engagement! (→ Spendenkonten) |

How to read Jewiki in your desired language · Comment lire Jewiki dans votre langue préférée · Cómo leer Jewiki en su idioma preferido · בשפה הרצויה Jewiki כיצד לקרוא · Как читать Jewiki на предпочитаемом вами языке · كيف تقرأ Jewiki باللغة التي تريدها · Como ler o Jewiki na sua língua preferida |

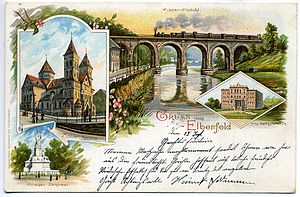

Elberfeld

| Wappen | Karte |

|---|---|

Wappen der Stadt Elberfeld Hilfe zu Wappen |

Lage Elberfelds in der 1929 entstandenen Stadt Wuppertal (rot umrandet) |

Elberfeld war bis zu seiner Vereinigung mit vier anderen Städten zum heutigen Wuppertal am 1. August 1929 eine bergische Großstadt im östlichen Rheinland. Heute erstreckt sich Elberfeld als Stadtteil Wuppertals auf die Stadtbezirke Elberfeld, Elberfeld-West und Uellendahl-Katernberg. Seit 1975 gehören zu dem Stadtteil einige Eingliederungen aus der ehemaligen Stadt Neviges.

Geschichte

Etymologie

Sage der Ortsgründung[1]

Der Sage nach ist Elberfeld entstanden, als dort, wo heute Elberfeld liegt, nur Wald war. In der Nähe wohnte ein Ritter, den ein treuer Knecht auf allen Zügen begleitete. Einst waren die beiden zur Jagd über den Rhein gezogen. Plötzlich sahen sie hinter sich eine Schar von Reitern heranpreschen, in der Absicht, ihnen den Garaus zu machen. Der Ritter und sein Knecht wandten sich zur Flucht, denn einen Kampf mit dem Feind konnten sie angesichts der Übermacht nicht wagen. Ihre Pferde fielen in raschen Galopp, doch die Feinde hinter ihnen rückten unaufhaltsam näher. Voller Entsetzen wandte sich der Ritter immer wieder rückwärts, und panische Angst befiel ihn; ein Entkommen schien unmöglich. Schon wollte der Ritter aufgeben und sich in einem letzten verzweifelten Kampf dem Feinde stellen, als der Knecht ihm zurief: „Herr, fürchte dich nicht! Ich weiß in der Nähe eine Furt über den Rhein. Ich führe dich sicher hinüber!“ Und so geschah es: Während der Ritter und sein Knecht auf sicherem Grund den Rhein durchquerten, wurden die Verfolger von der starken Strömung abgetrieben und mussten tatenlos zusehen, wie die beiden Gejagten das andere Ufer erreichten. Einige Zeit darauf erkrankte die Frau des Ritters. So viele Ärzte man auch zu Rate zog, keiner konnte der Frau helfen. Schließlich fand sich ein Heilkundiger, der dem Ritter erklärte: „Mit unseren Heilmitteln ist hier nichts mehr auszurichten. Wenn sich aber jemand fände, der der Kranken frische Milch von einer Löwin brächte, dann könnte sie genesen.“ Kaum hatte der treue Knecht diese Worte gehört, eilte er fort. Nach einer Stunde war er wieder zur Stelle und brachte Löwenmilch in einem Gefäß.

Die Rittersfrau trank davon und war zur Freude ihres Ehemannes und der gesamten Dienerschaft wieder gesund. Alle jedoch, die den Knecht fragten, woher er denn die Löwenmilch beschafft habe, da es doch hier im Lande keine Löwen mehr gebe, erhielten nur ausweichende Antworten. Dies nun machte den Ritter misstrauisch. Obwohl ihm sein Knecht stets treu gedient hatte, fürchtete er sich vor dessen übernatürlichen Kräften. Er mochte ihn nicht länger im Hause dulden. Darüber war der Knecht sehr traurig, und er bat seinen Herrn inständig, ihn nicht fortzuschicken. Doch dieser blieb bei seinem Entschluss. Zum Abschied erbat er sich als Lohn für seine langjährigen Dienste fünf Taler. Von diesem Gelde kaufte er ein kleines Glöckchen, das er an der schönsten Stelle im Walde aufhängen ließ. Schon bald tat es dem Ritter leid, dass er seinen Knecht hatte ziehen lassen, denn nie mehr diente ihm jemand so treu.

Sooft er sein Pferd bestieg, um in den Kampf zu ziehen oder auf die Jagd zu gehen, stets dachte er an den guten Diener. Dieser kehrte jedoch nie wieder zurück. Im Laufe der Zeit kam dann der Ritter zu der Erkenntnis, dass er ein guter Geist oder Elbe gewesen sein müsse. Immer, wenn er im Wald das leise Klingen des Glöckchens hörte, dachte er voll Wehmut an den verlorenen Knecht, und es dauerte gar nicht lange, da hieß die Stelle des Waldes, an der das Glöckchen hing, „Elbenfeld“ und später dann „Elberfeld“. Überall im Land erzählt man sich von diesem wundersamen Ort. Und wenn dann neugierige Wanderer zum Elbenfeld kamen, das Glöckchen hörten und das herrliche Wiesental am rauschenden Flusse erblickten, dann mochten viele von ihnen den Ort nicht mehr verlassen. Sie bauten hier ihre Hütten, und so entstand auf dem Elbenfeld ein kleines Dorf und später eine Stadt, die den Namen Elberfeld erhielt.

Tatsächliche Namensherkunft

Der Name „Elberfeld“ leitet sich ab von „Elve“, einem altsächsisch-niederdeutschen Wort für „Fluss“ (vgl. nordisch „Elv“ oder „Älv“), so dass der Name etwa „Fläche am Fluss“ bedeutet.

Mittelalter

Ab dem 7. Jahrhundert erfolgte die relativ späte und spärliche Besiedelung des überwiegend bewaldeten Wupperraums durch altgermanische Volksstämme (möglicherweise Borchter, ein ehemals fränkischer Stamm, der unter sächsischen Einfluss stand, oder Westfalen). Die Region war lange Zeit Grenzgebiet zwischen dem Fränkischen Reich und dem Einflussgebiet der Sachsen, was neben den im Vergleich zur Rheinebene unwirtlicheren landwirtschaftlichen Bedingungen größere Siedlungsstrukturen verhinderte. Mit der fränkischen Landnahme ab dem 9. Jahrhundert wurden die spärliche, unter sächsischem Einfluss stehende Bevölkerung assimiliert.

Karl der Große ließ in Folge zur Sicherung des Wuppergebiets fränkische Herrenhöfe anlegen, unter anderem vermutlich auch Elberfeld. Der in Corvey wirkende Geschichtsschreiber Widukind berichtete gegen Ende des 10. Jahrhundert von dem ersten Herren einer Fliehburg Elberfeld. Diese Fliehburg war ab 955 im Besitz des Kölner Erzbischofs und diente vermutlich als Versorgungsstation an der Heerstraße nach Soest. Die Chroniken Widukinds sprechen von einem sächsischen Burgherrn Droste Brüning, Lehnsmann von König Konrad I. Nach dessen Tod beanspruchte laut Widukind Eberhard von Franken die Burg. Trotz Belagerung konnte er seine Ansprüche nicht durchsetzen.

Um 1000 wurde die erste Kirche in Elberfeld errichtet, ein Vorgängerbau der Alten reformierten Kirche. Sie wurde dem heiligen Laurentius von Rom geweiht und zählt wohl zu den Triumph- und Dankeskirchen, die nach dem Sieg Ottos I. über die Ungarn in der Schlacht auf dem Lechfeld errichten wurden. Die erste urkundliche tatsächliche Erwähnung der Laurentiuskirche erfolgte aber erst 1371.

1161 wurde ein Schulte (Villicus) vom Tafelhof Elverfeldt erstmals urkundlich erwähnt. Der Erzbischof von Köln, Philipp I. von Heinsberg, verpfändete 1176 Elberfeld an den Grafen Engelbert von Berg, weil er für den Kreuzzug von Kaiser Barbarossa Geld benötigte.

1397 versuchte Wilhelm II. von Berg Ansprüche an seine Neffen Adolf von Kleve und Dietrich II. von der Mark geltend zu machen. Er unterlag in der Schlacht von Kleverhamm seinen Neffen und wurde gefangen genommen. Um die gewaltige Summe von 3.000 Goldschilden zur Freilassung aufbringen zu können, verpfändete er in der Folge bis 1399 große Teile seines Besitzes an die Sieger, darunter die Burg Elberfeld. Die drei Söhne Wilhelms II. von Berg, Adolf, Gerhard und Wilhelm, fanden sich mit dem Verlust nicht ab, besetzten das väterliche Schloss in Düsseldorf, entmachteten temporär ihren Vater und begannen eine militärische Auseinandersetzung mit ihren märkischen Vettern. Die sich anschließenden Kämpfe bildeten den Höhepunkt der bergisch-märkischen Fehdewesens.

Nach dem Tod Dietrichs II. von der Mark vermutlich während der Belagerung der Burg Elberfeld fiel die Grafschaft Mark an Adolf von Kleve. Zu dieser Zeit ist Eberhard von Limburg (Ehemann von Johanns Schwester Anna Sobbe und Gefolgsmann Adolfs VII. von Jülich-Berg) der Burgherr der Burg Elberfeld. Die Bergischen begannen sich durchzusetzen, erhielten vermutlich schon kurz nach 1399 ihr Besitztum zurück.

1408 folgte Adolf seinem Vater nach dessen Tode auf den Herzogsitz. Ihm fiel 1424 das Herzogtum Jülich zu und er vereinigte es mit dem Herzogtum Berg zum Vereinigten Herzogtum Jülich-Berg. Mit frischen Mitteln kaufte er 1427 die Burg Elberfeld, die nun zusammen mit dem Kirchspiel Elberfeld ständiger bergischer Besitz blieb. Das Kirchspiel wurde anschließend zu einem bergischen Amt ernannt.

Stadtgründung

Elberfeld wurde ab 1444 als „Freiheit“ bezeichnet (1530 als Stadt) und hatte damit eine städtische Ratsverfassung. Das Stadtprivileg wurde jedoch erst 1610 erteilt und 1623 erweitert.

1527 erhielt Elberfeld mit Barmen das herzogliche Privileg der Garnnahrung, dem exklusiven Recht innerhalb der vereinigten Herzogtümer Garne zu bleichen und zu zwirnen. Die Garnnahrung bildete die Grundlage des über Jahrhunderte bedeutendsten Zweigs der Industrie im Wuppertal, der Textilherstellung und -handel.

1536 brannte die Burg Elberfeld und die Freiheit nieder. 1631 brach die Pest aus, 1678 brannte es erneut. Am 22. Mai 1687 zerstörte ein weiterer Stadtbrand 350 Häuser und das gesamte Ortszentrum, erst 1707 wurde das Rathaus für die ca. 3.000 Bürger (um 1700) der Stadt neu aufgebaut.

Als Erich Philipp Ploennies im Jahre 1715 seine Topographia Ducatus Montani des Herzogtums Berg verfasste, stellte er dazu bei der Beschreibung von Elberfeld fest, dass es in den Jahren 1678 zuerst halb und 1687 "Völlig in die Asche gelegt worden" und "nichts da Von übrig geblieben" war. So ist auch hier die unverzügliche und großzügige Hilfe des Landesherrn für den raschen Wiederaufbau der Stadt Elberfeld und der Produktionsstätten entscheidend gewesen: "Wegen gemelten unglücks, da nemlich diese stadt...ganz abgebrandt, ist ihnen Von dem...izo regierenden Churfürsten...Johann Wilhelm eine 20 jährige freyheit de dato des schadens, in welcher zeit sie aller schazzung und steüer frey seyn sollen, Gnädigst mitgeteilt worden, daher sich diese stadt baldt wieder erhohlet und Vorizo wieder in einen guten standt ist".

Französische Herrschaft

Nach der Übernahme des Herzogtums Berg durch die Franzosen 1806 erhält Elberfeld die Munizipalverfassung. Das Amt Elberfeld wird aufgelöst und das Arrondissement Elberfeld und der Kanton Elberfeld gegründet.

Erhebung zur Oberbürgermeisterei

Nach dem Übergang an Preußen 1815 wurde Elberfeld Sitz eines Landkreises, der aus den Bürgermeistereien Elberfeld und Barmen gebildet wurde. Ihm wurden 1820 die Gemeinden des Landkreises Mettmann angegliedert. Elberfeld selbst wurde zur Oberbürgermeisterei ernannt.

Bestand schon in der frühen Neuzeit eine umfangreiche protoindustrielle Fertigung von Garnen und Textilien, die 1527 zu einem ortsbezogenen herzoglichen Herstellungprivileg (Garnnahrung) führte, so begann ab Ende des 18. Jahrhunderts rasant die Industrialisierung in den benachbarten Wupperstädten Elberfeld und Barmen. Mitte des 19. Jahrhunderts waren Elberfeld und Barmen die höchstindustrialisierten Städte Deutschlands, die in ihrer wirtschaftlichen Bedeutung spätere Wirtschaftszentren wie Köln, Düsseldorf oder das Ruhrgebiet deutlich in den Schatten stellten. Der nun durchweg mechanisierten Textilindustrie folgten unterstützende Gewerbezweige wie die chemische Industrie, die zunächst sich der Entwicklung von Textilfarbstoffen widmete (das Stammwerk der Bayer AG liegt in Elberfeld), der Maschinenbau (Textilmaschinen) und der Elektrotechnik. Daneben entwickelte sich Elberfeld zu einem umschlagsstarken Handelszentrum, dass vor allen lokalen Produkte (Barmer Artikel) weltweit vermarktete. Dem Wachsen der Wirtschaft folgte ein erheblicher Anstieg der Bevölkerung, deren Zuwachs vor allen aus der zugewanderten Arbeiterschaft bestand. Zwischen 1830 und 1885 vervierfachte sich die Einwohnerschaft und Elberfeld wuchs wie das benachbarte Barmen, das eine ähnliche Entwicklung nahm, zur Großstadt.

1841 wurde die erste dampfbetriebene Eisenbahn im Westen Deutschlands eröffnet. Sie führte von Düsseldorf nach Elberfeld-Steinbeck. Die Revolution von 1848/1849 führte auch in Elberfeld zu Barrikadenbau und Straßenkämpfen.

Durch die sprunghafte Industrialisierung traten im „deutschen Manchester“, wie Elberfeld in Bezug auf die britische Industriestadt auch genannt wurde, die sozialen Probleme des Pauperismus zuerst auf, aber auch Bestrebungen die soziale Frage mit bürgerlichen Engagement zu lösen, haben in Elberfeld ihren Ursprung. Das 1853 eingeführte Elberfelder Modell für Armenpflege und Sozialvorsorge wurde in Hamburg und in anderen Städten übernommen.

1854 gründete der Geschäftsmann Hermann Heinrich Grafe zusammen mit fünf weiteren Männern in Elberfeld die erste Freie evangelische Gemeinde im damaligen deutschsprachigen Raum, die somit auch den Grundstein für die spätere Gründung des Bundes Freier evangelischer Gemeinden in Deutschland legte. Bereits 1846 wurde von Johann Gregor Breuer der erste katholische Gesellenverein Deutschlands, der zwischen 1847 und 1849 vom bekannten Priester Adolph Kolping geführt wurde, in Elberfeld gegründet. Auch diese Idee war ein Grundstein für weitere Vereinigungen in ganz Deutschland.

Um 1885 überstieg die Einwohnerzahl Elberfelds die 100.000er Marke und wurde zur Großstadt.

Städtefusion zur Stadt Wuppertal

Durch das Gesetz über die kommunale Neugliederung des rheinisch-westfälischen Industriegebiets vom 29. Juli 1929 wurde Elberfeld zusammen mit den Städten Barmen, Cronenberg, Ronsdorf und Vohwinkel zunächst zu "Barmen-Elberfeld" vereinigt. Noch im selben Jahr beschloss die Stadtverordnetenversammlung der neu gegründeten Gemeinde, dem Preußischen Staatsministerium vorzuschlagen, die Stadt in "Wuppertal" umzubenennen. Dem Vorschlag wurde im Januar 1930 stattgegeben.

Bevölkerungsentwicklung

Die folgende Übersicht zeigt die Einwohnerzahlen nach dem jeweiligen Gebietsstand. Bis 1810 handelt es sich meist um Schätzungen, danach um Volkszählungsergebnisse (¹) oder amtliche Fortschreibungen der jeweiligen Statistischen Ämter beziehungsweise der Stadtverwaltung selbst. Die Angaben beziehen sich ab 1871 auf die "Ortsanwesende Bevölkerung" und 1925 auf die Wohnbevölkerung. Vor 1871 wurde die Einwohnerzahl nach uneinheitlichen Erhebungsverfahren ermittelt.

|

|

|

¹ Volkszählungsergebnis

Wappen

Das Wappentier ist der Löwe des Herzogtums Berg und hält einen Rost, das Symbol des Schutzpatrons Laurentius von Rom.

Persönlichkeiten

Bürgermeister und Oberbürgermeister

- 1814–1837: Johann Rütger Brüning

- 1837–1851: Johann Adolf von Carnap

- 1851–1872: Karl Emil Lischke

- 1873–1899: Adolf Hermann Jaeger

- 1900–1919: Wilhelm Funck

- 1919–1920: Paul Hopf

- 1920–1929: Max Kirschbaum

Ehrenbürger

- Otto von Bismarck, Reichskanzler

- Karl Emil Lischke, Oberbürgermeister 1851–1872

Söhne und Töchter der Stadt

- Richard Abé (1840–1919), Stahlformgießer

- Ewald Balser (1898–1978), Schauspieler

- Walter Barthel (1880–1915), deutscher Althistoriker und Provinzialrömischer Archäologe

- Charlotte Blensdorf (1901–1999), Rhythmikerin

- Grete Boesel (1908–1947), Aufseherin im KZ Ravensbrück

- Arno Breker (1900–1991), Bildhauer und Architekt

- Hugo Bremer (1869–1947), Industrieller und Erfinder

- Richard Brinkmann (1921–2002), Germanist, Universitätsprofessor

- Robert Daum (1889–1962), Politiker (SPD), Reichstagsabgeordneter

- Robert Debes (1878–1962), Professor für Betriebswirtschaftslehre

- Werner Eggerath (1900–1977), Schriftsteller und Ministerpräsident von Thüringen

- Werner Fischer (1902–2001), Chemiker

- Bernhard Fränkel (1836–1911), HNO-Arzt

- August Frickenhaus (1882–1925), Archäologe.

- Robert Gerling (1878–1935), Versicherungsunternehmer, Gründer des Gerling-Konzerns

- Richard Greeff (1829–1892), Zoologe

- Julius Habicht (1874–1912), Architekt und Reichsbankdirektor

- Irma Hartje-Leudesdorff (1881–1956), Malerin und Schriftstellerin

- Wilhelm Hartnack (1893–1963), Geologe, auch Heimatforscher des Wittgensteiner Landes

- Friedrich Haumann (1857–1924), erster Oberbürgermeister von Solingen

- Paul Gerhart Vowe (1874–1937), deutscher Maler

- Maria Husemann (1892–1975), Sekretärin und Widerstandskämpferin in der NS-Zeit

- Hanna Jordan (* 1921), Bühnenbildnerin

- Gerd Kaimer (* 1926), ehemaliger Oberbürgermeister von Solingen

- Matthias Kleinheisterkamp (1893–1945), SS-Obergruppenführer und General der Waffen-SS

- Hans Kleinschmidt (1885–1977), Pädiater

- Hans Knappertsbusch (1888–1965), Dirigent

- Erich Koch (1896–1986), Politiker

- Willi Friedrich Könitzer (1905–1947), Journalist und Schriftsteller

- Otto Kropp (1907–1937), Widerstandskämpfer

- Lore Kullmer (1919–2011), Wirtschaftswissenschaftlerin

- Else Lasker-Schüler (1869–1945), Dichterin

- Raphael Liesegang (1869–1947), Chemiker

- Hugo Meier-Thur (1881–1943), Hochschullehrer, Graphiker und Maler, NS-Opfer

- Gerhard Meyer-Schwickerath (1920–1992), Augenarzt, Begründer der Laserkoagulation in der Augenheilkunde

- Willi Muth (1899–1935), Kommunist und Widerstandskämpfer

- Wilhelm Neumann-Torborg (1856–1917), Bildhauer

- Franz Obermanns (1909–1982), Widerstandskämpfer

- Alexander Pagenstecher (Zoologe) (1825–1889), Geburtshelfer und Zoologe

- Herbert Runge (1913–1986), Boxer und Olympiasieger 1936

- Hugo Schaefer (1894–1920), Jagdflieger des Ersten Weltkrieges

- Werburga Schaffrath (* 1930), Ordensschwester in Caruaru, Brasilien

- Friedrich Julius Scherff (1920–2012), Maler und Grafiker

- Konrad Schmidt-Torner (1907–1992), Präsident der Bundesdruckerei

- Heinrich Schnabel (Landrat) (1778–1853), Landrat von Mülheim/Rhein und Aachen, Maire von Düsseldorf

- Alexander Schoeller (1852–1911), Bankier und Geheimer Seehandlungsrat

- Horst Schönemann (1927–2002), Regisseur

- Emil Schüller (1843–1900), Oberbürgermeister von Koblenz

- Hans Schulten (1899–1965), Internist und Hochschullehrer in Rostock und Köln

- Hannes Schultze-Froitzheim (1905–1995), Maler und Grafiker

- Wilhelm Schumann (1899-unbekannt), Politiker (NSDAP)

- Walter Simons (1861–1937), Jurist und Politiker

- Ulrik Spies (* 1950), Komponist, Musikproduzent und Schlagzeuger

- Hans Wolfgang Singer (1910–2006), Weltökonom

- Johann Wilhelm Sondermann (1770–1857), Industriepionier

- Horst Stein (1928–2008), Dirigent

- Grete Stern (1904–1999), Fotografin und Designerin

- Horst Tappert (1923–2008), Schauspieler

- Werner Techenmacher (auch Teschenmacher) (1590-1638), Annalist, Humanist und reformierter Theologe

- Heinz Thilo (1911–1945), Arzt im KZ Auschwitz-Birkenau

- Günter Wand (1912–2002), Dirigent

- Helene Weber (1881–1962), Politikerin (Zentrum, CDU), MdR, MdB, MdL, ein der vier „Mütter des Grundgesetzes“

- Hugo Weischet (1897–1976), Landschafts- und Porträtmaler

- Helmut Winterhager (1911–2002), Metallurg und Rektor der RWTH Aachen

Sonstige Persönlichkeiten der Stadt

- Johann Georg Bäßler (1753–1807), Organist und reformierter Komponist

- Otto von Diest (1821–1901), Landrat

- Karl Friedrich Favreau (1821–1869), 1859 auftragsweise Landrat

- Hermann Hirsch (1815–1900), Polizeipräsident und zeitweiliger Landrat

- Hermann Friedrich Kohlbrugge( (1803–1875) Reformierter Theologe und Pastor

- Lothar Schoenfelder (1860–1926), Stadtbaurat und Beigeordneter

Trivia

Durch den Sketch „Die Benimmschule“ von Loriot wurde Elberfeld einer breiteren Öffentlichkeit bekannt. In dem Sketch heißt es unter anderem, dass Elberfeld eine „erstklassige Kunstgewerbeschule“ habe. Diese Passage gehört zu den beliebtesten Loriot-Zitaten.[2]

Literatur

- Karl Lempens: Geschichte der Stadt Elberfeld von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart. Loewenstein, Elberfeld 1888 (Digitalisierte Ausgabe der Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf).

- Annalen der Stadt Elberfeld : enth. d. Ereignisse d. Jahres ..Digitalisierte Ausgabe der Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf.

- Johann Rütger Brüning: Elberfeld und seine bürgerliche Verfassung, von dem fünfzehnten Jahrhundert bis auf die neueste Zeit, Elberfeld 1830 Digitalisat.

- Zentralblatt der Bauverwaltung XXVII. 1907, Nr. 21 = S. 141-148 S. 142 Straßendurchbrüche und Straßenregelungen in Elberfeld. (mit Stadtplänen von 1870 und 1905).

- Zentralblatt der Bauverwaltung XXVII. 1907, Nr. 72 = S. 474-481 S. 477 Bebauungsplan für ein Gelände im Norden der Stadt Elberfeld.

- Hinrich Heyken: Der Elberfelder Osten – von Bleichern und Färbern, Textilindustrie und Landgericht, Theater und Versicherungen (PDF-Datei; 4,7 MB).

- Edmund Strutz: Die Ahnentafeln der Elberfelder Bürgermeister und Stadtrichter von 1708 - 1808, Neustadt a.d. Aisch, 2. Aufl. 1963 (Bergische Forschungen Bd. III).

- Die Stadt Elberfeld. Festschrift zur Dreijahrhundert-Feier 1910, hg. von Heinrich Born, Elberfeld 1910.

- Hinrich Heyken: Stadtgeschichte Hofaue – Straße der Textilindustrie und des Textilgroßhandels (PDF-Datei; 0,3 MB).

- 400 Jahre Stadtrechte Elberfeld. Geschichte im Wuppertal 19 (2010), hg. vom Bergischen Geschichtsverein, Abt. Wuppertal, u.a. ISSN 1436-008X

- Hermann Klugkist Hesse: Elberfeld und seine Kirche im Mittelalter und im Dreißigjährigen Krieg, hg. von Daniela-Nadine Reiher und Hermann-Peter Eberlein, Kamen 2013, ISBN 978-3-89991-147-3.

Siehe auch

- Elberfelder Bibel – eine bedeutende Bibelübersetzung

- Alte reformierte Kirche Wuppertal

Weblinks

- Sehenswürdigkeiten in Wuppertal-Elberfeld

- Herbert Althaus: Stadtgeschichte von Elberfeld

- Die Schwebebahn in Elberfeld

- Interessengemeinschaft für Elberfeld mit Blog (IG1)

Einzelnachweise

| Dieser Artikel basiert ursprünglich auf dem Artikel Elberfeld aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. In der Wikipedia ist eine Liste der ursprünglichen Wikipedia-Autoren verfügbar. |