| Jewiki unterstützen. Jewiki, die größte Online-Enzyklopädie zum Judentum.

Helfen Sie Jewiki mit einer kleinen oder auch größeren Spende. Einmalig oder regelmäßig, damit die Zukunft von Jewiki gesichert bleibt ... Vielen Dank für Ihr Engagement! (→ Spendenkonten) |

How to read Jewiki in your desired language · Comment lire Jewiki dans votre langue préférée · Cómo leer Jewiki en su idioma preferido · בשפה הרצויה Jewiki כיצד לקרוא · Как читать Jewiki на предпочитаемом вами языке · كيف تقرأ Jewiki باللغة التي تريدها · Como ler o Jewiki na sua língua preferida |

Onkolith

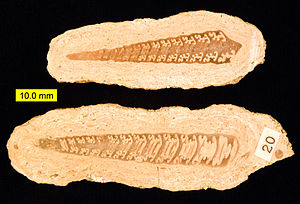

Onkolithe sind sedimentäre Gesteine, die Onkoide enthalten oder sogar überwiegend von diesen aufgebaut werden. Der Begriff geht auf den Geologen Albert Heim zurück, der ihn 1916 prägte.[1]

Aufbau und Entstehung

Die Onkoide sind Produkte biogener Ausfällung, z. B. durch Algen, und sind von unregelmäßig rundlicher, oft auch kreisförmiger oder elliptischer Gestalt.[2] In ihnen umgibt eine lagig aufgebaute, konzentrisch aufgebaute Hülle, meist aus Calciumcarbonat, ein Zentrum, das manchmal aus sedimentären Teilchen wie etwa Muschelschalen besteht. Der Schalenbau kann in größeren Onkoiden unregelmäßig sein und ist an der dem Sediment aufliegenden Seite unterbrochen. Im Gegensatz zu den ähnlich aufgebauten, meist einige Millimeter großen Ooiden sind Onkolithe mit mehreren Zentimetern Durchmesser oft wesentlich größer. Sie entstehen ebenso wie Ooide in Meeres- und Seegebieten mit bewegtem Wasser, jedoch bei geringerem Sedimenteintrag.[3]

Verbreitet ist die Matrix der Onkolithe, in denen die Onkoide vorkommen, ebenfalls karbonatisch, und enthält andere biologische Reste wie Schalen und Crinoidenreste. Manche Onkolithe riechen nach dem Aufschlagen bituminös.

Onkoide sind schon aus dem Proterozoikum bekannt,[4] sie kommen jedoch auch jüngeren Gesteinen vor. Beispiele für heutige Onkoide sind etwa die Schnegglisteine des Bodensees.[2]

Rezente bzw. subrezente Süßwasser-Onkoide in der Alz (Chiemgau, Oberbayern)

Die Alz, der Abfluss des Chiemsees, ist ein sommerwarmes und winterkaltes sowie kalkreiches Fließgewässer, in dessen Oberlauf (Obere Alz) zwischen Seebruck und Altenmarkt an der Alz an einigen günstigen Stellen Süßwasser-Onkoide und Onkolith-Bildung (Kalkflächen bzw. Kalkklippen) vorkommen. Der Chiemsee dient dem Fluss als vorgeschalteter Puffer in Bezug auf Wasserführung (Menge) und Sedimentführung. Die saisonell bedingten Hochwasser mit starker Trübung bzw. Geschiebeführung der Tiroler Ache, zum einen bei der Schneeschmelze im Frühjahr, zum anderen bei langanhaltenden Regenperioden im Sommer, erreichen die Alz deutlich abgemildert.

Ohne diese Pufferung wäre das Wachstum der Onkoide nicht möglich, denn nur bei geeigneter Fließgeschwindigkeit, ausreichendem Licht (geringe Trübung) und hinreichender Wärme sind geeignete Bildungsbedingungen gegeben. Vor allem im obersten Teilabschnitt bis Truchtlaching (geringes Gefälle/niedrige Fliessgeschwindigkeit) sind ausgedehnte Bereiche mit Onkoiden und Onkolithen dokumentiert.[5][6]

Die auf die Kerne (Nukleus) aus fluvio-glazialen Geröllen aufwachsende Kalkschicht wird durch kalzifizierende Cyanobakterien gebildet. Schichtdicken von mehreren Zentimeter sind keine Seltenheit. Durch Auslegen von markierten Nuklei (Wachstumsexperiment) und die Beobachtung über mehrere Jahre konnte das In-situ-Wachstum der Alz-Onkoide nachgewiesen werden.[5]

Rezente bzw. subrezente Süßwasser-Onkoide in der Moosach bei Freising(Oberbayern)

Die Moosach ist ein linker Nebenfluss der Isar; ihre Quelle lag ursprünglich im Bereich des Ortsteiles Moosach in München. Im Bereich von Freising läuft der Fluss in den Isarauen parallel zur Isar, in die er mündet. Kurz vor der Mündung bei Oberhummel, zwischen den Ortschaften Hangenham und Asenkofen, ist das Vorkommen von rezenten Onkoiden (tufa onciods) in dem Begleitheft zum internationalen Kalkowsky-Symposium "Geobiology of Stromatolites", 2008 beschrieben. [7] Die Größe der rezenten Onkoide wird mit 2–15 cm angegeben. Ausdrücklich wird auf die Vergleichbarkeit der Verhältnisse, die in anderen Voralpenflüssen z. B. Alz beobachtet und dokumentiert sind, hingewiesen.[5] [6]

Weblinks

Einzelnachweise

- ↑ Der BibISBN-Eintrag Vorlage:BibISBN/3432841086 ist nicht vorhanden. Bitte prüfe die ISBN und lege ggf. einen neuen Eintrag an.

- ↑ 2,0 2,1 Hans Füchtbauer: Sedimente und Sedimentgesteine. 4. Auflage. Schweizerbart’sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart 1988, ISBN 3-510-65138-3, S. 300f, 757f.

- ↑ Mineralienatlas:Onkoid

- ↑ Corsetti, F.A., Awramik, S.M.; Pierce, D.: A complex microbiota from snowball Earth times: Microfossils from the Neoproterozoic Kingston Peak Formation, Death Valley, USA. In: Proceedings of the National Academy of Sciences. 100, Nr. 8, 15. April 2003, S. 4399–4404. doi:10.1073/pnas.0730560100. Abgerufen am 28. Juni 2007.

- ↑ 5,0 5,1 5,2 D. Hägele: Morphogenese, Wachstum und Ökologie der modernen Süßwasser-Onkoide der Alz. Dissertation an der Fakultät für Geowissenschaften, Ludwig-Maximilians-Universität München, 2006 (Online-Version; pdf-Datei; 8,6 MB).

- ↑ 6,0 6,1 E. Rott: Der Algenaufwuchs in der Oberen Alz (Oberbayern). In: Berichte des naturwissenschaftlich-medizinischen Vereins in Innsbruck. 81, Innsbruck 1994, S. 229–253 (Online-Version; pdf-Datei; 7,6 MB).

- ↑ N.N.: Stop 7: Tufa oncoids of the river Moosach, Molasse Basin. In: Geobiology of Stromatholites - Internationales Kalkowsky-Symposium. Göttingen 2008, S. 193–197 (Online-Version; pdf-Datei; 8,4 MB).

| Dieser Artikel basiert ursprünglich auf dem Artikel Onkolith aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. In der Wikipedia ist eine Liste der ursprünglichen Wikipedia-Autoren verfügbar. |