| Jewiki unterstützen. Jewiki, die größte Online-Enzyklopädie zum Judentum.

Helfen Sie Jewiki mit einer kleinen oder auch größeren Spende. Einmalig oder regelmäßig, damit die Zukunft von Jewiki gesichert bleibt ... Vielen Dank für Ihr Engagement! (→ Spendenkonten) |

How to read Jewiki in your desired language · Comment lire Jewiki dans votre langue préférée · Cómo leer Jewiki en su idioma preferido · בשפה הרצויה Jewiki כיצד לקרוא · Как читать Jewiki на предпочитаемом вами языке · كيف تقرأ Jewiki باللغة التي تريدها · Como ler o Jewiki na sua língua preferida |

Ottilie Assing

Ottilie Davida Assing (geb. 11. Februar 1819 in Hamburg; gest. 21. August 1884 in Paris) war eine deutsche Schriftstellerin und Kämpferin für den Abolitionismus

Leben

Als ältere Tochter von Rosa Maria Varnhagen (1783–1840) und David Assur Assing (1787–1842), einem jüdischen Mediziner aus Königsberg, wuchs Ottilie Assing in einem liberalen, musisch und geistig inspirierten Elternhaus auf: Mutter Rosa Maria empfing unter anderem Heinrich Heine, Friedrich Hebbel, Karl Gutzkow und die Dichter des Jungen Deutschlands in ihrem Salon; Ottilie und ihre Schwester Ludmilla Assing beteiligten sich an politischen Diskussionen und „Leseabenden“, bei denen mit Gästen Dramen von Shakespeare, Goethe und anderen mit verteilten Rollen gelesen wurden.

Nach dem Tod ihrer Eltern übersiedelten die Töchter im September 1842 auf Ottilies Vorschlag zu ihrem Onkel Karl August Varnhagen von Ense nach Berlin. Während Ludmilla Assing bis zu Varnhagens Tod im Jahr 1858 bei ihm blieb und seine Sammlung von Papieren erbte, verließ Ottilie am 11. September 1843 im Streit mit dem Onkel und nach einem missglückten Suizidversuch Berlin und zog nach Dresden. Später kehrte sie nach Hamburg zurück und förderte das Theaterunternehmen von Johann Baptist Baison, bei dem sie auch auf der Bühne stand und dessen Biographie sie anonym veröffentlichte.

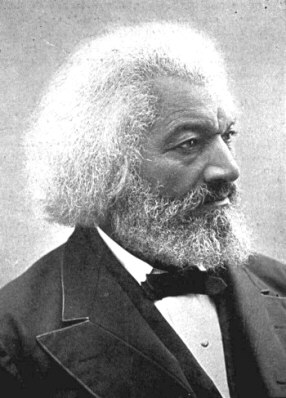

Beim Bankrott des Baisonschen Theaterunternehmens verlor Assing ihr Vermögen und wanderte 1852 in die USA aus. Dort wurde sie Korrespondentin für Johann Friedrich Cottas „Morgenblatt für gebildete Leser“, als Nachfolgerin der verstorbenen Amalie Schoppe, einer Jugendfreundin ihrer Mutter. In den USA schloss sie sich der Antisklavereibewegung an; ihre auf Juli 1861 datierte Unterschrift findet sich in einem Album, das auch Einträge von Abraham Lincoln, John Brown jr., der wie sein Vater John Brown Sklaven mit militanter Gewalt zu befreien versuchte, und anderen Vorkämpfern der afroamerikanischen Freiheitsbewegung enthält.[1] Bei einem Interview lernte sie den ehemaligen Sklaven und Bürgerrechtler Frederick Douglass kennen, dessen Biographie sie ins Deutsche übersetzte und mit dem sie deutsche Philosophen, unter anderem die Werke Ludwig Feuerbachs, las. Sie wurde seine Geliebte und wichtigste Mitarbeiterin. Douglass war jedoch bereits verheiratet und wandte sich nach dem Tod seiner Frau einer anderen Weißen namens Helen Pitts zu, die er heiratete.

1874 besuchte Ottilie ihre Schwester in Europa und kehrte 1881 dauerhaft nach Europa zurück, ein Jahr nach Ludmilla Assings Tod. In Florenz versuchte Ottilie, ihre verstorbene Schwester für wahnsinnig erklären zu lassen und ihr Testament anzufechten. Sie hatte das Wohnrecht in deren Haus in der Via Luigi Alamanni 27 geerbt, nicht jedoch das Vermögen der Schwester, das für die Einrichtung einer Schule vorgesehen war. Die Sammlung Varnhagen mit zahlreichen Dokumenten war, dem Testament Ludmilla Assings und dem Wunsch des 1858 verstorbenen Onkels Varnhagen gemäß, nach Berlin überstellt worden. Falls es zu einem Rechtsstreit mit dem Nachlassverwalter Salvatore Battaglia kam, blieb dieser ergebnislos. Am 7. April 1883 setzte Ottilie Assing im amerikanischen Konsulat von Florenz[2] ein letztes Kodizill zu ihrem Testament auf.

Im Sommer 1884 hielt sich Ottilie Assing in Paris auf, wo sie im Hôtel d’Espagne, Cité Bergère 9–11 logierte. Angesichts einer Brustkrebserkrankung, die sie für unheilbar hielt, nahm sie am 21. August im Bois de Boulogne Gift. Man fand bei ihrem Leichnam 70 Francs Bargeld und eine Brosche in Form eines Eichenblatts. Frederick Douglass ließ über den amerikanischen Botschafter für ihr – heute nicht mehr existierendes – Grab sorgen. Am 13. September 1884 wurde sie auf der Cimitière parisien von Ivry (Division 13, Reihe 1, Stelle 38) bestattet. Ihr Vermögen hatte Ottilie Assing größtenteils der American Society for the Prevention of Cruelty to Animals vermacht. Ihre Papiere in den USA wurden auf ihre Anordnung vernichtet; nur wenige Lebenszeugnisse befinden sich in der Varnhagensammlung der Biblioteka Jagiellońska in Krakau und im Frederick Douglass Memorial Archive[3].

Werke

- Ottilie Assing: Jean Baptiste Baison. Ein Lebensbild, 1851, Verlag Meissner & Schirges, 1851, 126 S. (*Digitalisat*); Neuauflage bei Nabu-Press, 2012, ISBN 978-1272741174, 142 S.

- Frederick Douglass: Sclaverey und Freiheit. Autobiographie, aus dem Englischen übertragen von Ottilie Assing. Hoffmann und Campe, Hamburg 1860. Digitalisat

- z. T. anonyme Feuilletons und politische Berichte für: Telegraph für Deutschland, Jahreszeiten, Morgenblatt für gebildete Leser, Süddeutsche Post, Zeitschrift für bildende Kunst, das Deutsch-amerikanische Conversations-Lexikon (New York, 1870) sowie für Periodika der deutschen Sozialdemokratie.

- Christoph Lohmann (Hrsg.): Radical Passion. Ottilie Assing's reports from America and letters to Frederick Douglass. Lang, New York u. a. 1999, ISBN 0-8204-4526-6.

Literatur

- Britta Behmer: Von deutscher Kulturkritik zum Abolitionismus: literarische und journalistische Betrachtungen der Emigrantin Ottilie Assing. Magisterarbeit, München 1996.

- Maria Diedrich: Love Across Color Lines. Ottilie Assing and Frederick Douglass. Hill & Wang, New York 1999, ISBN 0-8090-1613-3.

- Nikolaus Gatter: „Letztes Stück des Telegraphen. Wir alle haben ihn begraben helfen …“ Ludmilla Assings journalistische Anfänge im Revolutionsjahr. In: Internationales Jahrbuch der Bettina-von-Arnim-Gesellschaft. Bd. 11/12, 1999/2000, S. 101–120.

- Makkaroni und Geistesspeise. Almanach der Varnhagen Gesellschaft e. V.. Berliner Wissenschafts-Verlag, Berlin 2002 (mit den Vorträgen des Ludmilla-Assing-Colloquiums in der Villa Romana, Florenz 2000), ISBN 3-8305-0296-6.

Weblinks

- Varnhagen Gesellschaft e. V.

- Literatur von und über Ottilie Assing im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

- Bibliothek Varnhagen der Staatsbibliothek zu Berlin

Einzelnachweise

- ↑ Vgl. Album der Gertrude Colman, Katalog 57 (1999) des Antiquariats Between the Covers – Rare Books Inc., Merchantville, N. J., USA; Abbildung auf dem Buchumschlag von Maria Diedrich: Love Across Color Lines, Hill & Wang, New York 1999 Web-Ressource.

- ↑ http://florence.usconsulate.gov/about-us.html

- ↑ welches hiervon?

| Personendaten | |

|---|---|

| NAME | Assing, Ottilie |

| ALTERNATIVNAMEN | Assing, Ottilie Davida (vollständiger Name) |

| KURZBESCHREIBUNG | deutsche Schriftstellerin, Abolitionistin |

| GEBURTSDATUM | 11. Februar 1819 |

| GEBURTSORT | Hamburg |

| STERBEDATUM | 21. August 1884 |

| STERBEORT | Paris |

| Dieser Artikel basiert ursprünglich auf dem Artikel Ottilie Assing aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. In der Wikipedia ist eine Liste der ursprünglichen Wikipedia-Autoren verfügbar. |