| Jewiki unterstützen. Jewiki, die größte Online-Enzyklopädie zum Judentum.

Helfen Sie Jewiki mit einer kleinen oder auch größeren Spende. Einmalig oder regelmäßig, damit die Zukunft von Jewiki gesichert bleibt ... Vielen Dank für Ihr Engagement! (→ Spendenkonten) |

How to read Jewiki in your desired language · Comment lire Jewiki dans votre langue préférée · Cómo leer Jewiki en su idioma preferido · בשפה הרצויה Jewiki כיצד לקרוא · Как читать Jewiki на предпочитаемом вами языке · كيف تقرأ Jewiki باللغة التي تريدها · Como ler o Jewiki na sua língua preferida |

Freiwirtschaft

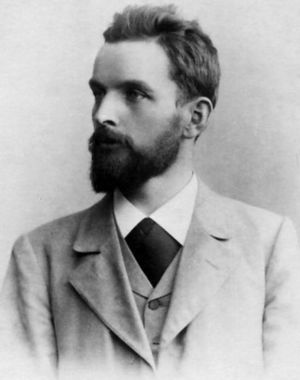

Freiwirtschaft (auch Natürliche Wirtschaftsordnung) ist ein Wirtschaftsmodell aus dem 20. Jahrhundert, das auf der Kritik der Geldverfassung und der Kritik der Grundrente (Bodenrente) durch Silvio Gesell beruht. Freiwirtschaft hat sich zum Ziel gesetzt, eine stabile und freiheitliche Marktwirtschaft ohne Monopolrenten durch den Besitz von Geld bzw. Eigentum an Boden oder Handelsrechten zu erreichen, in der zudem Vollbeschäftigung herrscht.

Bodenrente und Geldzins bewirken nach freiwirtschaftlicher Auffassung einen ungerechten und sich ständig verstärkenden Umverteilungsprozess von Vermögen von den Ärmeren zu den Reicheren. Verwirklicht werden soll soziale Gerechtigkeit nicht durch Verbote, sondern einerseits durch die Überführung des Bodens in Gemeinschaftseigentum mit zugleich privater Nutzung gegen Entrichtung ständiger Nutzungsabgaben an die Gemeinschaft, bezeichnet als „Freiland“, sowie Benutzung sogenannten „Freigelds“.

Ideengeschichte

Silvio Gesell entwickelte seine Theorie zu Beginn des 20. Jahrhunderts und veröffentlichte seine wichtigsten Thesen erstmals im Jahre 1916 in dem Buch „Die natürliche Wirtschaftsordnung durch Freiland und Freigeld“. Die Grundgedanken von Freiland, Zinsfreiheit und Genossenschaftswirtschaft hatte der österreichische Ökonom Theodor Hertzka bereits 1890 in seinem Roman Freiland – ein soziales Zukunftsbild[1] veröffentlicht. Die Ideen des Buches fanden viele Anhänger in Deutschland und Österreich[2] und führten zu Siedlungsprojekten, Vereinen und politischen Strömungen in verschiedenen Ländern.[3][4][5] Die Freiwirtschaftslehre distanziert sich dabei in ihrer Auffassung sowohl vom Kapitalismus als auch vom Sozialismus, aber nicht von der Marktwirtschaft. Sie setzt eine Grundstruktur mit sowohl privatem (Produktionsmittel) als auch gemeinschaftlichem Eigentum (Boden) voraus.

Im Jahre 1949 fand in der Schweiz eine Volksinitiative „zur Sicherstellung der Kaufkraft und Vollbeschäftigung (Freigeldinitiative)“ statt. Diese Initiative wurde durch die Volksabstimmung vom 15. April 1951 jedoch mit 87,6 % Nein-Stimmen abgelehnt, und erhielt weniger Ja-Stimmen als Unterschriften zum Einreichen der Volksinitiative gesammelt wurden.[6] Angenommen wurde in der Volksabstimmung hingegen der Gegenentwurf der Bundesversammlung, mit 69,0 % und in 22 (19 6/2) Ständen.[7] Thema der Abstimmung war allerdings nicht die Einführung einer Umlaufsicherung selbst, sondern die teilweise Aufgabe der Golddeckung, um die Währungsstabilität sicherzustellen. Mit dem Zusammenbruch des Bretton-Woods-Systems wurde diese Golddeckung später aufgehoben.

Ziele und Forderungen

Hauptziel der Freiwirtschaft ist eine stabile, sozial gerechte Marktwirtschaft. In einem freiwirtschaftlich organisierten Wirtschaftssystem sollen Produktion und Konsum über den Markt vermittelt werden (Marktwirtschaft). Private oder öffentliche Unternehmen tragen das geschäftliche Risiko und erwirtschaften mit dem Kapitaleinsatz eine gewinnabhängige Rendite. Das Geldvermögen ist mit einem Negativzins belegt, wodurch es als „umlaufgesichert“ gilt. Damit soll die Umlaufgeschwindigkeit des Freigelds erhöht werden, wodurch genügend Mittel für Investitionen bereitstünden. Mit dem Freigeld würde sogar ein Absinken des allgemeinen Marktzinsniveaus auf 0 % (oder gar darunter) erlaubt. Gleichzeitig sollen mittels der Freilandreform die gegenleistungslosen Einkommen, die durch Landbesitz entstehen und sich systemisch nicht eliminieren lassen, an die Allgemeinheit abgeführt und vergesellschaftet werden.

Die Reformforderungen der vor allem in den 1920er Jahren im deutschsprachigen Raum großgewordenen Freiwirtschaftsbewegung werden oft mit „F.F.F.“ zusammengefasst: Freigeld, Freiland, Festwährung.

Freigeld (Geldreform)

Hauptforderungen der Geldpolitik sind:

- Einführung einer umlaufgesicherten Währung

- Abschaffung des Goldstandards

Silvio Gesell forderte die Abschaffung der bis dahin weltweit verbreiteten Golddeckung, weil nur eine begrenzte Menge Gold für den Geldkreislauf zur Verfügung stehe, während eine Wirtschaft beinahe unbegrenzt wachsen könne. Goldmangel könne deflationäre Zustände verursachen, Goldüberschuss könne destabilisierende Inflation zur Folge haben.

In der freiwirtschaftlichen Theorie ist das grundsätzliche Problem des Geldes das der fehlenden Lagerkosten. Alles in der Natur unterliege dem rhythmischen Wechsel von Werden und Vergehen, nur das Geld scheine der Vergänglichkeit alles Irdischen entzogen.

Zwei Ansätze gibt es, um dies zu verdeutlichen: Der Gesellsche Ansatz basiert auf der Analyse von Pierre-Joseph Proudhon, welche besagt, dass der Geldbesitzer gegenüber dem Besitzer bzw. Anbieter von Waren, Produkten, Dienstleistungen sowie Arbeitskraft einen entscheidenden Vorteil besitzen würde: Durch das Lagern von Waren, Produkten und Dienstleistungen entstünden laufende Kosten, bei Geld aber nicht. Dadurch würde der Geldbesitzer (die Nachfrage) einen systemischen Vorteil gegenüber dem Angebot erhalten, was dazu führen würde, dass Geld teurer verkauft würde als Waren. Diesen zusätzlichen Wert definierte Gesell als den „Urzins“, dessen Höhe er auf jährlich 4–5 Prozent schätzte.[8]

Investitionen würden seiner Meinung nach nicht getätigt, läge der allgemeine Marktzins unter drei Prozent. Stattdessen würde es als liquides Mittel gehalten und gemäß Gesell zu Spekulationszwecken verwendet. Aus Perspektive der Anleger entstünde der Anlagenotstand, aus Perspektive der Unternehmer entstünde der Eindruck der Kapitalknappheit. Deflation und Spekulationsblasen wären erfahrungsgemäß die Folgen solcher Situationen.

Als Gegenmittel dazu bietet Gesell die Umlaufsicherung an, welche sicherstellen soll, dass weiterhin das mit negativem Zins belegte Geld investiert würde. Die Umlaufsicherung soll sich deshalb wie eine Steuer auf Liquidität auswirken, um die Umlaufgeschwindigkeit zu steuern. Dadurch soll – nach freiwirtschaftlicher Annahme – Vollbeschäftigung, vergleichbar mit einer permanenten Hochkonjunktur eintreten, wodurch die Löhne stiegen, während gleichzeitig die Preise real fallen würden.

Ein derartiges „Freigeld“ erfüllt nicht die Wertaufbewahrungsfunktion des Geldes. Manchmal wird auch der von Otto Heyn geprägte Begriff[9] Schwundgeld genannt, der von Kritikern gelegentlich abwertend benutzt wird.[10]

Freiland

Ein weiterer Kritikpunkt der Freiwirtschaft an der bestehenden Verteilung der Produktionsgüter und Mittel ist das private Eigentum am Boden. Es verschafft seinen Eigentümern generell eine Bodenrente, die ihnen als leistungsloses Einkommen zufließt, sowohl bei Selbstnutzung der Grundstücke wie auch beim Verpachten und Vermieten. Nach freiwirtschaftlicher Auffassung soll die Bodenrente nicht in private Verfügung gelangen, sondern der Allgemeinheit zukommen, weil Boden ein Produkt der Natur und kein vom Menschen geschaffenes Gut ist, und der Wert, und damit die Bodenrente, nur durch die Allgemeinheit entsteht.

Durch eine Bodenreform will die Freiwirtschaft öffentliches Eigentum am Boden mit dessen privater Nutzung verbinden. Dazu fordert sie, allen Boden gegen volle Entschädigung seiner bisherigen Eigentümer in öffentliches Eigentum zu überführen, zum Beispiel in Eigentum der Gemeinden. Die bisherigen Eigentümer behalten dabei das Nutzungsrecht an ihren Grundstücken gegen Entrichtung einer regelmäßig wiederkehrenden Nutzungsabgabe an die öffentliche Hand. Boden in bis dahin öffentlichem Eigentum, der nicht ausdrücklich für öffentliche Zwecke gebraucht wird, soll an die Meistbietenden zur Nutzung vergeben werden.

Im Unterschied zum Boden dürfen und sollen darauf befindliche oder künftig zu errichtende Einrichtungen wie Gebäude oder gewerbliche Anlagen weiterhin Privateigentum sein und können privat genutzt werden, weil sie aus menschlicher Arbeit hervorgegangen sind. Die Rechte zum Vermieten oder Verpachten solcher Einrichtungen bleiben nach freiwirtschaftlicher Vorstellung gewährleistet, nicht jedoch das private Verpachten der Bodennutzung.

Wer Boden benötigt und nutzen möchte – sowohl Privatpersonen wie juristische Personen, sowohl bisherige Eigentümer wie neue Nutzer –, soll der zuständigen Bodenverwaltungsbehörde für die Nutzung des Bodens regelmäßig wiederkehrend eine Nutzungsabgabe entrichten, welche in ihrer Höhe ungefähr der Bodenrente entspricht. Die Höhe der Abgabe sollte je nach Begehrtheit des betreffenden Grundstücks bemessen sein und kann zum Beispiel in einer Versteigerung von Nutzungsrechten als Höchstgebot ermittelt werden. Damit wäre die Höhe der Nutzungsabgabe entsprechend marktwirtschaftlichen Prinzipien durch Angebot und Nachfrage bestimmt.

Diese Bodenreform bedingt die Schaffung einer rechtlichen Trennung zwischen Boden und darauf befindlichen Einrichtungen, wogegen das bestehende Recht nicht zwischen Boden und Bauten unterscheidet, sondern beides zusammen als Grundstück bezeichnet und rechtlich als Ganzes behandelt. Mit der neuen Ordnung wären Handel und Spekulation mit Boden nicht mehr möglich, nach wie vor jedoch Kauf und Verkauf der privaten Einrichtungen. Beim Verkauf eines Bauwerks müsste der Käufer vom Verkäufer auch den Bodennutzungsvertrag mit der betreffenden Behörde übernehmen.

Mit der Bodennutzungsabgabe wird die Bodenrente der Allgemeinheit zufließen. Gesell selbst plante, das durch die Vergesellschaftung der Bodenrente gewonnene Geld als Mutterrente, eine Art hohes Kindergeld, an die Mütter zu verteilen, um diese wirtschaftlich unabhängig von Männern zu machen.

Eine Bodenreform nach freiwirtschaftlichem Modell wäre notwendig, um zu verhindern, dass Großgeldbesitzer, deren leistungslose Einkommen aus Zinsen nach der Einführung von Freigeld beschnitten sein würden, auf den Aufkauf von Grundstücken ausweichen. Dadurch würden die Grundstückspreise in unermessliche Höhen klettern und damit auch die Bodenrente in privater Hand, sehr zum Nachteil aller Übrigen, weil jeder Mensch zum Leben und Arbeiten auf Boden angewiesen ist.

Gesell bezieht sich dabei auf die Landreform-Theorie von Henry George. Diese sieht für Land eine Eigentumssteuer in einer Höhe vor, die die Grundrente angemessen neutralisiert. Gesell hält dabei aber Freiland für die systemisch überlegene Lösung.

Freihandel

Ein weiterer Aspekt, der zur Freiwirtschaft gehört, ist der Freihandel. Damit ist die Abschaffung nationaler Wirtschaftsgrenzen gemeint. Da Freihandel von praktisch allen Ökonomen gefordert und befürwortet wird, ist Freihandel der einzige Freiwirtschaftliche Aspekt, der sich soweit global durchzusetzen scheint. Organisationen wie die WTO üben international großen Druck auf Staaten aus, Zoll- und Importbarrieren zu reduzieren und Exportsubventionen abzuschaffen, in der mit der ursprünglichen Freiwirtschaftsbewegung übereinstimmenden Überzeugung, dass intensive Handelsbeziehungen und -Verflechtungen einen langfristigen Frieden zwischen den Ländern der Welt sicherstellen.

Freiwirtschaftlich orientierte Praxisversuche

Siedlungs- und Genossenschaftsprojekte

Auf die Anregung von Theodor Hertzkas Buch Freiland gehen zahlreiche Konsum-, Produktiv- und Baugenossenschaften,[11] sowie verschiedene Siedlungsprojekte[2] zurück, darunter das Projekt Eden, der spätere Wohnort Gesells.

Währungsprojekte

Zu den ersten Versuchen, die freiwirtschaftliche Freigeld-Theorie in der Praxis zu erproben, gehörte das sogenannte WÄRA-Experiment. Es wurde Ende der 1920er Jahre an vielen Orten Deutschlands durchgeführt. Initiiert wurde dieser Versuch von den Gesell-Anhängern Hans Timm und Helmut Rödiger im Jahr 1926.

Der Bergwerksingenieur Max Hebecker führte in Zusammenarbeit mit Hans Timm und Helmut Rödiger nach 1929 das Schwanenkirchener Freigeldexperiment durch. In der Folgezeit erlebte die Region um Schwanenkirchen einen in der Öffentlichkeit sehr beachteten wirtschaftlichen Aufschwung.

Über die Grenzen Europas hinaus erlangte das sogenannte Wunder von Wörgl Bekanntheit. Der Wörgler Bürgermeister Michael Unterguggenberger arbeitete im Zusammenhang der Weltwirtschaftskrise 1929 ein Nothilfe-Programm aus, das sich an der Gesellschen Freiwirtschaftslehre orientierte und dazu führte, dass umlaufgesichertes Freigeld als Komplementärwährung für die Region Wörgl ausgegeben wurde.

Auch in den Vereinigten Staaten kam es Anfang der 30er Jahre des 20. Jahrhunderts an vielen Orten zur Durchführung eines freiwirtschaftlichen Geldexperiments.[12] Unter der Bezeichnung stamp scrip,[13] gewann das Experiment so sehr an Popularität, dass der Nationalökonom Irving Fisher darüber eine wissenschaftliche Untersuchung veröffentlichte.[14]

Als Fortsetzung dieser historischen Freigeldexperimente gilt das sogenannte Regiogeld, das heute an vielen Orten unter unterschiedlichen Bezeichnungen als Komplementärwährung in Umlauf ist.

Organisationen der Freiwirtschaft

Am 1. Mai 1933 kam es aufgrund einer Initiative Wilhelm Radeckes zur Gründung des Rolandbundes, eines „nationalen Bundes zur Sicherung der Markthoheit des Reiches“. Das neue politische System – so Radecke im Sammelruf des Rolandbundes – solle nicht gestürzt, sondern unterstützt werden, mehr noch: „der Roland wolle es vollenden“.[15] Der Rolandbund hatte mindestens 1500 Mitglieder. Er wurde – wahrscheinlich auf Veranlassung von Hjalmar Schacht – nach dem sogenannten Röhm-Putsch am 30. Juni 1934 aufgelöst.[16]

1950 entstand die Partei Frei-Sozialen Union (FSU). Nach 1968 wurde für den Parteinamen die Zusatzbezeichnung Demokratische Mitte beschlossen. Ab 2001 nannte sie sich Humanwirtschaftspartei.[17] Sie spielt aufgrund der geringen Mitgliederzahl gegenwärtig keine wesentliche Rolle in der deutschen Politik. Nach Ansicht des Bundeswahlausschusses fehlen inzwischen die Voraussetzungen für die Anerkennung der Parteieigenschaft.[18] Im September 2010 ließ sich die Partei ins Vereinsregister eintragen.

Weitere Organisationen, die sich mit der Freiwirtschaft befassen und sich dafür einsetzen, sind:

- Initiative für Natürliche Wirtschaftsordnung (INWO) Deutschland e. V., auch INWO Schweiz und INWO Österreich, mit der Zeitschrift Fairconomy

- DF Deutscher Freiwirtschaftsbund

- Förderverein Natürliche Wirtschaftsordnung e. V. mit der Zeitschrift Humane Wirtschaft[19]

- Bündnis Zukunft; diese Partei entstand 2001 als freiwirtschaftliche Abspaltung von Bündnis 90/Die Grünen

- Aktion Dritter Weg/Liberalsoziale innerhalb der Partei Bündnis 90/Die Grünen, vertritt freiwirtschaftliche Ideen und veröffentlicht sie in der Zeitschrift Alternativen (siehe Georg Otto)

- Freiwirtschaftlicher Jugendverband e. V.

Folgende private Bildungseinrichtungen versuchen durch Kurse, Tagungen und die Herausgabe von Zeitschriften freiwirtschaftliche Gedanken zu verbreiten:

- Sozialwissenschaftliche Gesellschaft e. V., Northeim mit der Zeitschrift für Sozialökonomie

- Stiftung für Reform der Geld- und Bodenordnung in Kirn/Nahe

- Seminar für Freiheitliche Ordnung der Kultur, der Wirtschaft und des Staates e. V. in Bad Boll

Unter anderem auch freiwirtschaftliche Positionen vertreten:

- Christen für gerechte Wirtschaftsordnung e. V. (CGW) (verschiedene Ideenströme: jüdisch-christliche Soziallehre, freiwirtschaftliche und anthroposophische Erkenntnisse, Einsichten moderner Geldtheorie und Umweltökonomie)

- Verein Equilibrismus (ganzheitlicher Ansatz zur nachhaltigen Lösung der existentiellen globalen Probleme im sozialen, politischen und ökologischen Bereich)

Sammlungen freiwirtschaftlicher Literatur befinden sich unter anderem

- im Archiv für Geld- und Bodenreform an der Universität Oldenburg[20] (siehe Werner Onken)

Rolle der Freiwirtschaft in den Wirtschaftswissenschaften

Unmittelbar nach Gesell

John Maynard Keynes kam in seinem 1936 erschienenen Hauptwerk Allgemeine Theorie der Beschäftigung, des Zinses und des Geldes (General Theory of Employment, Interest and Money) zu folgender Einschätzung der Gesell'schen Lehre: „Ich glaube, daß die Zukunft mehr vom Geiste Gesells als von jenem von Marx lernen wird.“[21] Der US-amerikanische Ökonom Irving Fisher setzte sich, angeregt durch einen Modellversuch in Wörgl, dafür ein, „Freigeld“ in Form von „stamp scrips“ in den USA einzuführen.[22]

Bis Anfang des 21. Jahrhunderts

Der spätere Wirtschaftsnobelpreisträger Maurice Allais skizzierte in seinem 1947 erschienenen Hauptwerk „Économie et Intérêt“[23] („Wirtschaft und Zins“) einen „socialisme concurrentiel“, oder „planisme concurrentiel“, der als zentrale Elemente die Verstaatlichung des Bodeneigentums und die „kontinuierliche Entwertung des umlaufenden Geldes“ enthält. Allais sah beides als Bedingungen für maximale wirtschaftliche Effizienz an. Er verwies dabei auf die Nähe seines Konzeptes zu dem von Gesell. Ähnlich wie dieser plädierte er für eine „systematische Organisation des Wettbewerbs“, die alle Vorrechte und Monopole beseitigt.[24][25]

In den gängigen wirtschaftswissenschaftlichen Lehrbüchern und Zeitschriften wurde die Freiwirtschaft selten diskutiert. Jedoch hat Dieter Suhr, von 1975 bis 1990 Professor für Öffentliches Recht an der Universität Augsburg, in seinen Büchern grundsätzliche verfassungsrechtliche Kritik an der heutigen Geldordnung geübt und wesentliche, sowohl theoretische wie auch praktische Anstöße für eine Weiterentwicklung der Freiwirtschaft gegeben.

Bernd Senf, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Fachhochschule für Wirtschaft Berlin, präsentierte in seinem erstmals 2001 veröffentlichten Buch Die blinden Flecken der Ökonomie die Freiwirtschaftslehre als eine von sieben historisch bedeutsamen Schulen der Volkswirtschaftslehre (neben Physiokratie, klassischer Ökonomie, Marxismus, Neoklassik, Keynesianismus und Monetarismus).

2003 promovierte Roland Wirth bei dem Wirtschaftsethiker Peter Ulrich[26] an der Universität St. Gallen mit einer Dissertation zum Thema Marktwirtschaft ohne Kapitalismus. Eine Neubewertung der Freiwirtschaftslehre aus wirtschaftsethischer Sicht. Nach Rezensionen von Jost W. Kramer,[27] Professor für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre an der Hochschule Wismar, und von Dr. Stephan Märkt,[28] Bologna-Berater der HRK an der Leuphana Universität Lüneburg, resümierte der Berliner Professor Hermann Kendel, Wirths Doktorarbeit bringe „die Ideen von Silvio Gesell wieder in die allgemeine Fachdiskussion zurück.“[29]

Gegenwart

Mit Beginn der Weltwirtschaftskrise 2009 wurde die Idee des umlaufgesicherten Geldes an verschiedenen Stellen erneut aufgegriffen.[30] So verwiesen Gregory Mankiw[31] oder Willem Buiter[32] auf Silvio Gesell.

EZB-Direktoriumsmitglied Benoît Cœuré hielt am 9. März 2014 vor der Geldmarkt-Kontaktgruppe der EZB die Rede Life below zero: Learning about negative interest rates (Leben unter null: Über negative Zinsen lernen). Darin erklärte er, dass die Idee negativer Zinsen oder der „Besteuerung des Geldes“ auf das 19. Jahrhundert, auf Silvio Gesell zurückgehe, den deutschen Begründer der Freiwirtschaft, der von Irving Fisher unterstützt und von John Maynard Keynes „ein seltsamer, zu Unrecht übersehener Prophet“ genannt wurde.[33]

Auch die griechische Finanzkrise 2015 veranlasste Fachleute, darunter der britische Wirtschaftshistoriker und Keynes-Biograph Robert Skidelsky,[34] der US-Wirtschaftsprofessor Miles Kimball,[35] der britische Journalist und Universitätsdozent George Monbiot[36] und die Capital International Group,[37] auf Gesells Freigeld als Lösungsmöglichkeit hinzuweisen. Stanley Fischer, Vizepräsident der US-amerikanischen Zentralbank FED, erwähnte in seiner Rede Monetary Policy, Financial Stability, and the Zero Lower Bound am 3. Januar 2016 Silvio Gesell als einen der Vordenker negativer Zinsen.[38]

Kritik an der Freiwirtschaft

|

Bitte Belege für diesen Artikel bzw. den nachfolgenden Abschnitt nachreichen! |

Liberale Kritik an der Freiwirtschaft

Die liberale Gesellschaftsordnung beruht größtenteils auf dem Eigentumsrecht. Durch die Geldumlaufsicherungsgebühr werde das Verfügungsrecht des Geldbesitzers, das nach liberaler Auffassung auch das Recht auf Geldhortung umfasst, eingeschränkt. Der Zins entspricht nach neoklassischer Auffassung (Eugen von Böhm-Bawerk) der Zeitpräferenzrate des Geldbesitzers und somit auch den menschlichen Bedürfnissen. Auch die Zinskosten entsprechen nach neoklassischer Auffassung den gesellschaftlichen Präferenzen. Jeder Konsument habe die freie Wahl zwischen Zahlung der Zinskosten oder Konsumverzicht.

Ökonomische Kritik an der Freiwirtschaft

Die Umlaufsicherungsgebühr für Bargeld bildet die Kernidee der freiwirtschaftlichen Geldreform.

Substitution durch andere Währungen

Kritisiert wird unter anderem die freiwirtschaftliche Prämisse, dass Geld durch die Umlaufsicherung auf den Konsum- oder Kreditmarkt gedrängt würde. Das umlaufgesicherte Geld würde von den Bürgern „stattdessen“ für Devisen, Edelmetalle oder Wertpapiere verkonsumiert, welche keinem Wertverfall unterliegen.[39]

Das Greshamsche Gesetz beschreibt den Effekt, dass „schlechtes Geld gutes Geld verdrängt, wenn ein gesättigter Markt vorliegt“. Jeder Konsument, der vor der Wahl steht, Ausgaben mit umlaufgesichertem Geld oder anderem Geld zu begleichen, wird die Zahlung mit umlaufgesichertem Geld vornehmen.

Das Ausweichen in Edelmetalle unterliegt denselben Regeln wie das Ausweichen auf andere Währungen und die Investition in wertstabile Wertpapiere ist überhaupt die Absicht der Umlaufsicherung.

Inflation

Laut der Quantitätsgleichung erhöht eine Umlaufsicherung die Umlaufgeschwindigkeit . Dies hat prinzipiell denselben Effekt wie die Erhöhung der Geldmenge .

Nicht berücksichtigt wird allerdings, dass das Handelsvolumen durch die erhöhte Güternachfrage in der Freiwirtschaft auch steigt.

Auch kann eine einfache Erhöhung der Geldmenge zu einer gleichzeitigen Senkung der Umlaufgeschwindigkeit führen, wenn Geld von der Geldbasis und , welches eine hohe Umlaufgeschwindigkeit aufweist, zurückgehalten oder angespart und dadurch zur Geldmenge oder gar wird, welche geringere Umlaufgeschwindigkeiten aufweisen. Diese Verlagerung auf Geldmengen mit geringerer (bzw. keiner) Umlaufgeschwindigkeit entsteht, wenn Menschen

- auf Preissenkungen hoffen und dadurch Geld zurückhalten oder

- wenn einzelne Menschen ein sehr hohes Einkommen haben, welches sie nicht unmittelbar verwenden können, ansparen und somit aus dem Geldkreislauf wieder herausnehmen, was dazu führt, dass sich das Geldvermögen dieser Menschen erhöht ohne einen Beitrag zum Handelsvolumen zu leisten oder

- wenn Menschen Geld zum Erwerb größerer Investitionen akkumulieren.

Den beiden ersten Effekten wird beim Freigeld durch die Umlaufsicherung entgegengewirkt, denn hier entsteht die Erhöhung der Umlaufgeschwindigkeit durch die Verlagerung der lang- bis mittelfristig angelegten Geldmengen und auf die rasch zirkulierenden Geldmengen und .

Marxistische Kritik an der Freiwirtschaft

Marxisten wie der Ökonom Elmar Altvater bezeichnen die Freiwirtschaft als „sozialdarwinistisches Konzept“, und lehnen sie deshalb ab.[40]

Werner Onken legt in seiner Antwort auf diesen Vorwurf dar, dass die Evolutionslehre damals neu, und vor allem auch im Kontrast zu den Dogmen der Kirchen, - auch in der Arbeiterbewegung – „en vogue“ war, und Gesell keineswegs einen „Kampf des Stärkeren gegen den Schwächeren“ vertreten hat, sondern dafür eintrat, „mit einer gerechten Rahmenordnung des Wirtschaftens Voraussetzungen für eine gerechte Verteilung der Einkommen und Vermögen [zu] schaffen“.[41]

Nähe zum Nationalsozialismus

Der Vorwurf Altvaters, dass viele Anhänger Gesells mit den Nationalsozialisten paktiert und ihre Nähe gesucht haben, „lässt sich leider nicht bestreiten: Im historischen Kontext erscheint sie jedoch in einem differenzierteren Licht.“[42] Gesells Anhänger hätten Politikern der demokratischen Parteien und den Gewerkschaften immer wieder Vorschläge zur Stabilisierung der wirtschaftlichen Konjunktur unterbreitet. Sie seien jedoch nicht beachtet und ignoriert worden.[42]

Weitere Vertreter der Freiwirtschaftslehre

- Tristan Abromeit (* 1934), Mitbegründer der Partei Die Grünen[43]

- Hans Bernoulli (1876–1959), Architekt und Mitbegründer des schweizerischen Freiwirtschaftsbundes

- Georg Blumenthal (1872–1929), Gründer der Physiokratischen Bewegung und Herausgeber Gesellscher Schriften

- Helmut Creutz (* 1923), Publizist, Wirtschaftsanalytiker, Architekt und freiwirtschaftlich bekannter Buchautor

- Theophil Christen (1873–1920), schweizerischer Mathematiker, Arzt und Ökonom

- Eugen Drewermann (* 1940), deutscher Theologe und Psychoanalytiker[44]

- Willi Eberlein (1904–1986), Abgeordneter der Hamburgischen Bürgerschaft 1949–1953 (RSF)

- Roland Geitmann (1941–2013), von 1983 bis 2006 Professor für Öffentliches Recht an der Fachhochschule Kehl

- Eckhard Grimmel (* 1941), Professor für Geographie an der Universität Hamburg, Mitbegründer des Deutschen Freiwirtschaftsbundes

- Bernhard Grotzeck (1915–2008), Finanzbeamter und deutscher Maler; RSF-Bundestagskandidat 1949

- Max Hebecker (1882–1948), Bergbauingenieur und Initiator des Wära-Experiments Schwanenkirchen

- Peter Kafka (1933–2000), deutscher Astrophysiker und Atomkraftkritiker, zahlreiche kapitalismuskritische Vorträge und Publikationen[45]

- Margrit Kennedy (1939–2013), deutsche Architektin, Professorin 1991 bis 2002 an der Universität Hannover

- Gustav Lilienthal (1849–1933), Baumeister und Sozialreformer, jüngerer Bruder von Otto Lilienthal, Anhänger der Freilandbewegung Hertzkas, baute in Eden und gründete die eigene Siedlungsgenossenschaft Freie Scholle.

- Hans Langelütke (1892–1972), Wirtschaftswissenschaftler, 1955 bis 1965 Präsident des ifo Institut für Wirtschaftsforschung

- Dirk Löhr (* 1964), Steuerberater und Professor für Ökologische Ökonomie und Steuerlehre an FH Trier[46]

- Heinz Nixdorf (1925–1986), deutscher Unternehmer, Gründer der Nixdorf Computer AG[47]

- Franz Oppenheimer (1864–1943), deutscher Arzt, Soziologe und Nationalökonom, Anhänger Hertzkas, Weiterentwicklung zur Theorie des 3. Weges, einer Marktwirtschaft ohne Privateigentum.[2]

- Elimar Rosenbohm (1916–1997), Volkswirtschaftler, Mitherausgeber der Zeitschrift für Sozialökonomie (ZfSÖ)

- Paul von Schoenaich (1866–1954), Vorsitzender der Deutschen Friedensgesellschaft (DFG)

- Fritz Schwarz (1887–1958), Schweizer Lebensreformer, Autor und Politiker

- Hans Konrad Sonderegger (1891–1944), Schweizer Theologe, Rechtsanwalt und Nationalrat

- Hans Trimborn (1891–1979), deutscher Maler und Mitinitiator eines freiwirtschaftlichen WÄRA–Expermentes auf der Insel Norderney[48]

- Johannes Ude (1874–1965), katholischer Priester und Theologieprofessor, Anhänger der Freiwirtschaftslehre und Verfolgter des Naziregimes

- Michael Unterguggenberger (1884–1936), ehemaliger Bürgermeister von Wörgl, Initiator des dortigen Freigeldexperimentes

- Karl Walker (1904–1975), Sozialwissenschaftler und Autor volkswirtschaftlicher Schriften

- Werner Zimmermann (1893–1982), Lebensreformer, Buchautor und Mitbegründer des Schweizer WIR Wirtschaftsringes (inzwischen WIR Bank)

Sympathisanten und Künstler, die freiwirtschaftliche Themen reflektierten

- Michael Ende (1929–1995), deutscher Schriftsteller, verarbeitete die Kritik am Zinsgeld u. a.[49] in seinem Roman Momo.[50]

- Johannes Kleinhappl (1893–1979), katholischer Priester und Moraltheologe

- Hermann Oberth (1894–1989), deutscher Physiker und Raketenpionier[51]

- Georg Otto (* 1928), Mitbegründer der politischen Partei Die Grünen, Gründer der Quartalszeitschrift „Alternativen“, Sprecher des liberal-sozialen Flügels der Grünen sowie Vorsitzender der „Aktion Dritter Weg“ (A3W)

- Ezra Pound (1885–1972), amerikanischer Dichter, bewundernde Erwähnung des Wörgler Freigeldexperiments und der Person Michael Unterguggenberger in den Pisaner Gesängen (Canto LXXVIII)[52]

Siehe auch

Literatur

- Silvio Gesell: Die natürliche Wirtschaftsordnung durch Freiland und Freigeld. 4. Auflage. (1920), vom Autor letztmals selbst überarbeitete Auflage. – Neue Ausgabe 2007 – Gauke, Kiel, ISBN 978-3-87998-421-3, pdf, 1,2 MB.

- Gebhardt Ottacher: Der Welt ein Zeichen geben – Das Freigeldexperiment von Wörgl 1932/33 – Gauke, Kiel 2007, ISBN 978-3-87998-450-3.

- Günter Bartsch: Die NWO-Bewegung Silvio Gesells – Geschichtlicher Grundriß 1891–1992/93. Gauke, Lütjenburg, jetzt Kiel 1994, ISBN 3-87998-481-6.

- Wolfgang Broer: Schwundgeld. Michael Unterguggenberger und das Wörgler Währungsexperiment 1932/33. Studienverlag Wien, Innsbruck, Bozen 2007, ISBN 978-3-7065-4472-6. Das Buch basiert auf 2500 Seiten bisher unbekannter Dokumente inklusive der Korrespondenz des Wörgler Bürgermeisters und enthält Details zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der 30er Jahre in Österreich.

- Helmut Creutz: Das Geld-Syndrom – Wege zu einer krisenfreien Wirtschaftsordnung. Mainz, Aachen 2004, ISBN 3-928493-46-9, vollständiger Text in pdf-Format, 1,5 MB.

- Helmut Creutz: Die 29 Irrtümer rund ums Geld. SIGNUM Wirtschaftsverlag, Juli 2004, ISBN 3-85436-362-1.

- Knulp Goeke: Die verteilungspolitische Problematik der Freiwirtschaftslehre. Köln 1961.

- Johannes Heinrichs: Sprung aus dem Teufelskreis. Sozialethische Wirtschaftstheorie Band I, München 2005, ISBN 954-449-200-3.

- Theodor Hertzka: Freiland. Ein soziales Zukunftsbild. Leipzig 1890 Zusammenfassung und Auszüge, Englische Ausgabe von 1891 im Projekt Gutenberg

- Joseph Huber: Vollgeld. Beschäftigung, Grundeinkommen und weniger Staatsquote durch eine modernisierte Geldordnung. Duncker & Humblot, Berlin 1998, ISBN 3-428-09526-X.

- Margrit Kennedy: Geld ohne Zinsen und Inflation. Goldmann, München 2006, ISBN 3-442-12341-0, Buch als PDF-Datei, 815 KB.

- Bernhard A. Lietaer: Das Geld der Zukunft. Riemann, München 2002, ISBN 3-87998-435-2.

- Norbert Rost: Experimentelle Überprüfung der Aussagen der Freiwirtschaftstheorie. Diplomarbeit, 2003 (vollständiger Text als pdf; 2,7 MB)

- Fritz Schwarz: Segen und Fluch des Geldes in der Geschichte der Völker Band 1 und 2, 1925 (2. Auflage, Bern, 1931, Verlag Pestalozzi-Fellenberg)

- Fritz Schwarz: Das Experiment von Wörgl. Synergia, Darmstadt 2006, ISBN 3-9810894-5-6 (überarb. Neuauflage, Original: Bern 1951).

- Fritz Schwarz: Vorwärts zur festen Kaufkraft des Geldes und zur zinsbefreiten Wirtschaft. Synergia, Darmstadt 2007, ISBN 978-3-940392-01-5 (überarb. Neuauflage)

- Fritz Schwarz: Der Christ und das Geld. Synergia, Darmstadt 2008, ISBN 978-3-940392-00-8 (überarb. Neuauflage)

- Bernd Senf: Der Nebel um das Geld. Zinsproblematik – Währungssysteme – Wirtschaftskrisen. Ein AufklArungsbuch [sic!]. 9. Auflage. Gauke, Kiel 2007, ISBN 978-3-87998-456-5.

- Bernd Senf: Die blinden Flecken der Ökonomie – Wirtschaftstheorie in der Krise. Gauke, Kiel 2007 (zuerst München 2001), ISBN 978-3-87998-452-7.

- Dieter Suhr: Geld ohne Mehrwert – Entlastung der Marktwirtschaft von monetären Transaktionskosten. Fritz Knapp Verlag, Frankfurt am Main 1983, ISBN 3-7819-0302-8.

- Dieter Suhr: Optimale Liquidität – Eine liquiditätstheoretische Analyse und ein kreditwirtschaftliches Wettbewerbskonzept. (Zusammen mit Hugo Godschalk). Fritz Knapp Verlag, Frankfurt am Main 1986, ISBN 3-7819-0349-4.

- Otto Valentin: Überwindung des Totalitarismus (PDF; 498 kB). Hugo Mayer Verlag, Dornbirn 1952.

- Hans-Joachim Werner: Geschichte der Freiwirtschaftsbewegung. 100 Jahre Kampf für eine Marktwirtschaft ohne Kapitalismus. Waxmann, Münster 1990, ISBN 3-89325-022-0.

- Hans Weitkamp: Das Hochmittelalter – ein Geschenk des Geldwesens. HMZ-Verlag, Hilterfingen 1985.

- Roland Wirth: Marktwirtschaft ohne Kapitalismus. Eine Neubewertung der Freiwirtschaftslehre aus wirtschaftsethischer Sicht (PDF; 107 kB). Dissertation. St. Galler Beiträge zur Wirtschaftsethik 34, St. Gallen 2003, ISBN 3-258-06683-3.

- Werner Zimmermann: Geld und Boden – Schicksalsfragen aller Völker. Blume, Bern 1966.

Weblinks

- Materialien zur Geld-, Zins- und Schuldenproblematik (geldreform.de)

- Arbeitsgemeinschaft Freiwirtschaft in der Bibliothek der Freien (Anarchistische Bücherei im Haus der Demokratie Berlin)

- Internetauftritt des Unterguggenberger Instituts

Einzelnachweise

- ↑ Theodor Hertzka: Freiland – ein soziales Zukunftsbild. Leipzig 1890 Zusammenfassung und Auszüge

- ↑ 2,0 2,1 2,2 Franz Oppenheimer: Mein wissenschaftlicher Weg. In: Felix Meiner (Hrsg.): Die Volkswirtschaftslehre der Gegenwart in Selbstdarstellung. Band 2, Leipzig 1929, S. 81 f.

- ↑ z. B. Siedlungsprojekt „Eden“, 1893.

- ↑ Theodor Hertzka: Eine Reise nach Freiland. Leipzig 1893 (Bericht über gescheiterte Freilandexpedition)

- ↑ 1909: Gründung des Vereins für physiokratische Politik in Berlin, 1913: Erweiterung zur Physiokratischen Vereinigung, 1921: einheitlicher Freiwirtschaftsbund Freiland-Freigeld-Festwährung (FFF), 1924: Spaltung in den Fisokratischen Kampfbund (FKB), den Freiwirtschaftsbund (FWB), 1932: Beteiligung der Freiwirtschaftlichen Partei bei Reichstagswahlen (erfolglos), 1933: Selbstauflösungen und Verbot freiwirtschaftlicher Vereine, 1938: Rückzug in die Freiwirtschaftsvereine der Schweiz und Österreichs (Quelle: Deutsches Historisches Museum)

- ↑ admin.ch

- ↑ Volksabstimmung vom 15. April 1951, auf Web der Schweizerischen Eidgenossenschaft www.admin.ch

- ↑ Silvio Gesell: Die natürliche Wirtschaftsordnung (hrsg. von Karl Walker), Lauf bei Nürnberg 1949, S. 325

- ↑ Silvio Gesell – Gesammelte Werke: Vorwort zu Band 13, 1921–1922, S. 16

- ↑ Peter Bierl: Schwundgeld, Freiwirtschaft und Rassenwahn. Kapitalismuskritik von rechts: Der Fall Silvio Gesell. Konkret Verlag, 2012, Friedrich Burschel (Hrsg.), ISBN 978-3-930786-64-0

- ↑ Franz Oppenheimer: Erlebtes, Erreichtes, Lebenserinnerungen. Düsseldorf 1964, S. 153ff.

- ↑ Wolfgang Broer: Schwundgeld: Bürgermeister Michael Unterguggenberger und das Wörgler Währungsexperiment 1932/33. 2007, ISBN 978-3-7065-4472-6, S. 323.

- ↑ The money-go-round. The Economist, 22. Januar 2009 (eingesehen am 25. Januar 2009)

- ↑ Irving Fisher: Stamp Scrip. Adelphi, New York 1933, insbesondere Kapitel IV

- ↑ Günter Bartsch: Die NWO-Bewegung Silvio Gesells. Geschichtlicher Grundriss 1891–1992/93, Lütjenburg 1994, S. 108 f.

- ↑ Frédéric Krier: Sozialismus für Kleinbürger. Pierre Proudhon – Wegbereiter des Dritten Reiches. Köln, Weimar, Wien 2009. S. 73

- ↑ Geschichte der Humanwirtschaftspartei Teil 1 Kapitel A (PDF; 145 kB)

- ↑ Übersicht zur Anerkennung der Parteien im Bundeswahlausschuss, Bundestagsinfo vom 17. Juli 2009

- ↑ http://www.humane-wirtschaft.de

- ↑ Internetauftritt der CvO-Universität Oldenburg / Pressemitteilung vom 5. November 2007: Vorstellung der neuen Sondersammlung „Archiv für Geld- und Bodenreform“; eingesehen am 12. April 2012.

- ↑ „I believe that the future will learn more from the spirit of Gesell than from that of Marx.“ In: Keynes, General Theory, Chapter 23 (Notes on Mercantilism, The Usury Laws, Stamped Money and Theories of Under-consumption) – VI

- ↑ Claude Million: Irving Fisher als Geldreformer. (PDF) Zeitschrift für Sozialökonomie 152, April 2007, archiviert vom Original am 8. August 2014; abgerufen am 30. Juli 2014.

- ↑ Maurice Allais: Économie et Intérêt. Présentation nouvelle des problèmes fondamentaux relatives au rôle économique du taux de l'intérêt et de leurs solutions. 1. Auflage. Imprimerie Nationale, Paris 1947.

- ↑ Walter Hanschitz-Jandl: Nobelpreis für Geld- und Bodenreformer Maurice Allais. (PDF) 10. Mai 2011, abgerufen am 12. Januar 2016.

- ↑ Norbert Häring: Silvio Gesell – Der Erfinder des rostenden Geldes. Handelsblatt, 15. März 2012, abgerufen am 9. Januar 2016.

- ↑ Jörg Gude: „Die wissenschaftliche Anerkennung der Freiwirtschaftslehre“. Besprechung zu Roland Wirth, Marktwirtschaft ohne Kapitalismus. Eine Neubewertung der Freiwirtschaftslehre aus wirtschaftsethischer Sicht

- ↑ Jost W. Kramer, Rezension zu: Roland Wirth, Marktwirtschaft ohne Kapitalismus. Eine Neubewertung der Freiwirtschaftslehre aus wirtschaftsethischer Sicht, 15. Juni 2004.

- ↑ Stephan Märkt: „Marktwirtschaft und Freiwirtschaftslehre“ (PDF; 104 kB). Rezension zu Wirth, Roland (2003): Marktwirtschaft ohne Kapitalismus. Eine Neubewertung der Freiwirtschaftslehre aus wirtschaftsethischer Sicht, zfwu (= Zeitschrift für Wirtschafts- und Unternehmensethik) Band 6, Nr. 2, 2005, S. 237–240.

- ↑ Hermann Kendel, Rezension zu Marktwirtschaft ohne Kapitalismus. Eine Neubewertung der Freiwirtschaftslehre aus wirtschaftsethischer Sicht (PDF; 220 kB), Zeit-Fragen, Nr. 3, 22. Januar 2007.

- ↑ DIE WELT (21. Januar 2014): Der Krieg um das sichere Geld der Zukunft; eingesehen am 21. Januar 2014.

- ↑ It May Be Time for the Fed to Go Negative, The New York Times, 18. April 2009.

- ↑ It is time for the monetary authorities to jump into the liquidity trap, Financial Times, 2. Dezember 2008.

- ↑ Benoît Cœuré: Life below zero: Learning about negative interest rates. 9. September 2014, abgerufen am 13. September 2014.

- ↑ Robert Skidelsky: I agree with Syriza: the way back to prosperity is not austerity but debt relief. New Statesman. 6. Februar 2015. Abgerufen am 8. März 2015.

- ↑ Alexander Trentin: SNB sollte Gebühr auf Bargeld einführen. Finanz und Wirtschaft. 17. Februar 2015. Abgerufen am 8. März 2015.

- ↑ George Monbiot: A maverick currency scheme from the 1930s could save the Greek economy. The Guardian. 17. Februar 2015. Abgerufen am 8. März 2015.

- ↑ The reality of negative interest rates. Capital International Group. 6. März 2015. Abgerufen am 8. März 2015.

- ↑ Stanley Fischer: Monetary Policy, Financial Stability, and the Zero Lower Bound. Board of Governors of the Federal Reserve System, 3. Januar 2016, abgerufen am 22. März 2016 (siehe auch References).

- ↑ Lars Ljungqvist und Thomas Sargent: Recursive macroeconomic theory. S. 545.

- ↑ Elmar Altvater, „Eine andere Welt mit welchem Geld?“ (PDF; 285 kB)

- ↑ Für eine andere Welt mit einem anderen Geld – Sind die Geldreformer wirklich Antisemiten?, Absatz 2.4 Darwins Einfluss – ein noch kaum aufgearbeiteter wunder Punkt in der Natürlichen Wirtschaftsordnung, abgerufen am 5. Juni 2015.

- ↑ 42,0 42,1 Werner Onken: Für eine andere Welt mit einem anderen Geld. Beitrag zur Attac-Sommerakademie am 1. August 2004 in Dresden, S. 9 (PDF)

- ↑ Website von Tristan, Abromeit mit umfangreicher freiwirtschaftlicher Bibliothek

- ↑ „Geld könnte ein neutrales Zahlungsmittel nur sein, wenn man auf die Ausnutzung seines ‚Joker-Vorteils‘ verzichten würde, und zwar nicht nur auf der Ebene der individuellen Praxis, sondern in der objektiv vorgegebenen Form der Geldwirtschaft selbst. […] Statt das Geld mit dem Mittel des Zinses aus der Reserve zu holen, müsste man ihm umgekehrt ‚Beine machen‘: statt den Geldbesitzer förmlich dafür zu belohnen, dass er sein Geld wie seinen Privatbesitz zurückhält, um damit gegebenenfalls auf dem Geldmarkt zur Vermehrung seines privaten Besitzes spekulative Geschäfte zu treiben, könnte eine Liquiditätsabgabe oder ‚Nutzungsgebühr‘ den Zins als Umlaufsicherung ersetzen.“ In: Eugen Drewermann, Jesus von Nazareth – Befreier zum Frieden (PDF; 31 kB), Band 2: Glauben in Freiheit, Zürich; Düsseldorf: Walter, 1996, ISBN 3-530-16897-1, S. 474ff..

- ↑ „Die Organisationsmuster der globalen Beschleunigungskrise sind ganz eng verknüpft mit der Idee, es gebe ein Naturrecht auf Einkommen aus Eigentum. Einkommen aus Eigentum – zum Erwerb von noch mehr Eigentum. Diese uralte Grundidee der kapitalistischen Wirtschaftsordnung ist nicht weiter lebensfähig!“ (S. 157), namentliche Erwähnung von Silvio Gesell (S. 167) und: „Wir müssen eine Reduktionsstrategie für das Einkommen aus Eigentum entwickeln. Dazu wird vor allem die Beschränkung des Eigentums an den knappen Lebensgrundlagen Land und Geld gehören, also ein neues Bodenrecht und die Beseitigung des Zinses durch Einführung von »alterndem Geld«.“ (S. 174). In: Peter Kafka: Gegen den Untergang. Schöpfungsprinzip und globale Beschleunigungskrise. München; Wien: Hanser, 1994, ISBN 3-446-17834-1 (insb. Kapitel VIII: Die Befreiung der Marktwirtschaft vom Kapitalismus)

- ↑ Siehe u. a. Wikipedia Dirk Löhr und Prof. Dr. Dirk Löhr (Memento vom 25. Dezember 2012 im Webarchiv archive.is), abgerufen am 9. Juli 2012.

- ↑ „Besonders das Postulat Gesells, Geld nicht als Wertaufbewahrungsmittel und persönliches Eigentum zu betrachten, sondern als Verpflichtung, Arbeitsplätze zu schaffen und Leute in Lohn und Brot zu bringen, muß auf Nixdorf einen tiefen Eindruck gemacht haben.“ In: Nina Grunenberg, „Der knorrige Patriarch der Elektronik“, Die Zeit, Nr. 33, 10. August 1984. „Die Ratlosigkeit der Politiker von heute macht die Arbeiten von Silvio Gesell immer moderner.“ In: Heinz Nixdorf, Brief an Tristan Abromeit, 12. Juni 1985 (http://www.tristan-abromeit.de/pdf/27.2 Zeit Anhang II Nixdorf.pdf)

- ↑ Auguste Rulffes: Hans Trimborn. Ein Leben in Bildern. 1. Auflage. Soltau-Kurier, Norden 1993, ISBN 3-922365-06-X, S. 33.

- ↑ Michael Ende, Joseph Beuys: Kunst und Politik – ein Gespräch. FIU, Wangen 1989, ISBN 3-928780-48-4, S. 35–44. In einem Brief an Anselm Rapp vom 20. Februar 1991 unterstrich Michael Ende mit Hinweis auf dieses Buch, „dass in der Geldfrage das wohl entscheidendste Problem für jede Industriegesellschaft liegt und dass die Dinge einen schlimmen Verlauf nehmen werden, wenn dieses Problem nicht gelöst wird. Ich bemühe mich deshalb seit einigen Jahren, so etwas wie es der »Club of Rome« für die ökologischen Fragen war, für die Geldwirtschaft zu initiieren.“

- ↑ Persönlicher Brief Michael Endes an Werner Onken

- ↑ Hermann Oberth: Wählerfibel für ein Weltparlament. Dr. Roth-Oberth, Feucht 1983. (Auszug; PDF; 1,1 MB)

- ↑ brand eins: Der Geldzauberer. 9/2003. Abgerufen am 9. Juli 2012.

| Dieser Artikel basiert ursprünglich auf dem Artikel Freiwirtschaft aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. In der Wikipedia ist eine Liste der ursprünglichen Wikipedia-Autoren verfügbar. |