| Jewiki unterstützen. Jewiki, die größte Online-Enzyklopädie zum Judentum.

Helfen Sie Jewiki mit einer kleinen oder auch größeren Spende. Einmalig oder regelmäßig, damit die Zukunft von Jewiki gesichert bleibt ... Vielen Dank für Ihr Engagement! (→ Spendenkonten) |

How to read Jewiki in your desired language · Comment lire Jewiki dans votre langue préférée · Cómo leer Jewiki en su idioma preferido · בשפה הרצויה Jewiki כיצד לקרוא · Как читать Jewiki на предпочитаемом вами языке · كيف تقرأ Jewiki باللغة التي تريدها · Como ler o Jewiki na sua língua preferida |

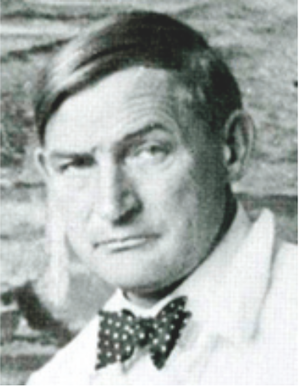

Alfred Partikel

Ernst Fritz Alfred Partikel (* 7. Oktober 1888 in Goldap, Ostpreußen; † (verschollen) 20. Oktober 1945 in Ahrenshoop) war ein deutscher Landschaftsmaler.

Leben

Alfred Partikel wurde 1888 als Sohn des Goldaper Amtsgerichtssekretärs Adolf Partikel (1857–1945) geboren. Nach dem Besuch der Volksschule in Szittkehmen und des Gymnasiums in Insterburg war er 1905 ein halbes Jahr an der Kunst- und Gewerbeschule Königsberg i. Pr. Noch 1905 wechselte Partikel an die Kunstakademie Königsberg, die er bis 1907 bei Ludwig Dettmann, Olof Jernberg und Heinrich Wolff besuchte. Danach arbeitete er als freischaffender Maler und betrieb nebenher weitere Studien in München, Weimar und Berlin (1911).[1][2] Er war Mitglied der Freien Secession und im Deutschen Künstlerbund.[3]

Von 1914 bis 1918 war Partikel Soldat im Ersten Weltkrieg. Von 1919 bis 1921 hatte er mit dem Bildhauer Richard Scheibe in Berlin eine Ateliergemeinschaft und erste Begegnungen mit Gerhard Marcks. Er heiratete 1921 Anna Dorothea Körte (1892–1967), die Tochter des Majors a.D. und Musikwissenschaftlers Oswald Körte, der seit 1904 ein Haus in Ahrenshoop an der Ostsee besaß. Hier hatte auch Partikel ab 1921 seinen Wohnsitz und ein Atelier.

1929 wurde er als Professor für die Landschaftsklasse an die Kunstakademie Königsberg berufen. Mit seinen Schülern unternahm er Studienfahrten durch Ostpreußen. Bei ihm lernten u. a. Ingrid Andersson und Ulrich Knispel (1911–1978). 1930/1931 war er mit einem Stipendium neben Werner Gilles Gast der Villa Massimo in Rom. Nach der Schließung der Akademie war er von 1933 bis 1944 Lehrer für Landschaftsmalerei an den Staatlichen Meisterateliers für bildende Künste Königsberg, der Nachfolgeinstitution der Kunstakademie. 1937 wurden mehrere seiner Werke als Entartete Kunst in München ausgestellt. Im Februar 1945 floh er gemeinsam mit Eduard Bischoff mit dem Fahrrad aus Ostpreußen nach Ahrenshoop. Dort verschwand er am 20. Oktober auf der Pilzsuche. Sein Leichnam wurde nie gefunden.[4][5]

Alfred Partikel war einer der bedeutendsten Darsteller der ostpreußischen Landschaft, besonders der masurischen Hügellandschaft südlich seiner Heimatstadt Goldap. Seine Kunstwerke hängen unter anderem im Kunstforum Ostdeutsche Galerie in Regensburg, im Museum Stadt Königsberg in Duisburg und in der Kunsthalle Mannheim.[6] Ebenso sind seine Werke zu finden im Kulturhistorischen Museum Rostock und im Kunstmuseum Ahrenshoop. 1949 zeigte die Kunsthalle Bremen eine Gedächtnisausstellung für Alfred Partikel.[7] Eine weitere Ausstellung fand 1988 zu seinem 100. Geburtstag im Kunstforum Ostdeutsche Galerie in Regensburg statt.[8]

Werke (Auswahl)

- 1911: Heuernte. Öl auf Leinwand

- 1913: Bildnis Dorothea Körte. Öl auf Leinwand

- 1913: Stehender Akt unter Weiden. Radierung

- 1914: Badende am See und Weibliche Akte mit Kind. 2 Radierungen

- 1919: Ländliche Elegie. Öl auf Holz

- 1919: Reiter mit Pferd vor betenden Nonnen. Öl auf Holz

- 1919: Am Heuhaufen. Öl auf Holz

- 1920: Bäuerin mit zwei Ziegen. Öl auf Leinwand

- 1920: Hirtenlieder. Grafikmappe, F. Möller Verlag, Potsdam 1920[9]

- 1921: Am Sonntagmorgen. Öl auf Lein

- 1923: Winterlandschaft. Öl auf Leinwand

- 1925: Vor dem roten Haus. Ölgemälde

- 1925: Wäsche im Schnee. Ölbild

- 1929: Boddenlandschaft. Bei der Feldarbeit. Öl auf Holz

- 1929: Küstenlandschaft mit Frauen bei der Feldarbeit. Öl auf Holz

- um 1930: Hafeneinfahrt. Gemälde

- nach 1930: Fischernetze. Öl auf Leinwand

- um 1931: Leuchtturm von Brüsterort. Ölgemälde

- 1932: Spätsommertag. Ölbild

- 1934: Niehagen. Feder und Tinte

- 1935: Wiesenpflanzen. Aquarelle

- 1938: Tauschnee in Masuren. Öl auf Leinwand

- 1939: Abendliche Landschaft mit Wiesen und Feldern. Aquarelle

- 1940: Boddenlandschaft bei Ahrenshoop. Öl auf Malgrund

- 1943–1945: Darß-Dorflandschaft im Winter. Aquarelle

- 1943: Haus am See. Ölgemälde

- Morgen über Wanderdüne. (Nidden)

- Hafen im Nebel. (Nidden)

- Landleben. 10 Radierungen

- Die Frauen und Schafe. Öl auf Leinwand

- Landschaft mit Bauernhäusern. Öl auf Holz

Literatur

- Altpreußische Biographie, S. 1035 f.

- Ferdinand Möller (Hrsg.): Grafikmappe „Hirtenlieder“ mit Radierungen von Alfred Partikel. Ferdinand Möller Verlag, Potsdam 1920. (4 Ausgaben).

- Ruth Negendanck: Künstlerkolonie Ahrenshoop. Eine Landschaft für Künstler. Verlag Atelier im Bauernhaus, Fischerhude 2001, ISBN 3-88132-294-9, S. 169–177.

- Friedrich Schulz: Ahrenshoop. Künstlerlexikon. Verlag Atelier im Bauernhaus, Fischerhude 2001. ISBN 3-88132-292-2, S. 140 f.

- Katrin Arietta: Alfred Partikel. Die „gebrochene Fiktion der Idylle“. MCM Art Verlag, Berlin 2009, ISBN 978-3-9811946-5-4.

- Grete Grewolls: Wer war wer in Mecklenburg und Vorpommern. Das Personenlexikon. Hinstorff Verlag, Rostock 2011, ISBN 978-3-356-01301-6, S. 7368 (nur noch als E-Book/PDF als Download erhältlich).

- Kunstmuseum Ahrenshoop (Hrsg.): „Um uns ist ein Schöpfungstag“ –von der Künstlerkolonie bis heute. Ahrenshoop 2013, ISBN 978-3-9816136-1-2, S. 116 f.

Weblinks

- Literatur von und über Alfred Partikel im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

- Alfred Partikel in der Deutschen Biographie

- Alfred Partikel in: Digiporta, Digitales Porträtarchiv; abgerufen am 11. Dezember 2016

- Literatur über Alfred Partikel in der Landesbibliographie MV

- Werke von Alfred Partikel im Portal artnet

- Gerhard Marcks: Der Maler Ostpreußens. In memoriam Alfred Partikel. In: Die Zeit. Zeit Online, 29. September 1949, abgerufen am 11. Dezember 2016.

Einzelnachweise

- ↑ Biographie (Deutsche Fotothek)

- ↑ Biographie (Universität Mainz) (PDF; 322 kB)

- ↑ kuenstlerbund.de: Ordentliche Mitglieder des Deutschen Künstlerbundes seit der Gründung 1903 / Partikel, Alfred (abgerufen am 4. Dezember 2015)

- ↑ Malerei und Arbeiten auf Papier von Alfred Partikel (Ostsee-Zeitung, 23. Januar 2010)

- ↑ Partikel, Alfred in der Ostdeutschen Biographie (Kulturportal West-Ost)

- ↑ Robert Albinus: Königsberg Lexikon. Würzburg 2002, ISBN 3-88189-441-1

- ↑ Hans Vollmer (Hrsg.): Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler des XX. Jahrhunderts. Bd. 3, E.A.Seemann Verlag (Studienausgabe), Leipzig 1999. ISBN 3-363-00730-2, S. 549.

- ↑ Rupert Schreiner (Bearb.): Alfred Partikel: Gemälde. Eine Ausstellung zum 100. Geburtstag. Museum Ostdeutsche Galerie Regensburg, 21. April – 26. Juni 1988, Museum Ostdt. Galerie, Regensburg 1988.

- ↑ Grafikmappe „Hirtenlieder“ mit Radierungen von Alfred Partikel. Stadt Potsdam, September 2010, abgerufen am 11. Dezember 2016.

| Personendaten | |

|---|---|

| NAME | Partikel, Alfred |

| ALTERNATIVNAMEN | Partikel, Ernst Fritz Alfred (vollständiger Name) |

| KURZBESCHREIBUNG | deutscher Landschaftsmaler |

| GEBURTSDATUM | 7. Oktober 1888 |

| GEBURTSORT | Goldap |

| STERBEDATUM | 20. Oktober 1945 |

| STERBEORT | Ahrenshoop |

| Dieser Artikel basiert ursprünglich auf dem Artikel Alfred Partikel aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. In der Wikipedia ist eine Liste der ursprünglichen Wikipedia-Autoren verfügbar. |