| Jewiki unterstützen. Jewiki, die größte Online-Enzyklopädie zum Judentum.

Helfen Sie Jewiki mit einer kleinen oder auch größeren Spende. Einmalig oder regelmäßig, damit die Zukunft von Jewiki gesichert bleibt ... Vielen Dank für Ihr Engagement! (→ Spendenkonten) |

How to read Jewiki in your desired language · Comment lire Jewiki dans votre langue préférée · Cómo leer Jewiki en su idioma preferido · בשפה הרצויה Jewiki כיצד לקרוא · Как читать Jewiki на предпочитаемом вами языке · كيف تقرأ Jewiki باللغة التي تريدها · Como ler o Jewiki na sua língua preferida |

Zerbst/Anhalt

| Wappen | Deutschlandkarte | |

|---|---|---|

|

51.96805555555612.08444444444467 Koordinaten: 51° 58′ N, 12° 5′ O

| |

| Basisdaten | ||

| Bundesland: | Sachsen-Anhalt | |

| Landkreis: | Anhalt-Bitterfeld | |

| Höhe: | 67 m ü. NN | |

| Einwohner: |

22.002 (31. Dez. 2013)[1] | |

| Postleitzahlen: | 39261, 39264 (Bias, Bornum, Buhlendorf, Deetz, Dobritz, Gehrden, Gödnitz, Grimme, Güterglück, Hohenlepte, Jütrichau, Leps, Lindau, Luso, Moritz, Nedlitz, Nutha, Polenzko, Pulspforde, Reuden, Steutz, Straguth, Walternienburg, Zernitz) | |

| Vorwahlen: | 03923, 039243, 039244, 039246, 039247, 039248 | |

| Kfz-Kennzeichen: | … | |

| Gemeindeschlüssel: | 15 0 82 430 | |

| LOCODE: | DE ZBT | |

| NUTS: | DEE05 | |

| Adresse der Stadtverwaltung: |

Schloßfreiheit 12 39261 Zerbst/Anhalt | |

| Webpräsenz: | ||

| Bürgermeister: | Andreas Dittmann (SPD) | |

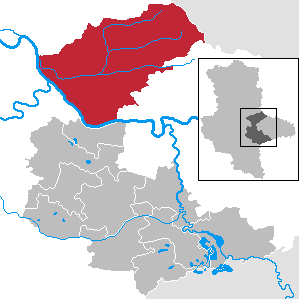

| Lage der Stadt Zerbst/Anhalt im Landkreis Anhalt-Bitterfeld | ||

Zerbst/Anhalt ist eine Stadt im Landkreis Anhalt-Bitterfeld im Land Sachsen-Anhalt. Mit 467,77 km² ist Zerbst die nach Fläche fünftgrößte Kommune in Deutschland.

Geographie

Die Kernstadt Zerbst liegt etwa 13 km nördlich der mittleren Elbe, etwa auf halbem Wege zwischen den Städten Magdeburg und Wittenberg. In Zerbst vereinigt sich der südliche Nuthearm mit den von Norden kommenden nördlichen und mittleren Nuthe-Zuflüssen. Das Gelände um Zerbst fällt von Osten nach Westen allmählich in Richtung Elbauen ab.

Stadtgliederung

Am 1. Januar 2010 wurde die Verwaltungsgemeinschaft Elbe-Ehle-Nuthe aufgelöst. 21 Gemeinden mit ihren Ortsteilen kamen so zur Einheitsgemeinde Stadt Zerbst/Anhalt.

Am 1. Juli 2014 ist das neue Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt in Kraft getreten. In dessen §14 (2) wird den Gemeinden die Möglichkeit gegeben, den Ortsteilen, die vor der Eingemeindung Städte waren, diese Bezeichnung zuzuerkennen.[2] Die Stadt Zerbst/Anhalt hat von dieser Regelung Gebrauch gemacht. Ihre Hauptsatzung ist mit deren erster Änderung mit Wirkung vom 18. April 2015 in Kraft getreten. Im §1 (2) werden die Ortsteile mit ihren amtlichen Namen aufgeführt. Die Ortschaften werden im §16 (1) aufgelistet.[3]

Zu Zerbst gehören 26 Ortschaften, 56 Ortsteile[4] mit 35 kleineren Ansiedlungen (in Klammern):[5]

|

|

|

Nur Ortsteil ist Kleinleitzkau (mit Ratsbruch). Zur Stadt gehören diese kleinen Ansiedlungen:

- Akensche Vorstadt

- Altbuchsland

- Amtsmühlenweg

- Ankuhn

- Buschmühle

- Feuerberg

- Fohlenweide

- Steinstücke

- Teufelstein

- Vogelherd

- Waldfrieden

- Wasserturm

- Weizenberge

- Wilhelminischer Hof

- Zerbst-Nord

Geschichte

Frühzeit

Vorgeschichtliche Funde im Gebiet der heutigen Stadt Zerbst weisen eine Besiedlung (Schnurkeramiker) seit dem Ende der Jungsteinzeit, etwa 3000–2000 v. Chr., nach. In späterer Zeit ist die wechselnde Besiedlung germanischer Stämme (Sueben, Wandalen und Hermunduren) festzustellen. Nach der Wanderungsbewegung der Germanen nach Süd- und Osteuropa im Zuge der Völkerwanderung rückten im 6. und 7. Jahrhundert n. Chr. slawische Stämme nach Westen in das zumeist frei gewordene Siedlungsgebiet vor. Im 8. Jahrhundert hat sich die Elbe als Grenzfluss zwischen den deutschen Stämmen im Westen und den Slawen (im Wesentlichen Sorben) im Osten manifestiert.

Mittelalter

Infolge des permanenten Grenzkonflikts zwischen den benachbarten Völkern begannen die Slawen im 9. und 10. Jahrhundert ihr Siedlungsgebiet politisch und militärisch abzusichern. Im Zuge der deutschen Ostkolonisation gelangt das unmittelbar ostelbische Gebiet zunächst unter deutsche Verwaltung. In diese Zeit fällt die erste urkundliche Erwähnung des Gaues Ciervisti im Jahr 949, der bereits den späteren Stadtnamen Zerbst erkennen lässt. Infolgedessen kann angenommen werden, dass bereits eine namensgebende (befestigte) slawische Siedlung als Gau-Hauptort existierte. Weiterhin zeugt eine Urkunde aus dem Jahr 1003 davon, dass ein Territorium Zerbiste dereinst dem Herrschaftsbereich des Markgrafen Gero zugeordnet war. Der allgemeine Slawenaufstand revidierte die Machtverhältnisse wieder zugunsten der Slawen und in der Folgezeit bestimmten stetige Grenzkriege das Geschehen in der Region.

Der Ort urbs Zirwisti selbst findet seine erste Erwähnung in der Chronik des Thietmar von Merseburg (1018). Er berichtet, dass der polnische Herzog Boleslaw I. während eines Konflikts mit Heinrich II. im Jahre 1007 den Ort einnahm und deren Einwohner teilweise verschleppte. Im frühen 12. Jahrhundert lassen sich erneute deutsche Kolonisationsbestrebungen im Zerbster Gebiet nachweisen, da einige unmittelbar angrenzende Dörfer dem Besitz der Magdeburger Nicolaikirche zugeordnet werden. Der Askanier und Markgraf von Brandenburg Albrecht der Bär ließ anstelle der slawischen Wasserburg eine neue Burg erbauen. Östlich davon entstand eine Burgsiedlung mit der 1215 geweihten Bartholomäus-Kirche. Dazu kam eine Marktsiedlung mit der Pfarrkirche St.Nikolai. 1235 wurde das Franziskanerkloster St. Johannes gegründet. Um 1250 erbaute man die erste Stadtmauer. 1298 wechselte das Zisterzienserinnenkloster vom Ankuhn in die Stadt. 1307 erwarb Albrecht I. die Stadt Zerbst von den Herren von Barby. Damit begann die askanische Herrschaft.

Neuzeit

Mitte des 14. bis Ende des 15. Jahrhunderts kämpfte Zerbst mit dem Fürstenhaus um städtische Freiheiten. 1506 kam es zu einem schweren Stadtbrand. 1522/26 wurde die lutherische Reformation eingeführt.

Von 1582 bis 1798 existierte das Francisceum als Gymnasium illustre, eine bedeutende Hochschule der Zeit, welche im gesamten mitteleuropäischen philippistisch-calvinistischen Bereich eine große Ausstrahlung hatte. Zerbst war 1582 von Hexenverfolgung betroffen. Zwei Frauen gerieten in einen Hexenprozess.[6] Von 1603 bis 1793 war Zerbst Residenz des Fürstentums Anhalt-Zerbst, zu dessen Gebiet unter anderem auch die Herrschaft Jever gehörte.

Während des Dreißigjährigen Kriegs kam es zum Niedergang der Stadt. So wurde Zerbst, nachdem es vom Kriegsgeschehen zunächst verschont worden war, 1626 von den unter dänischem Befehl stehenden Truppen Ernst von Mansfelds gestürmt, verheert und besetzt. Die während des Angriffs in die Stadtmauer geschlagene Bresche am Franziskanerkloster (dem heutigen Francisceum) ist noch heute mit einer Inschrift gekennzeichnet. Nach der Niederlage Mansfelds in der Schlacht bei Dessau besetzten kaiserliche Truppen unter Wallenstein die Stadt. Wie Mansfeld wohnte auch Wallenstein für kurze Zeit im „Neuen Haus“ (zerstört 1945) am Zerbster Markt und erlegte der Stadt zur Strafe für die „Unterstützung“ der protestantischen Truppen hohe Kontributionen auf. In den folgenden Jahren bis zum Ende des Kriegs wurde Zerbst wiederholt von verschiedenen Heeren besetzt, wodurch sie letztendlich wirtschaftlich ruiniert wurde und verarmte. Weiterhin wüteten mehrere durch die Besatzungstruppen in die Stadt getragene Pestepidemien in der Stadt, denen wahrscheinlich mehr als jeder dritte Einwohner zum Opfer fiel.

Nach dem Kriege gelangte die Stadt zunehmend unter den Einfluss der anhaltischen Fürsten, die eine Verwandlung der Bürgerstadt Zerbst zu einer Residenzstadt anstrebten. 1681 wurde mit dem Bau des repräsentativen Schlosses anstelle der Wasserburg begonnen.

Von 1722 bis 1758 war in Zerbst der bedeutende Barockkomponist Johann Friedrich Fasch Hofkapellmeister. Ihm zu Ehren finden seit 1983 Fasch-Festtage statt. 1745 heiratete Prinzessin Sophie Auguste Friederike von Anhalt-Zerbst den russischen Thronfolger Peter III. Als Katharina II. (die Große) bestieg sie selbst 1762 den Zarenthron und regierte bis 1796 Russland. 1797 wurde die Stadt nach der Zerbster Teilung Bestandteil des Fürstentums Anhalt-Dessau.

In der Zeit der Napoleonischen Kriege wurde Zerbst nach dem Durchzug bei Jena und Auerstedt geschlagener preußischer Truppen von Ende 1806 bis Anfang 1807 von französischen Truppen des 1. Korps unter Marshall Bernadotte besetzt. Mit dem Beginn der Befreiungskriege zog 1813 das Lützowsche Freikorps in Zerbst ein, wobei der Dichter Theodor Körner im Haus seiner in der Stadt lebenden Verwandten Unterkunft fand (bis zu seiner Zerstörung 1945 wurde dieses als Körner-Haus bezeichnet). In der Vorbereitung der in unmittelbarer Nähe ausgetragenen Schlacht bei Möckern wurde die Stadt Anfang April 1813 von preußischen Truppen unter General Yorck besetzt. Während und nach den Gefechten wurden in der Stadt verwundete Koalitionstruppen in Notunterkünften und Lazaretten versorgt.

Von 1891 bis 1928 verkehrte mit der Zerbster Straßenbahn eine Pferdebahn in der Stadt, die zu den Pferdebahnen gehörte, die in Deutschland am längsten betrieben wurden.

Ab 1935 wurde im Rahmen der deutschen Wiederaufrüstung in unmittelbarer Nähe der Stadt ein Militärflugplatz der Luftwaffe angelegt. Vom Herbst 1940 bis zum Herbst 1944 war die Jagdfliegerschule 2 dort stationiert und mit der Pilotenschulung beauftragt. Gegen Kriegsende im März/April 1945 waren weiterhin mit Strahljägern des Typs Me 262 ausgerüstete Luftwaffeneinheiten (KG (J) 54, NAGr 1) auf dem Flugplatz stationiert. Gegen Ende des Zweiten Weltkrieges wurde am Rande des Militärflugplatzes ein Arbeitslager der Organisation Todt für sogenannte „jüdische Mischlinge ersten Grades“ und „jüdisch Versippte“ aus Mischehen errichtet (Sonderkommando J). 700 Männer wurden von dort zur Zwangsarbeit beim Straßenbau, Flughafenbau und Torfstechen eingesetzt. Nach Kriegsende wurde der Flugplatz bis 1992 von Einheiten der Roten Armee genutzt, hauptsächlich von der 126. Jagdfliegerdivision.

Im Zweiten Weltkrieg, besonders als Tagesangriff am 16. April 1945, wurde Zerbst mit seinen Wohn-, Kultur- und Industriebauten durch alliierte Luftangriffe zu 80 Prozent zerstört. Es brannte vier Tage lang, unterstützt durch anhaltenden amerikanischen Artilleriebeschuss. 574 Menschen fanden den Tod.[7] Die Luftangriffe im April 1945 wurden durch die Neunte Taktische Luftflotte der USAAF durchgeführt. Von 7.100 Wohnungen wurden 4.100 zerstört (3.700 total) oder beschädigt. Es resultierten 126 Hektar vernichteter Fläche und 372.000 m3 Schutt.[8] Der Arzt Dr. Wille und der Exportkaufmann Heinrich Gelzenleuchter gingen am 21. April den mutigen Schritt, als Parlamentäre den US-Truppen unweit der Stadt die Bereitschaft zur Kapitulation der in der Stadt vorhandenen Wehrmachtseinheiten zu überbringen. Durch ihre beherzte Tat wurde eine weitere totale Bombardierung nach vier ungenutzt verstrichenen Ultimaten der Amerikaner verhindert.[9] Jedoch lag Zerbst bis zum 23. April täglich unter teils heftigem Artilleriebeschuss. Am 28. April wurde die Stadt kampflos an die US-Bodentruppen übergeben. Es folgte für die Bevölkerung die erste Nacht ohne Beschuss. Am 6. Mai löste Rote Armee die amerikanische Besatzung ab.[10] Damit wurde Zerbst Teil der SBZ und 1949 der DDR.

Die Altstadt wurde in den folgenden Jahrzehnten unter wesentlicher Veränderung des Stadtbildes teilweise wieder aufgebaut. Eine Reihe von historischen Bauten sind erhalten geblieben oder wiederhergestellt worden. Von 1991 bis 2008 wurden 15 Millionen Euro in die Sanierung der Altstadt investiert.

Zu einer Namensänderung kam es am 1. Juli 2006, als sich die Stadt von Zerbst in Zerbst/Anhalt umbenannte.[11] Am 1. Juli 2007 wurde die Stadt Zerbst/Anhalt nebst einigen Gemeinden des bisherigen Landkreises Anhalt-Zerbst in den neu gegründeten Landkreis Anhalt-Bitterfeld mit der Kreisstadt Köthen eingegliedert.

Religionen

Die Mehrheit der Einwohner ist konfessionslos.

Evangelische Kirche

- Evangelisches Pfarramt St. Nicolai und St. Trinitatis

- Kirchengemeinde St. Bartholomäi

- Am 14. Dezember 2015 wurde in der Kirche dieser Gemeinde das wahrscheinlich aus dem Jahr 1565 stammende Bild Gnadenstuhl mit den Fürsten Joachim und Wolfgang von Anhalt von Lucas Cranach dem Jüngeren enthüllt. Es soll sich um einen Auftrag des Fürsten Wolfgang (1492–1566) gehandelt haben oder von dessen Neffen Joachim Ernst oder Bernhard, vermutlich als Altarbild. In den folgenden Jahrhunderten wurde das Gemälde mehrfach übermalt und geriet schließlich in einem Archiv in Halle in Vergessenheit. Zur Landesausstellung Cranach der Jüngere wurde das Werk restauriert und kehrte nun nach Zerbst an seinen angestammten Platz zurück.[12]

- Kirchengemeinde St. Marien

Katholische Kirche

- Die römisch-katholische Pfarrkirche wurde von dem aus Paderborn stammenden Diözesanbaumeister des Bistums Paderborn, Architekt Arnold Güldenpfennig geplant und ist im Jahre 1896 eingeweiht worden.

- Ökonomische Zwänge durch Rückgang der Kirchensteuereinnahmen sowie Priestermangel und Rückgang der Zahl praktizierender Katholiken im Bistum Magdeburg führen dazu, dass Gemeinden zu größeren Pfarreien zusammengeführt werden.

Die Katholische Gemeinde St. Jakobus der Ältere befindet sich mit ihrer heutigen Filialkirche in der Friedrich-Naumann-Straße 37; Seit dem Jahr 2010 gehört die Kirchengemeinde zur katholischen Pfarrei Heilige Familie, deren Pfarrer seinen Sitz in Dessau-Roßlau, Stadtteil Roßlau, hat. Die Pfarrei ist dem Dekanat Dessau des Bistums Magdeburg zugeordnet.

Freikirchen

Stadtbild und Sehenswürdigkeiten

Stadtbild

Auch in Zerbst ersetzte im Zuge der Ostexpansion eine deutsche Burg eine Slawenburg. Der Bau am Zusammenfluss dreier Arme der Anhalter Nuthe entwickelte sich zu einer Burgsiedlung mit der 1215 erstmals erwähnten Bartholomäikirche. Im 17. und 18. Jahrhundert wich die Burganlage einem repräsentativen Schloss für die Fürsten von Anhalt-Zerbst. Die Altstadt bestand bis zu ihrer kriegsbedingten Zerstörung 1945 überwiegend aus Fachwerkbauten und einigen repräsentativen Massivbauten wie dem Rathaus.

In der Altstadt sind mehrere historische Kirchenbauten, das ehemalige Zisterzienser-Nonnenkloster, das Francisceum (ehemaliges Franziskanerkloster von 1246), das Gildehaus, die sandsteinerne Rolandstatue von 1446, die Stadtmauer mit mehreren Türmen und Toren in unterschiedlichen Erhaltungszuständen (das Wappen der Stadt zeigt die Mauer und alle fünf Türme) sowie einzelne Fachwerkhäuser erhalten, die aber kein zusammenhängendes Ensemble mehr bilden. Ansonsten besteht die Bebauung überwiegend aus Gebäuden, sie seit den 1950er Jahren errichtet worden sind. Vom Schlossbezirk sind nach dem Brand und der Sprengung von Corps Logis und Westflügel des Schlosses in den Jahren 1945 und 1947 noch der Ostflügel, die Wache, die restaurierten Kavaliershäuser mit aufwändigen barocken Verzierungen und die Ruine des Marstalls erhalten.

Bauwerke

- Das ab 1681 errichtete Residenzschloss der Fürsten von Anhalt-Zerbst war eine große dreigeschossige, dreiflügelige Anlage mit Mittelrisaliten. Es wurde nach Plänen von Cornelis Ryckwaert erbaut und nach dessen Tod von G. Simonetti fortgeführt. Der Westflügel entstand 1705 bis 1711 und enthielt die Schlosskapelle mit Gruft der Zerbster Askanier. Das Corps de logis war dominant durch seinen Turm von Johann Christoph Schütze. Der Ostflügel wurde 1744 bis 1747 nach Entwürfen von Georg Wenzeslaus von Knobelsdorff ausgeführt, wie auch die Dekoration des Audienz-Saals. Das Schloss enthielt bedeutende Zeugnisse der friderizianischen Rokoko-Raumkunst von Johann Michael Hoppenhaupt. Es beherbergte zuletzt das Anhaltische Staatsarchiv, das Zerbster Stadtarchiv und das Anhaltische Landesmuseum. Das Schloss wurde am 16. April 1945 durch einen anglo-amerikanischen Luftangriff zerstört und nach 1945 bis auf den Ostflügel abgetragen. Dieser ist als Ruine erhalten. Um den fortschreitenden Verfall der Bausubstanz zu stoppen, wurden 2005 auf Initiative eines Fördervereins Sicherungsarbeiten mit dem Ziel eines späteren Wiederaufbaus eingeleitet. Inzwischen wurden mehrere Innenräume hergerichtet, die unter anderen zu Ausstellungszwecken genutzt werden.

- Im Schlossgarten befindet sich die ehemalige fürstliche Reitbahn, heute restauriert als Stadthalle genutzt.

- An der Schlossfreiheit befinden sich neben der ehemaligen Schlosswache zwei 1710 bis 1713 von Johann Tobias Schuchardt erbaute barocke Kavaliershäuser, die zunächst als Wohngebäude höchster Hofbeamter und später zu Verwaltungszwecken genutzt wurden. Sie brannten am 19. April 1945 nach einem Luftangriff aus und wurden 1958 bis 1960, äußerlich in alter Form, wieder aufgebaut.

- Die Trinitatiskirche wurde 1683 bis 1696 nach Plänen des Baumeisters Cornelis Ryckwaert für die Lutheraner als kreuzförmiger Zentralbau im Barockstil errichtet. Bei einem Luftangriff am 14. April 1945 wurde sie schwer beschädigt, am 16. April brannte sie samt wertvoller Ausstattung aus. 1951 bis 1967 erfolgte der Wiederaufbau unter Verzicht auf die Emporen.

- Die Nikolaikirche war eine spätgotische, dreischiffige Hallenkirche, die ab 1430 als Stadtkirche erbaut wurde. Sie hatte eine reiche Ausstattung. Am 16. April 1945 brannte die Kirche bei einem Luftangriff bis auf die Umfassungsmauern aus und ist seither eine Ruine. Der Mittelturm wurde gesprengt, sodass nur noch der Nord- und der Südturm zu sehen sind. Seit 1991 finden Sicherungsarbeiten statt, an denen unter anderem die Deutsche Stiftung Denkmalschutz beteiligt ist. Im Nordturm wurde eine Glockenstube eingerichtet. Dort wurde am 1. September 2007 die erste sanierte Glocke wieder eingebaut. Es folgten bis 2008 zwei weitere sanierte und eine neue Glocke, die durch einen Sponsor finanziert in der Kunst- und Glockengießerei Lauchhammer hergestellt wurde. Eine fünfte, ebenfalls historische Glocke steht zum Einbau bereit. Es ist geplant, sie im Südturm einzubauen. Die älteste Glocke stammt aus dem Jahr 1378, die beiden anderen bereits installierten historischen Glocken aus den Jahren 1447 und 1660.[13]

- St.-Bartholomäi-Kirche: Der Vorgängerbau, eine romanische Feldsteinbasilika, wurde um 1215 geweiht. Der Umbau zur dreischiffigen Hallenkirche erfolgte im 15. Jahrhundert, unter Nutzung des Feldsteinmaterials der ursprünglichen Kirche. Weitere Um- und Anbauten in den folgenden Jahrhunderten. 1700 Anfügung der Fürstengruft in der Hof- und Stiftskirche. Der freistehende Glockenturm aus Feldsteinen erhielt diese Funktion im 15. Jahrhundert, vorher war der Dicke Turm wohl der Bergfried des Burgbezirks. Im 16. Jahrhundert bekam er einen Renaissance-Aufbau. Kirche und Turm brannten durch Artilleriebeschuss am 18. April 1945 mitsamt der sehr wertvollen Innenausstattung aus.[14] Chor und Querschiff wurden wiederaufgebaut, das Langhaus ist gesicherte Ruine. Der Turm erhielt ein einfaches Zeltdach.

- Die Marienkirche im Ankuhn war die Pfarrkirche der außerhalb der Stadtmauer gelegenen Vorstadt Ankuhn im Norden Zerbsts. Ursprünglich als Feldsteinkirche errichtet, wurde sie später umgebaut und erweitert. Bei dem Luftangriff am 16. April 1945 wurde sie bis auf die Umfassungsmauern zerstört und damit zur Ruine. Nur der Chor erhielt ein Notdach. Er wurde 1991 durch eine Glas-Stahl-Wand vom Kirchenschiff getrennt und danach wieder zu Gottesdiensten genutzt. Neben der Kirche steht ein hölzerner Turm mit einer kleinen Glocke aus der Klosterzeit um 1250.

- Das Francisceum Zerbst war ein 1235 gegründetes Franziskaner-Kloster. Es ist mit Kreuzgängen und Gewölben sehr gut erhalten und wird durch das Gymnasium, das Museum der Stadt Zerbst und die Francisceumsbibliothek genutzt.

- Im ehemaligen Augustiner-Kloster predigte Martin Luther. Die Reste der Gebäude sind im heutigen Alten- und Pflegeheim enthalten.

- Kleiner und Großer Klosterhof: Reste eines früheren Zisterzienserinnen-Klosters

- Fachwerkhäuser auf der Breite

- Das Portal des Hauses Mühlenbrücke 60 stammt von 1667 und zeigt prächtige Schnitzereien.

- Die Stadtbefestigung mit Stadtmauer, Toren und Türmen aus dem 15. Jahrhundert

- Postgebäude von 1897 im Stil des Historismus

- Landratsamt um 1900 im Jugendstil erbaut

Zerstörte und nicht wiedererrichtete Bauten

Bis zur Zerstörung am 16. April 1945 bot die Zerbster Altstadt ein geschlossenes historisches Stadtbild mit Gebäuden aus dem 16. bis 19. Jahrhundert, insbesondere viele Fachwerk- und Renaissancebauten. Vollkommen zerstört und danach abgetragen wurden unter anderem:

- Das Rathaus, als Backsteinbau im 15. Jahrhundert errichtet, später erweitert und mehrfach renoviert. Es hatte ein Renaissance-Portal und beherrschte zusammen mit der dahinter liegenden Nicolaikirche im Norden den Marktplatz, das Zentrum der Bürgerstadt. Am 16. April 1945 brannte es aus, die Ruine wurde abgetragen.

- Das Neue Haus. (Markt 11, Ecke Brüderstraße): 1534–1545 als Kaufhaus, Schöffengericht und Ratskeller gebaut, 1839 zur Bürgerschenke umgestaltet. Hauptportal in Renaissance-Form, andere Portale im gotischen Stil errichtet. Das Obergeschoss wurde bei einem Luftangriff am 14. April 1945 zerstört, das übrige Gebäude brannte an den beiden Folgetagen durch Artillerie-Beschuss aus. Die Ruine wurde 1967 abgetragen, das Hauptportal geborgen.

- Die meisten Bürgerhäuser, auf der Ost- und Westseite des Marktes, am Hohen Holzmarkt und Fischmarkt.

- Der größte Teil der Fachwerkhäuser in der Altstadt, darunter die Hofapotheke mit Portal von 1676, die Ratsapotheke von 1610 und die „Schleibank“. Bei den vernichteten Bürgerhäusern handelte es sich zum Teil um bemerkenswerte barocke Giebelhäuser und klassizistische Bauten.

- Der Hauptflügel mit Turm und der Westflügel des Schlosses.

- Die Kämmerei, südwestlich des Schlosses: erbaut um 1700.

- Der Marstall, westlich des Schlosses mit Pferdestall und Kutschenremisen.

- Die Orangerie, nördlich des Schlosses: erbaut vor 1714, umgebaut 1740 durch Johann Christoph Schütze. Die Ruine diente noch als Freilichtbühne.

- Die Blumenmühle. (Ein Schwesternbau der Blumenmühle mit gleichem Grundriss und Aussehen ist die Hintermühle in Bad Belzig. Einem Verwandten des Belziger Müllermeisters Jaeger gefiel die Hintermühle so sehr, dass er sie in Zerbst nachbauen ließ und Blumenmühle nannte.)

Friedhöfe und Gedenkstätten

- Innerhalb des Heidetorfriedhofs findet sich ein Ehrenfriedhof für die Opfer des Bombenangriffs vom 16. April 1945. Von den 574 Luftkriegstoten im April 1945 fanden 434 hier ihre letzte Ruhestätte.[15]

- Gedenkstein auf dem „Alten Russenfriedhof“. (im Volksmund auch „Muchelnfriedhof“ genannt) zur Erinnerung an 21 sowjetische Sanitätssoldaten, die gegen Kriegsende Opfer eines Luftangriffs wurden.

- Der Frauentor-Friedhof wurde 1595 für die St.Bartholomäus-Gemeinde angelegt und 1816 umgestaltet. Der Weg zum Friedhof führt durch ein Sandsteinportal. Der Friedhof weist zahlreiche historische Grabdenkmäler auf, darunter einige aus der Barock-Zeit aus der Mitte des 18. Jahrhunderts.

- Gedenkstätte auf dem Heidetorfriedhof für Opfer des NS-Terrors und für Widerstandskämpfer, darunter die Zerbster Kommunisten Max Sens, Fritz Brandt (Widerstandskämpfer), Max Kilz und Otto Hörnicke.

Denkmale und Skulpturen

- Am 30. April 1899 wurde ein Büstendenkmal für den Schlachtenlenker der Einigungskriege, Generalfeldmarschall Helmuth Fürst von Moltke, auf dem Moltkeplatz errichtet. Die Büste war nach einem Entwurf des Berliner Bildhauers Friedrich Pfannschmidt gegossen worden.

- Denkmal für die Opfer des Faschismus von Professor Gustav Weidanz aus dem Jahre 1951 auf dem Platz Roter Garten; in der Gruft darunter eingefügt vier Urnen mit der Asche von 74 polnischen Häftlingen des Lagers Straguth

- Denkmal von dem Bildhauer Lutz Gaedicke aus dem Jahre 1970 am Francisceum Sek II (zu DDR-Zeiten Albert-Kuntz-Schule), Am Weinberg 1, zur Erinnerung an den kommunistischen Widerstandskämpfer Albert Kuntz, der 1945 im KZ Dora-Mittelbau ermordet wurde.

- Gedenktafel aus dem Jahre 1976 an den Grundmauerresten der Feldscheune. von Straguth an die 200 polnischen Gefangenen, die hier elend zugrunde gingen.

- Gedenkstein auf dem Hof der Schule an der Schloßfreiheit, die zu DDR-Zeiten den Namen von Max Sens trug.

- Das Katharina-Denkmal befindet sich im Zerbster Schlossgarten. Es soll an die russische Zarin Katharina II. erinnern, die als Prinzessin Sophie Auguste Friederike von Anhalt-Zerbst von 1742 bis 1744 in Zerbst lebte. Die in Bronze gegossene, 4,70 m große Statue wurde von dem Moskauer Bildhauer Michail Perejaslawez geschaffen und am 9. Juli 2010 eingeweiht.

- Die Roland-Statue am Marktplatz wurde 1445 als Sinnbild der Stadtfreiheit als 9 m hohe Sandsteinfigur von Meister Curd errichtet. Die Figur erhielt später einen Baldachin und einen Eisenzaun mit anhaltischen Bären an den Ecken. 1945 beschädigt, wurde der Roland 1980 restauriert.

- Die Butterjungfer. am Markt ist eine vergoldete Metall-Figur auf einer Säule. Sie ist seit 1403 nachweisbar, die heutige Figur stammt von 1647.

- Die Zerbster Wasserjette. wurde als Brunnenfigur in Erinnerung an Henriette Schulze, ein Zerbster Original, errichtet.

Politik

Stadtrat

Seit der Kommunalwahl am 25. Mai 2014 setzt sich der Stadtrat wie folgt zusammen:[16]

| CDU | Wählergruppen | SPD | DIE LINKE | FDP | GRÜNE | Gesamt |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 10 Sitze | 10 Sitze | 5 Sitze | 5 Sitze | 4 Sitze | 2 Sitze | 36 Sitze |

Weiteres stimmberechtigtes Mitglied des Stadtrates ist der direkt gewählte Bürgermeister.

Bürgermeister

Seit 1. Juli 2012 ist Andreas Dittmann (SPD) Bürgermeister von Zerbst. Er war bei der Bürgermeisterwahl am 22. April 2012 bei einer Wahlbeteiligung von 42,9 % mit einer Mehrheit von 54,1 % im ersten Wahlgang gewählt worden und löste Helmut Behrendt (FDP) ab, der seit 1990 Bürgermeister gewesen und nicht wieder zur Wahl angetreten war.

Eingemeindungen

Pulspforde wurde am 1. April 2002 eingemeindet.[17] Bias und Luso folgten am 1. Januar 2005.[18] 21 Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Elbe-Ehle-Nuthe kamen am 1. Januar 2010 hinzu.[19]

Wappen

Das Wappen wurde am 9. Februar 1995 durch das Regierungspräsidium Dessau genehmigt und im Landeshauptarchiv Magdeburg unter der Wappenrollennummer 10/1995 registriert.

Blasonierung: „In Silber eine gezinnte rote Stadtmauer mit offenem blaubedachtem Tor und aufgezogenem Fallgatter, hinter der Stadtmauer fünf ungleich große gezinnte rote Türme mit blauen Spitzdächern, darauf goldene Knäufe und Kreuze, die Stadtmauer ist belegt mit zwei Schilden: der vordere Schild ist gespalten, vorn in Silber am Spalt ein roter Adler, hinten neunmal von Schwarz und Gold geteilt, belegt mit einer grünen Raute; der hintere Schild zeigt in Silber eine schräg aufsteigende, gezinnte rote Mauer, auf deren Zinnen ein schwarzer Bär mit goldener Krone und Halsband aufsteigt.“

Die Stadtfarben zeigen Rot – Silber (Weiß).

Flagge

Die Flagge wurde am 24. Juli 1995 durch das Regierungspräsidium Dessau genehmigt.

Die Flagge ist rot-weiß gestreift und mit dem Wappen der Stadt belegt.

Städtepartnerschaften

Wirtschaft und Infrastruktur

Wirtschaftsstruktur

- Diverse mittelständische Unternehmen in den Bereichen Handwerk und Dienstleistungsgewerbe

- Standort für Unternehmen im Metallbau, Werkzeugmaschinenbau, Spezialglasverarbeitung, Fleisch- und Wurstwarenherstellung, Feinkostherstellung, Krankenhauswäscherei, Kühl- und Lagerwirtschaft

- Ansässige Unternehmen

- Allfein Feinkost GmbH & Co.: Hauptsitz in Lohne, Tochterfirma der Wiesenhof Geflügel-Kontor GmbH, Hersteller von Geflügel-Feinkostprodukten für Discountmärkte (das Werk Zerbst ist eines der zwei Werke des Unternehmens.)

- KmB: Automobilzulieferer, Hersteller von Komponenten für den Maschinenbau und die Fahrzeugindustrie

- WEMA Werkzeugmaschinenfabrik Zerbst: Tochtergesellschaft der EMAG-Gruppe, Herstellung von Dreh- und Schleifmaschinen. In den Hallen der WEMA ist auch noch die Schwesterfirma Schwäbische Werkzeugmaschinenfabrik (SW) untergebracht; diese baut Bearbeitungszentren für leichte und schwere Zerspanung.

- Anhalter Fleischwaren GmbH Zerbster Original, Standort der Zur Mühlen ApS & Co. KG mit etwa 300 Beschäftigten

Zerbster Institutionen

- Amtsgericht Zerbst

- Museum der Stadt Zerbst

- Stadtarchiv Zerbst

- Francisceum, Gymnasium, frühere Universität

- Francisceumsbibliothek

- Küchmeister- und Lietzo’sches Familienstipendium in Zerbst

- Familienstiftung Sieberlehn in Zerbst

- Förderverein Zerbster Schloss e. V.

Verkehr

Durch das Zerbster Stadtgebiet verläuft die Bahnstrecke Biederitz–Trebnitz–Leipzig. Im Stadtteil Zerbst befindet sich ein Haltepunkt und im Stadtteil Güterglück ein Bahnhof. Die Bedienung des Haltepunkts Jütrichau wurde 2012 im Zuge der Streckenmodernisierung eingestellt. Während in Zerbst auch die Regional-Express-Züge der Relation Magdeburg–Dessau-Leipzig halten, halten in Güterglück nur die zweistündlich verkehrenden Regionalbahnen.

Die Stadt liegt an den Bundesstraßen 184 (Leipzig–Magdeburg) und 187a (Köthen–Zerbst). Die nächstgelegenen Autobahn-Anschlussstellen befinden sich etwa 25 km südöstlich (Dessau-Ost und Coswig an der A 9 München–Berlin) sowie etwa 35 km nördlich (Burg-Ost an der A 2 Berlin–Dortmund).

Der nächstgelegene Binnenhafen befindet sich an der Elbe in Roßlau.

Der Flughafen Leipzig/Halle liegt etwa 86 km von Zerbst entfernt, der Flugplatz Dessau ist etwa 25 km entfernt.

Sport

Der SKV Rot-Weiß Zerbst ist 12x in Folge deutscher Meister und mehrfacher Weltpokalsieger im Classic-Kegeln.

Persönlichkeiten

Ehrenbürger

- 1992: Erich Hänze, Kreisdenkmalpfleger

- Ehemalige Ehrenbürger

(Laut städtischer Satzung erlischt eine Ehrenbürgerschaft mit dem Tod ihres Trägers.)

- 1893: Heinrich Christoph Gottlieb Stier, Gymnasialdirektor

- 1897: Heinrich Sitzenstock, Buchdrucker und Buchhändler

- 1898: Friedrich von Kracht, Generalmajor

- 1907: Carl Friedrich Sandkuhl, Geheimer Kommerzienrat

- 1925: Hermann Wäschke, Historiker, Archivrat in Zerbst, Autor und Mundartdichter

- 1935: Adolf Hitler, Reichskanzler und Reichspräsident (sog. „Führer“ des Deutschen Reiches), 2007 wurde die Ehrenbürgerschaft vom Stadtrat der Stadt Zerbst/Anhalt aberkannt

- 1935: Wilhelm Friedrich Loeper, NS Gauleiter, 2007 wurde die Ehrenbürgerschaft vom Stadtrat der Stadt Zerbst/Anhalt aberkannt

Söhne und Töchter der Stadt

- Peter Hagendorf (genaue Lebensdaten unbekannt), Söldner im Dreißigjährigen Krieg

- Abraham Theopold (1592–1657), reformierter Theologe

- Gottfried von Jena (1624–1703), Professor, Gesandter

- Johann Christoph Bekmann (1641–1717), Historiker

- Karl Wilhelm von Anhalt-Zerbst (1652–1718), 44 Jahre regierender Fürst

- Johann August von Anhalt-Zerbst (1677–1742), regierender Fürst

- Friedrich Joachim Michael Stengel (1694–1787), Architekt

- Johann Gottfried Schaumburg (1703–1746), Rechtswissenschaftler

- Carl Friedrich Christian Fasch (1736–1800), Musiker

- Lebrecht Bachenschwanz (1729–1802), General, Schriftsteller und Übersetzer

- Christian Friedrich Sintenis (1750–1820), Theologe und Schriftsteller

- Carl Friedrich Kunz (1785–1849), Schriftsteller und Verleger

- Karl Sintenis (1806–1867), Philologe

- Heinrich Ritter (1791–1869), Philosoph

- Hermann Schmalz (1807–1879), Hochschullehrer in Dorpat

- Jenny Hirsch (1829–1902), Schriftstellerin, Vorkämpferin der Frauenbewegung

- Paul Kummer (1834–1912), Priester, Lehrer, Mykologe und Botaniker

- Otto Friedrich (1869–1955), Journalist und Senator der Freien und Hansestadt Lübeck

- Karl-Ludwig Schröder (1877–1940), Drehbuchautor, Filmagent

- R. Willy Knorr (1878–1937), Politiker (DNVP) und von 1931 bis 1933 Generalsuperintendent der Evangelischen Landeskirche Anhalts

- Marie von Alemann (1881–1964), Malerin

- Adolf Krüger (1892–1974), Gewerkschafter und Politiker (USPD, SPD), Landtagsabgeordneter

- Leopold Bürkner (1894–1975), Vizeadmiral im Zweiten Weltkrieg, Protokollchef der Regierung Dönitz

- Hans Lüdecke (1896–1972), Pflanzenbauwissenschaftler

- Fritz Stude (1914–2006), Diplomat, Gesandter, erster Generalkonsul der DDR in Leningrad (1966–1973)

- Reinhold Hennig (1919–2003), Journalist und Funktionär (NDPD)

- Siegfried Fink (1928–2006), Schlagzeuger und Komponist

- Margrit Weimeister (* 1933), Landtagsabgeordnete (CDU)

- Manfred Bieler (1934–2002), Schriftsteller

- Detlef Raugust (* 1954), Fußballer

- Ute Rührold (* 1954), Rodlerin

- Martha Irene Leps (* 1959), Autorin und Illustratorin

- Uwe Ampler (* 1964), Radrennfahrer

Persönlichkeiten mit Verbindung zu Zerbst

- Johann Friedrich Ahlfeld (1810–1884), lutherischer Theologe und beliebter volkstümlicher Prediger und Autor, Gymnasiallehrer in Zerbst

- Wolfgang Amling (1542–1606), reformierter Theologe

- Christoph Rothmann (1550/1560–um 1600), Mathematiker und Astronom

- Johann Betichius (1650–1722), evangelischer Diakon in Zerbst und Kirchenliederdichter

- Johann Carl Corthum (1740–1815), Begründer einer bedeutenden Zerbster Handelsgärtner-Familie

- Gallus Dreßler (1533– um 1585), Kantor und Komponist

- Theodor Fabricius (1501–1570), evangelischer Theologe und Reformator

- Gottfried Fähse (1764–1831), klassischer Philologe und Pädagoge

- Johann Friedrich Fasch (1688–1758), Komponist und Hofkapellmeister

- Karl Fiedler (* 1897), Politiker (NSDAP) und SA-Führer, ab 1933 Kreisleiter in Zerbst

- Fritz Friesleben (* 1892), Politiker (NSDAP), ab 1938 Kreisleiter in Zerbst

- Karl Gatermann d.J. (1909–1992), Maler

- Katharina die Große (1729–1796), Zarin von Russland

- Theodor Körner (1791–1813), Dichter der Befreiungskriege, wohnte 1813 in Zerbst

- Johann Major (1533–1600), evangelischer Theologe, Humanist und Poet

- Urban Pierius (1546–1616), evangelischer Theologe

- Theodor Christian Raumer (1644–1707), Rektor am Francisceum

- Albert Voit (1562–1606), Pädagoge und Literaturwissenschaftler

- Reinhard Wolf (1589–1637), reformierter Theologe, Hofprediger

- Franz Woltreck (1800–1847), Bildhauer

- Johann Zechendorf (1580–1662), Philologe und Pädagoge

Literatur

- H. Becker: Geschichte der Stadt Zerbst. Friedr. Gast’s Hofbuchhandlung, Zerbst 1907, DNB 572186916.

- W. van Kempen: Zerbst in Anhalt. (Deutscher Kunstführer 49). Augsburg 1929.

- Zerbst, ein Führer und Heimatbuch. Hrsg. Verkehrsverein der Stadt Zerbst. Zerbst 1936.

- Franz Münnich: Die Baudenkmäler der Stadt Zerbst. In: Zerbster Heimatkalender. 1950, S. 55–60.

- Zerbst im April 1945, eine Chronik nach Berichten von Augenzeugen. (Beiträge zur Zerbster Geschichte 2). Zerbst 1955.

- Michael Malliaris: Archäologische Entdeckungen in Zerbst. (Kleine Hefte zur Archäologie in Sachsen-Anhalt, Heft 4). Halle (Saale) 2005.

- Joachim Castan: Hochschulwesen und reformierte Konfessionalisierung. Das Gymnasium Illustre des Fürstentums Anhalt in Zerbst, 1582–1652. Mitteldeutscher Verlag, Halle 1999. (= Studien zur Landesgeschichte, 2). (Darin Geschichte zur Reformation und Konfessionalisierung der Stadt Zerbst im 16. und 17. Jahrhundert)

- Reinhold Specht: Geschichte der Stadt Zerbst. in 2 Bänden. Stadt Zerbst 1998, ISBN 3-910192-66-1.

- Zerbster Heimatkalender 1950. Mitteldeutsche Druckerei und Verlagsanstalt, Halle/S., Rat der Stadt Zerbst, 1950.

Weblinks

- Literatur von und über Zerbst/Anhalt im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

- Suche nach Zerbst/Anhalt im Archivportal-D der Deutschen Digitalen Bibliothek

- Seite zum Museum der Stadt mit Darstellung der Geschichte zwischen dem 13. und dem 18. Jahrhundert

- Private Homepage über die Stadt vor der Zerstörung

Einzelnachweise

- ↑ Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Bevölkerung der Gemeinden – Stand: 31.12.2013 (PDF) (Fortschreibung auf Grundlage des Zensus 2011) (Hilfe dazu). (Hilfe dazu)

- ↑ Kommunalverfassungsgesetz des Landes in der Fassung vom 1. Juli 2014

- ↑ Hauptsatzung in der Fassung vom 18. April 2015

- ↑ Hauptsatzung der Stadt Zerbst/Anhalt. 18. April 2015, abgerufen am 18. Juni 2017.

- ↑ Ortsteilverzeichnis Land Sachsen-Anhalt (Verzeichnis der Gemeinden und Gemeindeteile), Gebietsstand Januar 2014, Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2016

- ↑ Monika Lücke, Walter Zöllner: Hexenverfolgung in der Frühen Neuzeit auf dem Gebiet von Sachsen-Anhalt. FrauenGeschichten. In: Landesportal Sachsen-Anhalt. Presse- und Informationsamt der Staatskanzlei Sachsen-Anhalt, archiviert vom Original am 15. Oktober 2013; abgerufen am 5. Oktober 2013.

- ↑ Renate Kroll: Zerbst. In: Götz Eckardt (Hrsg.): Schicksale deutscher Baudenkmale im Zweiten Weltkrieg. Band 1, Henschel-Verlag, Berlin 1978, S. 275.

- ↑ Olaf Groehler: Anhalt im Luftkrieg. Anflug auf IDA-EMIL. Anhaltische Verlagsgesellschaft, Dessau 1993. ISBN 3-910192-05-X. S.167/168

- ↑ Alfred Harendt: Das Ultimatum, in: Die Stunde Null, Berlin 1966, S. 170

- ↑ Zerbst im April 1945. Hrsg. Heimatmuseum der Stadt Zerbst. Zerbst 1955

- ↑ StBA: Änderungen bei den Gemeinden Deutschlands, siehe 2006

- ↑ Cranach-Gemälde kehrt in Zerbster Kirche zurück. In: Domradio. 14. Dezember 2015, abgerufen am 14. Dezember 2015.

- ↑ Mitteldeutsche Zeitung – Köthener Zeitung, „Regionales ~ Ruine mit Glocken“, 10. März 2008, S. 12.

- ↑ Renate Kroll: Zerbst. In: Götz Eckardt (Hrsg.): Schicksale deutscher Baudenkmale im Zweiten Weltkrieg. Band 1, Henschel-Verlag, Berlin 1978, S. 275–276.

- ↑ [1] Ehrenfriedhof für Bombenopfer auf Heidetorfriedhof

- ↑ Endgültiges Wahlergebnis der Kommunalwahl in Sachsen-Anhalt am 25. Mai 2014 (pdf)

- ↑ StBA: Änderungen bei den Gemeinden Deutschlands, siehe 2002

- ↑ StBA: Änderungen bei den Gemeinden Deutschlands, siehe 2005

- ↑ StBA: Änderungen bei den Gemeinden Deutschlands, siehe 2010

Vorlage:Navigationsleiste Ortsteile von ZerbstVorlage:Navigationsleiste Städte und Gemeinden im Landkreis Anhalt-Bitterfeld

| Dieser Artikel basiert ursprünglich auf dem Artikel Zerbst/Anhalt aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. In der Wikipedia ist eine Liste der ursprünglichen Wikipedia-Autoren verfügbar. |