| Jewiki unterstützen. Jewiki, die größte Online-Enzyklopädie zum Judentum.

Helfen Sie Jewiki mit einer kleinen oder auch größeren Spende. Einmalig oder regelmäßig, damit die Zukunft von Jewiki gesichert bleibt ... Vielen Dank für Ihr Engagement! (→ Spendenkonten) |

How to read Jewiki in your desired language · Comment lire Jewiki dans votre langue préférée · Cómo leer Jewiki en su idioma preferido · בשפה הרצויה Jewiki כיצד לקרוא · Как читать Jewiki на предпочитаемом вами языке · كيف تقرأ Jewiki باللغة التي تريدها · Como ler o Jewiki na sua língua preferida |

Usedom

| Usedom | ||

|---|---|---|

| Seebad Ahlbeck Strand, Düne und Promenade | ||

| Gewässer | Pommersche Bucht | |

| Geographische Lage | 53° 56′ N, 14° 5′ O53.93972222222214.08666666666769Koordinaten: 53° 56′ N, 14° 5′ O | |

|

| ||

| Länge | 66,4 km | |

| Breite | 23,9 km | |

| Fläche | 445 km² | |

| Höchste Erhebung | Golm 69 m | |

| Einwohner | 76.500 172 Einw./km² | |

| Hauptort | Świnoujście (Swinemünde) | |

| Übersichtskarte | ||

Usedom (polnisch Uznam, wendisch Uznjöm/Uznjom) ist eine durch den Peenestrom und das Stettiner Haff vom Festland getrennte Insel in der Pommerschen Bucht in der südlichen Ostsee.

Der größte Teil der Insel gehört zum deutschen Land Mecklenburg-Vorpommern (Landesteil Vorpommern). Am Ostrand befindet sich die zur Woiwodschaft Westpommern gehörende polnische Hafenstadt Świnoujście (Swinemünde), wo über die Hälfte der Inselbevölkerung lebt. Östlich schließt die polnische Insel Wolin an.

Mit durchschnittlich 1906 Sonnenstunden im Jahr ist Usedom die sonnenscheinreichste Gegend Deutschlands und die sonnigste Insel der Ostsee, weshalb sie in der örtlichen Tourismus-Werbung als Sonneninsel bezeichnet wird.[1] Der im Schnitt 40 m breite feine Sandstrand der Usedomer Ostseeküste erstreckt sich mit 42 km Länge[1] von Peenemünde im Nordwesten bis nach Swinemünde im Osten der Insel.

Bereits während der Gründerzeit im 19. Jahrhundert entstanden auf der Insel zahlreiche Seebäder - seitdem ist Usedom durch den Tourismus geprägt. Touristische Zentren der Insel sind heute im Nordwesten Zinnowitz und die Bernsteinbäder Koserow, Loddin, Ückeritz und Zempin und im Osten die Kaiserbäder Bansin, Heringsdorf und Ahlbeck. Die längste Strandpromenade Europas erstreckt sich über eine Länge von über zwölf Kilometern von Bansin bis zum polnischen Seebad Świnoujście.[2]

Geografie, Geologie und Klima

Größe und Lage

- Fläche: 445 km² (Deutscher Anteil 373 km² – Polnischer Anteil 72 km²)

- Einwohnerzahl: 76.500 (Deutscher Anteil 31.500 - Polnischer Anteil 45.000); 160 Einwohner/Quadratkilometer

Usedom, die nach Rügen zweitgrößte deutsche Insel, liegt an der südwestlichen Ostsee. Die Insel bildet das östliche Endglied der vorpommerschen Boddenausgleichsküste. Sie wird im Westen vom Peenestrom, im Osten von der Swine, im Süden vom Stettiner Haff und im Nordosten von der Ostsee (Pommersche Bucht) begrenzt. Nordwestlich von Usedom liegen die Inseln Rügen, Ruden und Greifswalder Oie, östlich Wollin. Der deutsche Teil der Insel gehört zum Landkreis Vorpommern-Greifswald im Land Mecklenburg-Vorpommern. Der polnische Teil gehört zur Woiwodschaft Westpommern.

Die Seeseite der Insel ist durch eine relativ gerade verlaufende Ausgleichsküste mit sanft abfallender Schorre geprägt. Im Nordosten ist die Küste flach, ab Koserow dominiert Steilküste, mit dem Streckelsberg in Koserow als höchstem Punkt. Die dem Festland zugewandte Seite der Insel ist durch das Achterwasser, eine vom Peenestrom gespeiste große Lagune der Ostsee, stark gegliedert und weist einige Halbinseln und Buchten auf. Ins Achterwasser hineinragende Halbinseln sind der Lieper Winkel, der Gnitz und die Halbinsel Cosim. Buchten des Achterwassers sind u.a. die Krumminer Wiek, der Krienker See, der Balmer See und der Nepperminer See. Weiterhin befinden sich im Achterwasser einige kleine Inseln: Böhmke, Balmer Werder und Görmitz (durch einen Damm mit dem Gnitz verbunden).

Durch das Zurückweichen der Seeküste ist das Achterwasser zwischen Ückeritz und Zinnowitz nur noch durch eine schmale Nehrung von der offenen Ostsee getrennt. Die schmalste Stelle liegt zwischen Koserow und Zempin. Sie ist nur etwa 300 m breit und wurde in den vergangenen Jahrhunderten mehrmals von Sturmhochwassern der Ostsee überspült (siehe z.b. Ostseesturmhochwasser 1872). Durch Küstenschutzmaßnahmen wie Buhnen, das Anspülen von Sand oder Brandungsmauern wurde und wird versucht, den Uferrückgang und Landverlust aufzuhalten.

Der nordwestliche Teil der Insel ist weitgehend flach, der südöstliche Teil ist von sanfter Hügellandschaft geprägt ("Usedomer Schweiz"). Die höchsten Erhebungen Usedoms sind der Streckelsberg in Koserow, sowie im Osten der Insel der Lange Berg, der Zirowberg, der Kückelsberg und der Golm. Diese Erhebungen bilden die alten Inselkerne. Zwischen diesen erstreckt sich flaches Schwemmland, bei dem es sich entstehungsgeschichtlich um von Meeresströmungen angelagertes Sediment handelt. In diesen Senken liegen, "oft versteckt und schwer zugänglich in dichtem Unterholz, kleine und größere Torfe, Moore, Sümpfe, schilfumstandene Seen, seerosenüberwachsene Tümpel."[4] Die großen Seen im Osten der Insel sind der Schmollensee und der Gothensee. Zwischen diesen beiden sind der Große und der Kleine Krebssee gelegen. Südlich davon, inmitten des Thurbruchs, einem ausgedehnten Niedermoor, befindet sich der Kachliner See. Östlich des Gothensees liegt der Wolgastsee. Weitere kleinere Seen sind der Schloonsee in Bansin, der Wockninsee bei Ückeritz und der Kölpinsee im gleichnamigen Loddiner Ortsteil.

Geologie

Die Insel ist Teil eines Endmoränenbogens, dessen Fortsetzung die Insel Wollin ist. Die Möräne entstand an der Stirn des zurückschmelzenden skandinavischen Eises der Weichseleiszeit vor etwa 15.000 Jahren. Die Schmelzwässer flossen nach Süden in einen Eisstausee, der heute das Stettiner Haff bildet. Durch die ehemaligen Schmelzwassertäler wird heute das Haff entwässert. Mit dem Ansteigen des Ostseespiegels am Ende der letzten Eiszeit kam es durch Strandversatz zur Bildung einer Ausgleichsküste, die heute in Form der Sandstrände zu finden ist.

Die oberflächennahen Schichten der Insel sind ausschließlich erdgeschichtlich junge (quartäre) Ablagerungen. In 50 bis 100 Meter Tiefe steht die Oberkreide an.[5]

Wie überall in Mecklenburg-Vorpommern gibt es auch auf Usedom die für ehemalige Vergletscherungsgebiete typischen Findlinge. Durch ihre ortsfremden Gesteinsarten sind sie ein direkter Nachweis für die Vergletscherung, denn die teilweise mehrere Kubikmeter großen und einige Tonnen schweren Gesteine stammen ausnahmslos aus Skandinavien und vom Grunde der Ostsee und können nur durch Eis transportiert worden sein. Die Findlinge weisen häufig Erosionsformen durch den Eistransport in Form von Kratzern und Schliffflächen auf.

Im Usedomer Gesteinsgarten beim Forstamt Neu Pudagla sind die wichtigsten Gesteinsarten der Findlinge ausgestellt. In enger Zusammenarbeit mit dem Institut für Geographie und Geologie der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald vermittelt die Freiluftausstellung dem Besucher einen Einblick in die geologische Vergangenheit der Landschaft. Als geologische Besonderheiten gelten beispielsweise ein Nexösandstein mit einem Volumen von etwa 2,3 m³ und parallelen Gletscherschrammen auf der Oberfläche, ein Konglomerat, bestehend aus verschiedenen gerundeten Geröllen der Brandungszone eines Strandes und ein Skolithussandstein mit fossilen Wurmgängen. Der älteste Findling ist etwa 2 Milliarden Jahre alt, der größte wiegt rund 7 Tonnen.

Naturschutzgebiete

Schon zu DDR-Zeiten waren einige Flächen Usedoms zu Naturschutzgebieten (NSG) sowie Landschaftsschutzgebieten (LSG) erklärt worden, die nach und nach erweitert wurden. Im Dezember 1999 wurde die gesamte Insel einschließlich der zum Festland hin liegenden Gewässer sowie einem kleinen Streifen vom Festland im Bereich des Seebades Lubmin und der Stadt Lassan offiziell zum Naturpark Insel Usedom erklärt.

Naturschutzgebiete (NSG) auf Usedom:

- Naturschutzgebiet Peenemünder Haken, Struck und Ruden, das älteste NSG Usedoms – schon 1925 ausgewiesen

- Halbinsel Gnitz, seit 1994, 61 ha

- Wockninsee bei Ückeritz, seit 1967, 50 ha, teilweise verlandet

- Mümmelkensee, seit 1961, 6 ha, Moorsee zwischen Schmollensee und Ostseestrand

- Naturschutzgebiet Halbinsel Cosim am Balmer See, seit 1996, 85 ha

- Vogel-Inseln Böhmke und Werder im Balmer See, seit 1967, 118 ha

- Gothensee, seit 1967, mit 800 ha das größte NSG auf Usedom, mit Niedermoor Thurbruch

- Golm, seit 1976, 25 ha, höchster Berg Usedoms (69 m)

- Zerninsee, seit 1995, 365 ha, verlandeter See und Moor an der Grenze zu Polen

- Streckelsberg in Koserow, seit 1961, 34 ha, höchste Kliffranddüne der Insel (58 m)

- Naturschutzgebiet Mellenthiner Os, seit 1995, 65 ha, eiszeitlicher Wallberg und Moor, slawische Wallburg

- Kleiner Krebssee, seit 1996, 45 ha, zwischen Schmollensee und Gothensee

Klima

Usedom ist die sonnenreichste Region Deutschlands. Der Ort Zinnowitz verzeichnet mit einer durchschnittlichen jährlichen Sonnenscheindauer von 1917 Stunden die meisten Sonnenstunden aller Messstellen des Deutschen Wetterdienstes.[6] Der Mittelwert in Deutschland liegt bei 1550 Stunden Sonnenschein pro Jahr.[7]

Der Jahresniederschlag in Zinnowitz liegt mit 560 mm im unteren Drittel der Messstellen des Deutschen Wetterdienstes. Nur 13 % zeigen niedrigere Werte an. Der trockenste Monat ist der Februar; am meisten regnet es im Juli. Im niederschlagreichsten Monat fällt ca. 2,1 Mal mehr Regen als im trockensten. Die jahreszeitlichen Niederschlagsschwankungen liegen im unteren Drittel. In nur 15 % aller Orte schwankt der monatliche Niederschlag weniger.

Geschichte

Name der Insel

Der Name „Uznoimia civitas“ wurde um 1125 von dem hier missionierenden Bischof Otto von Bamberg erstmals bezeugt, und er bezieht sich auf die gleichnamige Kleinstadt im Südwesten der Insel. Vielleicht liegt Uznoimia das slawische Wort znoj für umströmt zugrunde. Der Name wandelt sich zu Uznoimi, Uznoim (1175), Uznam, Uznom, Uzdem hin zum Usedum im Jahr 1420.[8] Regionale Sagen verballhornten den Namen in einer Art „Volksetymologie“ zum Ausruf „O so dumm!“.[9]

Frühgeschichte und Mittelalter

Vereinzelte archäologische Siedlungs-Funde datieren bis in das Mesolithikum zurück. Zahlreich sind die Funde aus dem Neolithikum, mehr als 500 bekannte Siedlungsplätze deuten auf eine rege Besiedlung der Insel hin. Bei Lütow auf der Halbinsel Gnitz befindet sich ein Großsteingrab. In der Bronzezeit profitierte Usedom von seiner Lage am Oderweg, der eine wichtige nordsüdliche Handelsroute vom Mittelmeer in den skandinavischen Raum war. Der Burgwall auf dem Golm ist das bedeutendste Bodendenkmal aus der Übergangszeit von der Jungbronzezeit zur Frühen Eisenzeit.[10] Als nördlichster Ort einer entlang der Oder gelegenen Gruppe von Befestigungsanlagen angesehen, wird er der Lausitzer Kultur zugeschrieben. Seit den 1970er Jahren wird in diesem Zeitraum für die Inseln Usedom und Wolin von einer eigenständigen Kultur ausgegangen, der Usedom-Wolliner Gruppe.[11] Die Inselbewohner tauschten den im Altertum begehrten Bernstein, der noch heute an den Küsten Usedoms zu finden ist, gegen Gebrauchsgegenstände und Schmuck aus Bronze ein, wie viele archäologische Funde belegen. So wurde im Jahr 1975 nahe Ückeritz bei Grabungsarbeiten eine aus 110 Einzelteilen bestehende Ausschmückung eines Pferdegespanns gefunden, die mit dem bronzezeitlichen Sonnenkult in Verbindung gebracht wird. In der Zeit der Völkerwanderung wichen die germanischen Stämme der Odermündung einer wendisch-slawischen Besiedelung, aus der die meisten Ortsnamen auf der Insel stammen, und die im lokalen Brauchtum nachwirkt. In der wendischen Epoche war die Insel bereits dicht und wohlorganisiert besiedelt. Bauliche Relikte aus jener Zeit sind zum Beispiel die Burgwälle bei Neppermin, Mellenthin und Stolpe.[12]

Seit dem 10. Jahrhundert gab es beim späteren Ort Usedom eine slawische Burgsiedlung. Die „Urbs Osna“ wurde um 1115/1119 von den Dänen zerstört. „Urbs Osna“ wird im Zusammenhang mit der Eroberung des Landstriches durch den ersten Herzog von Pommern, Wartislaw I. und mit der von ihm veranlassten Missionierung durch Bischof Otto von Bamberg erwähnt. Letzterer ließ am Pfingstsonntag des Jahres 1128 die wendischen Großen auf dem Burgwall zusammenkommen und bekehrte diese zum Christentum, das somit auf Usedom Einzug hielt.[13] An die Übernahme des Christentums durch die Slawen der Insel und des angrenzenden vorpommerschen Festlandes erinnert ein 1928 auf dem Burgwall von Usedom errichtetes Kreuz.

Die Burg wurde um 1159 wieder aufgebaut, und zugleich entstand ein planmäßig angelegter Ort mit einem Markt. Bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts war der Ort eine der Lieblingsresidenzen der Herzöge von Pommern. Danach verlor er diese Bedeutung zugunsten von Wolgast und Stettin. In der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts begann nach jahrzehntelangen Kämpfen zwischen den slawischen Einwohnern und den Dänen die Einwanderung deutscher Siedler. Dadurch wurde die Insel dem deutschen Kulturraum angeschlossen. Es entstanden neue Dörfer mit Hufenverfassung und Dreifelderwirtschaft. Adlige deutscher und slawischer Herkunft ließen sich zu Lehnsrecht nieder. An der Stelle der slawischen Großsiedlung Usedom entstand die deutsche Stadt Usedom, die 1298 lübisches Stadtrecht erhielt. Ein wichtiger Träger der neuen Kultur war die Kirche, allen voran das um 1155 in der Nähe von Usedom gegründete Prämonstratenserkloster (Kloster Grobe), das 1308 nach Pudagla verlegt wurde. Dem Kloster Grobe gelang es während des Mittelalters beträchtliche Teile der Insel in seinen Besitz zu bringen. Es wurde während der Reformation dem Herzogtum Pommern 1535 eingegliedert und in ein herzogliches Amt umgewandelt.

17. bis 18. Jahrhundert

Nach dem Dreißigjährigen Krieg fiel Usedom zusammen mit dem übrigen Vorpommern und dem gesamten Odermündungsgebiet einschließlich der Nachbarinsel Wollin an Schweden und wurde Teil von Schwedisch-Pommern. Der schwedische König herrschte dort jedoch nur als Herzog von Pommern, und das Gebiet blieb Teil des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation. Zwischen 1648 und 1720 war die Insel Usedom mehrfach Schauplatz kriegerischer Auseinandersetzungen zwischen Brandenburg-Preußen und Schweden. Im Ergebnis des Großen Nordischen Krieges (1700–1721) kam die bereits seit 1713 zusammen mit anderen vorpommerschen Gebieten unter preußischem Sequester stehende Insel endgültig an Preußen.

Wirtschaftspolitische Bestrebungen der preußischen Krone führten in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts zum Ausbau der bisher nur schwer passierbaren Swine und 1764 an deren Mündung zur Gründung von Swinemünde. Der neue Schifffahrtsweg machte die Zufahrt nach Stettin von der noch von Schweden kontrollierten alten Route über den Peenestrom an Wolgast vorbei unabhängig.

19. Jahrhundert

Bei den preußischen Verwaltungsreformen wurde 1818 aus den beiden Inseln Usedom und Wollin der Landkreis Usedom-Wollin mit Swinemünde Kreisstadt gebildet. 1824 beziehungsweise 1825 begann der Badebetrieb in den Orten Swinemünde und Heringsdorf, denen bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts Koserow, Zinnowitz und Ahlbeck folgten. Die große Zeit der Seebäder, die Usedom überregional bekannt machten, begann erst nach der Reichsgründung 1919. Durch den Bau der Kaiserfahrt in der Swinemündung wurde das Dorf Kaseburg zur Insel zwischen dem Kanal und der Swine.

Der ansteigende Badetourismus vor allem aus dem relativ nahen Berlin veranlasste den Bau der von der Bahnlinie Berlin–Prenzlau–Stralsund bei Ducherow abzweigenden Bahnstrecke Ducherow–Heringsdorf–Wolgaster Fähre. Davon ist bis Swinemünde außer dem gleislosen Bahndamm und einigen Bahnhofsgebäuden nur noch die eindrucksvolle Ruine der stählernen Hubbrücke Karnin erhalten.

20. Jahrhundert

In der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg führte Antisemitismus dazu, dass das Ostseebad Zinnowitz sich als „judenfreies Bad“ verstand, so dass bereits 1928 in einem Reiseführer jüdische Gäste vor dem Besuch von Zinnowitz gewarnt wurden. Nach der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten wurden jüdische Urlauber schließlich vollständig von den Stränden der Insel verdrängt.[14]

Im Zweiten Weltkrieg befanden sich in Peenemünde die Heeresversuchsanstalt Peenemünde, ein Testgelände für Raketen, die Erprobungsstelle der Luftwaffe Peenemünde-West und in Swinemünde ein Marinestützpunkt. Diesen Anlagen galten die Luftangriffe der Royal Air Force und der United States Army Air Forces der Jahre 1943 bis 1945, wobei der Angriff auf Swinemünde in den Mittagsstunden des 12. März 1945 zu vielen Toten vor allem unter den sich dort stauenden Flüchtlingen aus dem Osten führte. Die Toten wurden in Massengräbern auf der Erhebung Golm bei Kamminke, direkt an der heutigen Grenze, beigesetzt. Dort befindet sich heute eine Gedenkstätte. Im Jahr 2005 eröffnete der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge dort auch eine internationale Jugendbegegnungsstätte.

Auf der Potsdamer Konferenz wurde mit der Festlegung der deutsch-polnischen Grenze die Unterstellung Swinemündes unter polnische Verwaltung beschlossen. Die offizielle Übergabe durch den Landrat des Kreises Usedom-Wollin – ab da nur noch Kreis Usedom – erfolgte am 6. Oktober 1945 im Beisein von Vertretern der sowjetischen Besatzungsmacht. 1950 erkannte die DDR im Görlitzer Abkommen (1990 auch das wiedervereinigte Deutschland) die neue Grenze an.

Von 1945 bis 1952 bestand der bei Deutschland verbliebene Teil der Insel in administrativer Hinsicht als Kreis Usedom in der Sowjetischen Besatzungszone weiter. Sitz der Kreisverwaltung war vom Oktober 1945 bis März 1946 Bansin, danach Ahlbeck, wohin bereits im Oktober 1945 die vorher in Swinemünde ansässige sowjetische Kreiskommandantur verlegt worden war. Mit der Verwaltungsreform vom Sommer 1952 entstand aus dem Kreis Usedom und Teilen des angrenzenden Festlandes, die vorher zum Kreis Greifswald gehört hatten, der neue Kreis Wolgast mit Sitz der Kreisverwaltung in der gleichnamigen Stadt. 1994 wurde dieser Kreis mit den Kreisen Anklam und Greifswald zum Landkreis Ostvorpommern zusammengeschlossen, dessen Sitz die Stadt Anklam war. Seit der Kreisgebietsreform 2011 gehört die Insel zum Landkreis Vorpommern-Greifswald.

Der Fremdenverkehr blieb nach dem Zweiten Weltkrieg neben Landwirtschaft und Fischerei wichtigster Wirtschaftszweig. 1953 wurden die meisten privaten Hotels und Pensionen in der „Aktion Rose“ beschlagnahmt beziehungsweise enteignet. Volkseigene Betriebe aus der ganzen DDR, der Feriendienst des FDGB und staatliche Institutionen übernahmen die Einrichtungen.

Viele Inselbewohner fanden als Pendler Arbeit in Wolgast auf der Peene-Werft, die in der Zeit der DDR hauptsächlich Rüstungsaufträge erledigte. Daneben war das Militär ein wichtiger Arbeitgeber. Im Norden der Insel übernahm die NVA von der Roten Armee die alten Militäranlagen in Peenemünde und Karlshagen, die zu einem Marine- und Luftwaffenstützpunkt wurden. Einheiten der NVA gab es auch in Pudagla. Einheiten der Roten Armee waren in Garz stationiert, wo es von 1988 bis 1990 auch ein Fliegerausbildungsgeschwader der NVA gab. Nach 1990 wurden alle Armeestandorte aufgelöst. Zu den kleineren Wirtschaftszweigen gehörte die Erdölförderung in Lütow.

Hauptwirtschaftsfaktor seit 1990 ist der Tourismus, wobei insbesondere in alten Badeorten mit Reminiszenzen an die Vergangenheit vor 1933 Werbung gemacht wird, zum Beispiel mit den Kaiserbädern als Bezeichnung für Ahlbeck, Bansin und Heringsdorf.

Tourismus

Mit den Ostseebädern Karlshagen, Trassenheide, Zinnowitz, Zempin, Koserow, Kölpinsee, Ückeritz und den drei Kaiserbädern (Heringsdorf, Bansin und Ahlbeck) auf deutscher Seite sowie Swinemünde (poln. Świnoujście) in Polen besitzt die Insel eine große Bedeutung für den Fremdenverkehr beider Länder. Neben den Sandstränden an der Ostsee lockt vor allem auch die Bäderarchitektur viele Besucher an die Küste. In den zuvor genannten Orten befinden sich Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen und Campingplätze.

Hinzu kommen Freizeiteinrichtungen wie Meerwasserbäder, eine Schmetterlingsfarm (Trassenheide), Bauernhöfe und Handwerksbetriebe (Strandkorbmanufaktur Heringsdorf), Kletterparks, Museen sowie etliche Kultur- und Kinderangebote.

Anziehungspunkte für den Fremdenverkehr sind neben den Bernsteinbädern, Kaiserbädern und den anderen Badeorten an der Ostsee die auf der Insel gelegenen Binnenseen (Süßwasserseen) wie Schmollensee, Gothensee oder Wolgastsee.

Im Hinterland befinden sich die Kleinstadt Usedom, Dörfer mit Schlössern (Mellenthin, Schloss Stolpe), reetgedeckten Häusern, Salzhütten und Windmühlen (Benz, Pudagla, Trassenheide, Kamminke), die alte Hubbrücke Karnin, die Halbinseln Lieper Winkel und Gnitz, die das Achterwasser einrahmen, sowie Peenemünde – siehe auch dort. Beliebt sind Fahrradtouren auf der Insel, sowohl im Hinterland (entlang des Achterwassers) als auch an der Küste.

Die Insel ist darum bemüht, den Tourismus der Vor- und Nachsaison mit Unterstützung von EU-Fördermitteln aus dem ELER-Programm zu beleben.

Der größte Arbeitgeber der Insel Usedom ist die Hotelgruppe Seetel.[15]

Verkehr

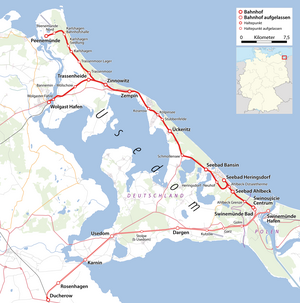

mit Stichstrecke nach Peenemünde

Bahn

Usedom ist über die Bahnstrecke Züssow–Wolgast Hafen, die Peenebrücke Wolgast und die zwischen Wolgaster Fähre und Swinemünde erhaltene beziehungsweise wieder aufgebaute Bahnstrecke Ducherow–Heringsdorf–Wolgaster Fähre an die Hauptbahn Berlin–Stralsund angeschlossen. Der Bahnbetrieb wird von Usedomer Bäderbahn vorgenommen. Sie fährt seit September 2008 grenzüberschreitend bis in das Zentrum von Swinemünde. Von Zinnowitz zweigt eine Stichbahn über eine ehemalige Werkbahnstrecke nach Peenemünde ab.

Bus

Den öffentlichen Personennahverkehr auf der Straße betreibt im deutschen Teil die OstseeBus GmbH. Über zwei Grenzübergänge bei Ahlbeck und Garz bestehen Verbindungen ins polnische Swinemünde.

Straße

Auf der Straße ist der deutsche Teil der Insel im Nordwesten auf der Bundesstraße 111 von der Anschlussstelle Gützkow der Bundesautobahn 20 aus über die Peenebrücke Wolgast erreichbar. Im Südwesten erfolgt die Zufahrt auf der Bundesstraße 110 von der Anschlussstelle Jarmen der BAB 20 aus über die Zecheriner Brücke. Beide Brücken sind Klappbrücken. Die Bundesstraßen fungieren auch im Binnenverkehr der Insel als Hauptverkehrsachsen. Der polnische Teil Usedoms ist auf der Straße von Polen aus nur über die Insel Wolin und nur über eine Autofähre erreichbar.

Flugverkehr

Bei der Ortschaft Garz nahe der polnischen Grenze befindet sich der Flughafen Heringsdorf, auf dem Flugzeuge bis zur Größe eines Airbus A320 landen können.

Zum Flugangebot zählen innerdeutsche Linienflüge, Charterflüge zu ausländischen Zielen für Urlauber und Geschäftsreisende sowie Rundflüge in der Region. Ab Mai 2014 werden u.a. Flüge von und nach Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart, Dortmund, Köln/Bonn, München, Warschau, Wien, Zürich und Bern angeboten.

Schiff

Von den Seebrücken Bansin, Heringsdorf und Ahlbeck aus fahren Seebäderschiffe bis nach Swinemünde und Misdroy in Polen. Die Fahrten werden durch die Adler-Schiffe durchgeführt.

Siehe auch

Literatur

- Wilhelm Ferdinand Gadebusch: Chronik der Insel Usedom. Dietze, Anklam 1863, online.

- Gösta Hoffmann, Reinhard Lampe: Die Insel Usedom – Spätpleistozäne und holozäne Landschaftsentwicklung. In: Reinhard Lampe, Sebastian Lorenz (Hrsg.): Eiszeitlandschaften in Mecklenburg-Vorpommern. Verlag Geozon Science Media, 2010, ISBN 3-941971-05-0, S. 92 ff.

- Rainer Höll: Zauberhaftes Usedom mit Greifswald und Stettiner Haff. nordlicht verlag, Ostseebad Karlshagen 2012, ISBN 978-3-9809640-5-0.

- Bernfried Lichtnau: Usedom. Streifzüge durch die Geschichte, Architektur und Kunst der Insel. Dietrich, Peenemünde 1996, ISBN 3-930066-28-9.

- Erwin Rosenthal: Usedom und Wollin. Zwei Schwesterinseln in der Pommerschen Bucht. Demmler-Verlag, Ribnitz-Damgarten 2013, ISBN 978-3-944102-02-3.

- Dirk Schleinert: Die Geschichte der Insel Usedom. Hinstorff Verlag, Rostock 2005, ISBN 3-356-01081-6.

- Hans Christof Wächter, Heinz Teufel: Usedom. Eine Bilderreise, Ellert & Richter Verlag 1991, ISBN 3-89234-277-6.

Weblinks

Wikivoyage: Usedom – Reiseführer

- Offizielle touristische Informationsseite der Insel Usedom (Usedom Tourismus GmbH)

Einzelnachweise

- ↑ 1,0 1,1 Tourismusverband Insel Usedom

- ↑ Usedoms Europapromenade: Insel eröffnet grenzüberschreitende, klimaneutrale längste Strandpromenade Europas

- ↑ Usedom Tourismus GmbH

- ↑ Hans Christof Wächter, Heinz Teufel: Usedom, Ellert & Richter Verlag 1991, ISBN 3-89234-277-6, S.19.

- ↑ Gösta Hoffmann, Reinhard Lampe: Die Insel Usedom – Spätpleistozäne und holozäne Landschaftsentwicklung, in: Reinhard Lampe, Sebastian Lorenz (Hrsg.): Eiszeitlandschaften in Mecklenburg-Vorpommern, Verlag Geozon Science Media, 2010. ISBN 3-941971-05-0. S.93.

- ↑ Je mehr Wetter, desto besser | Deutschland entdecken | Deutsche Welle

- ↑ Zeitreihen des Deutschen Wetterdienstes, (Datenausgabe als XLS)

- ↑ Ernst Eichler und Werner Mühlmer: Die Namen der Städte in Mecklenburg-Vorpommern. Ingo Koch Verlag, Rostock 2002, ISBN 3-935319-23-1

- ↑ Der Name Usedom. In: Die Volkssagen von Pommern und Rügen. S. 171–172 (1840)

- ↑ Dirk Schleinert: Die Geschichte der Insel Usedom. Hinstorff, Rostock 2005, ISBN 3-356-01081-6, S. 12–13.

- ↑ Dirk Schleinert: Die Geschichte der Insel Usedom. Hinstorff, Rostock 2005, ISBN 3-356-01081-6, S. 13.

- ↑ Hans-Christof Wächter, Heinz Teufel: Usedom. Ellert und Richter, Hamburg 1991, ISBN 3-89234-277-6, S. 20.

- ↑ Hans-Christof Wächter, Heinz Teufel: Usedom. Ellert und Richter, Hamburg 1991, ISBN 3-89234-277-6, S. 20.

- ↑ Dirk Schleinert: Die Geschichte der Insel Usedom. Hinstorff Verlag, Rostock 2005, ISBN 3-356-01081-6, S. 132.

- ↑ Die 100 größten Arbeitgeber Mecklenburg-Vorpommerns 2012, NordLB, abgerufen am 22. Februar 2014

Ahrendsberg | Balmer Werder | Barther Oie | Baumwerder | Beuchel | Bock | Bullenriff | Böhmke | Brinkenberg | Dänholm (bei Kröslin) | Dänholm (bei Stralsund) | Fährinsel | Fehmarn | Gänsewerder | Görmitz | Greifswalder Oie | Großer Werder | Großer Wotig | Grot Deil | Heuwiese | Hiddensee | Kastenwerder | Kieler Ort | Kirr | Kleiner Rohrplan | Kleiner Werder | Kleiner Wotig | Kleine Werder | Kohlhof-Insel | Koos | Langenwerder | Liebes | Liebitz | Mährens | Öhe | Poel | Prosnitzer Werder | Riems | Riether Werder | Riffbrink | Ruden | Rügen | Tedingsinsel | Tollow | Ummanz | Urkevitz | Usedom | Vilm | Vogelinsel | Walfisch | Warder | Weidenschwanz | Werder | Wührens

| Dieser Artikel basiert ursprünglich auf dem Artikel Usedom aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. In der Wikipedia ist eine Liste der ursprünglichen Wikipedia-Autoren verfügbar. |