| Jewiki unterstützen. Jewiki, die größte Online-Enzyklopädie zum Judentum.

Helfen Sie Jewiki mit einer kleinen oder auch größeren Spende. Einmalig oder regelmäßig, damit die Zukunft von Jewiki gesichert bleibt ... Vielen Dank für Ihr Engagement! (→ Spendenkonten) |

How to read Jewiki in your desired language · Comment lire Jewiki dans votre langue préférée · Cómo leer Jewiki en su idioma preferido · בשפה הרצויה Jewiki כיצד לקרוא · Как читать Jewiki на предпочитаемом вами языке · كيف تقرأ Jewiki باللغة التي تريدها · Como ler o Jewiki na sua língua preferida |

Totenmaske

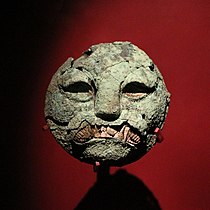

Europäische Totenmasken sind meist Gips- oder Wachsabdrücke vom Gesicht eines Verstorbenen. In außereuropäischen Kulturen (Ägypten, China, Mesoamerika) wurde manchmal das Gesicht eines hochrangigen Verstorbenen (Herrscher oder Priesterkönig) im Verlauf der Bestattungszeremonie mit einer kostbaren Stein- oder Metallmaske (Gold, Bronze) bedeckt, bei der die Ähnlichkeit zur lebenden Person keine oder nur eine untergeordnete Rolle spielte. Man müsste folglich zwischen neuzeitlichen „Porträt-“ oder „Erinnerungsmasken“, die aber auch nachbearbeitet und somit idealisiert werden konnten, aber niemals ins Grab mitgegeben wurden, und antiken „Begräbnismasken“, die in manchen Fällen auch realistische Züge haben konnten, unterscheiden.

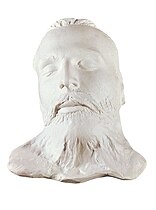

Herstellung einer europäischen Porträtmaske

Früher wurde dazu eine dünne Schicht Gips auf das Gesicht der Person aufgetragen und in den frischen Gips ein Faden eingelassen, senkrecht verlaufend über Stirn, Nase, Mund und Kinn. Dann kam eine weitere Gipsschicht hinzu, die eine feste Kappe bildete. Vor dem vollständigen Erstarren der Masse wurde der Faden an beiden Enden gleichzeitig herausgezogen. Damit hatte man eine Naht geschaffen, um die Larve problemlos, zweigeteilt, vom Gesicht zu entfernen. Die Hälften wurden dann wieder zusammengefügt und kleine Abplatzer in dem Negativ repariert. Anschließend wurde diese wieder mit Gips ausgegossen und die Kappe (das Negativ) vorsichtig heruntergeschlagen. Daher redet man bei diesem Verfahren von einer sogenannten verlorenen Form. Vom Positiv wurde dann eine Stückform erstellt, die zur Herstellung weiterer Kopien herangezogen werden konnte (ein Indiz für eine Kopie, wie man es an einigen älteren Maskenkopien sehen kann: ein grobes Netz von Gussnähten zieht sich über die Maske).

Heutzutage werden Silikonmischungen oder ein spezielles Alginat zum Abgießen benutzt, da sie sich in der Abbildung kleinster Hautfeinheiten besser bewährt haben.

Geschichte

Viele Totenmasken bestanden in der Antike und im Alten Ägypten aus Gold, wobei die ägyptischen Masken keine Totenmasken im engeren Sinne sind, da sie frei gestaltet und nicht wie oben beschrieben auf dem Gesicht des Toten gearbeitet wurden. Zu den bekanntesten ägyptischen Masken zählt die Totenmaske des Tutanchamun. Eine weitere bekannte Maske eines Verstorbenen ist die Goldmaske des Agamemnon. Die Tradition gemalter oder plastisch geformter Totenbildnisse hielt sich lange: Polybios berichtet im 2. Jahrhundert v. Chr. von Prunkbegräbnissen:

- „Wenn sie nun begraben und die üblichen Gebräuche vollendet haben, stellen sie das Bild des Verstorbenen in den sichtbarsten Raum ihres Hauses in hölzernen Kapellchen auf. Es ist ein ausgezeichnetes, ähnliches, plastisch und malerisch ausgearbeitetes Porträt. Diese Bilder öffnen und schmücken sie ehrerbietig an den öffentlichen Festen, und wenn ein angesehener Familienangehöriger stirbt, so bringen sie sie in den Leichenzug, in dem sie sie Leuten anlegen, die an Größe und sonstigem Äußeren dem Betreffenden möglichst ähnlich sind.“ (Historia universalis VI, Kapitel 53)

Plinius der Ältere erwähnt in der Historia naturalis XXXV erstmals Gipsabgüsse von Gesichtern von Verstorbenen als eine Erfindung des Lysistratos, einem Bruder des Lysipp; der Abdruck wurde vom Gesicht mit Gips abgenommen, danach wurden die gewonnenen Gipsformen mit Wachs ausgegossen und überarbeitet. Derartige Masken erfreuten sich insbesondere während der Klassik großer Beliebtheit, da man sich auf diese Weise an die verstorbenen Ahnen oder andere Persönlichkeiten besser erinnern konnte. Derartige Masken waren folglich nicht als Grabbeigaben gedacht.

In der Spätantike verlor sich diese Tradition und wurde erst im ausgehenden Mittelalter bzw. in der Renaissance wiederaufgenommen. Bernhardin von Siena († 1444) war einer der ersten, von dessen Antlitz eine Totenmaske als Vorbild für ein Terracotta-Porträt abgenommen wurde.

Unbearbeitete Totenmasken können auf den unvorbereiteten Betrachter durch den Anblick des eingefallenen Gesichts (wie z. B. bei der Totenmaske Friedrichs des Großen) abschreckend wirken. Deshalb wurden in der Renaissance viele Totenmasken nachträglich bearbeitet, so dass sie keine unverfälschten Aufschlüsse über das tatsächliche Aussehen des Verstorbenen geben können. Hauptsächlich dienten sie in allen Zeiten dazu, aus den Masken Bildnisse oder Büsten herzustellen.

Erst im 19. Jahrhundert erkannte man ihren Eigenwert und ihre Bedeutung für die Kunst. Deshalb wurden von vielen bedeutenden Persönlichkeiten Totenmasken oder auch Lebendmasken (Gesichtsmasken) abgenommen.[1] Im heutigen Bestattungswesen zählt die Herstellung von Totenmasken von Verstorbenen zu den Aufgabengebieten der Thanatopraxie.

Die Totenmaske des Malers Max Liebermann († 1935) gehört zu den ungewöhnlichsten Abformungen. Auf Wunsch der Witwe hatte der Bildhauer Arno Breker den gesamten Kopf in höchster Perfektion abgeformt. Ein Bronzeabguss gehörte nach 1945 zur Sammlung der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Er wird zeitweise im Jüdischen Museum Berlin ausgestellt. Ein Exemplar befindet sich im Museum Arno Breker.[2]

Beispiele

- europäische Totenmasken der Neuzeit (Porträt- oder Erinnerungsmasken)

Oliver Cromwell

(† 1658)Blaise Pascal († 1662)

Gustav III. von Schweden († 1792)

Napoleon Bonaparte († 1821)

Maximilian I. (Mexiko) († 1867)

Adalbert Stifter

(† 1868)Egon Schiele († 1918)

- antike europäische und außereuropäische Totenmasken (Begräbnismasken)

sogenannte Goldmaske des Agamemnon aus Mykene

(16. Jh. v. Chr.)Tutenchamun († 1323 v. Chr.)

Sipán (um 500 n. Chr.)

mixtekische Totenmaske aus dünnen Jadeplättchen vom Monte Alban (7. Jh.)

Jade-Maske der Maya (8. Jh.)

Mongolische Begräbnismaske, Liao-Dynastie (10. Jh.)

Sonstiges

Bei manchen Personen wurde ein Gesichtsabguss bereits zu Lebzeiten angefertigt (z. B. Abraham Lincoln).

Siehe auch

Literatur

- Ernst Benkard: Das ewige Antlitz. Eine Sammlung von Totenmasken. Frankfurter Verl.-Anst., Berlin 1927.

- Michael Hertl: Totenmasken. Was vom Leben und Sterben bleibt. Thorbecke, Stuttgart 2002, ISBN 3-7995-0099-5.

- Urte Krass: Black Box Heiligenkult. Die Totenmaske als doppelte Schnittstelle. In: Katharina Hoins, Thomas Kühn, Johannes Mücke (Hrsg.): Schnittstellen. Die Gegenwart des Abwesenden (= Schriftenreihe der Isa Lohmann-Siems Stiftung. Bd. 7). Reimer, Berlin 2014, ISBN 978-3-496-02862-8, S. 150–171.

- Claudia Schmölders: Die Totenmaske. Zum Reliquiar der Physiognomik. In: Jan Assmann, Rolf Trauzettel (Hrsg.): Tod, Jenseits und Identität. Perspektiven einer kulturwissenschaftlichen Thanatologie. Alber, Freiburg/München 2002, ISBN 3-495-47931-7, S. 173–193.

- Caroline Welsh: Zur Kulturgeschichte der Totenmaske. In: Jonas Maatsch, Christoph Schmälzle (Hrsg.): Schillers Schädel. Physiognomie einer fixen Idee (= Begleitband zur Ausstellung "Schillers Schädel – Physiognomie einer fixen Idee", Schiller-Museum, Weimar, 24. September 2009 bis 31. Januar 2010). Wallstein, Göttingen 2009, ISBN 978-3-8353-0575-5, S. 68–72.

Weblinks

- Virtual Museum of Death Mask (englisch)

- Laurence Hutton Collection of Life and Death Masks (englisch)

- Totenmasken im Archiv der Akademie der Künste, Berlin

- Geschichte und Aspekte der Totenmasken

- Totenmasken und Steinmasken aus Mexiko

Einzelnachweise

- ↑ s. hierzu: Elmar Worgull: Franz Schuberts Gesichtsmaske und ihre Vorbildfunktion in Zeichnungen Moritz von Schwinds. In: Elmar Worgull: Franz Schubert in Bilddokumenten seiner Freunde und Zeitgenossen. Kunsthistorische Betrachtungen zur Schubert-Ikonographie. Wernersche Verlagsgesellschaft, Worms 2018, ISBN 978-3-88462-388-6. S. 55–79.

- ↑ Foto der Totenmaske Liebermanns von Arno Breker

| Dieser Artikel basiert ursprünglich auf dem Artikel Totenmaske aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. In der Wikipedia ist eine Liste der ursprünglichen Wikipedia-Autoren verfügbar. |