| Jewiki unterstützen. Jewiki, die größte Online-Enzyklopädie zum Judentum.

Helfen Sie Jewiki mit einer kleinen oder auch größeren Spende. Einmalig oder regelmäßig, damit die Zukunft von Jewiki gesichert bleibt ... Vielen Dank für Ihr Engagement! (→ Spendenkonten) |

How to read Jewiki in your desired language · Comment lire Jewiki dans votre langue préférée · Cómo leer Jewiki en su idioma preferido · בשפה הרצויה Jewiki כיצד לקרוא · Как читать Jewiki на предпочитаемом вами языке · كيف تقرأ Jewiki باللغة التي تريدها · Como ler o Jewiki na sua língua preferida |

Nobelpreis

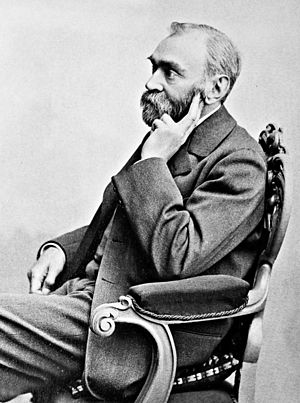

Der Nobelpreis [noˈbɛl-] wurde von dem schwedischen Erfinder und Industriellen Alfred Nobel gestiftet. In seinem Testament legte er fest, dass mit seinem Vermögen eine Stiftung gegründet werden sollte, deren Zinsen „als Preis denen zugeteilt werden, die im verflossenen Jahr der Menschheit den größten Nutzen geleistet haben“. Das Geld sollte zu fünf gleichen Teilen auf die Gebiete Physik, Chemie, Physiologie oder Medizin, Literatur und für Friedensbemühungen verteilt werden. Die Nobelstiftung wurde am 29. Juni 1900, vier Jahre nach dem Tod Alfred Nobels, gegründet, die ersten Preise dann 1901 verliehen. Der Nobelpreis gilt heute als die höchste Auszeichnung in den berücksichtigten Disziplinen und wird jedes Jahr an Nobels Todestag, dem 10. Dezember, verliehen. Der Friedensnobelpreis wird in Oslo verliehen, alle anderen Preise vom schwedischen König in Stockholm.

Seit 1969 gibt es mit dem Preis für Wirtschaftswissenschaften der schwedischen Reichsbank im Gedenken an Alfred Nobel eine Auszeichnung, die häufig als Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften bezeichnet wird. Der Preis wird zusammen mit den Nobelpreisen verliehen, unterliegt denselben Vergabekriterien und ist mit der gleichen Summe dotiert, die allerdings nicht aus den Zinsen von Nobels Vermögen, sondern durch die schwedische Reichsbank finanziert wird.

Preiskategorien

| Kategorie | Vergabekriterium und vergebende Institution |

|---|---|

| Nobelpreis für Physik | Vergeben von der Königlich-Schwedischen Akademie der Wissenschaften an „denjenigen, der auf dem Gebiet der Physik die bedeutendste Entdeckung oder Erfindung gemacht hat“. |

| Nobelpreis für Chemie | Vergeben von der Königlich-Schwedischen Akademie der Wissenschaften an „denjenigen, der die wichtigste chemische Entdeckung oder Verbesserung gemacht hat“. |

| Nobelpreis für Physiologie oder Medizin | Vergeben von der Nobelversammlung des Karolinska-Instituts an „denjenigen, der die wichtigste Entdeckung in der Domäne der Physiologie oder Medizin gemacht hat“. |

| Nobelpreis für Literatur | Vergeben von der Schwedischen Akademie an „denjenigen, der in der Literatur das Herausragendste in idealistischer Richtung produziert hat“. |

| Friedensnobelpreis | Vergeben vom fünfköpfigen norwegischen Nobelkomitee, das vom norwegischen Parlament gewählt wird, „an denjenigen, der am meisten oder am besten auf die Verbrüderung der Völker und die Abschaffung oder Verminderung stehender Heere sowie das Abhalten oder die Förderung von Friedenskongressen hingewirkt hat“. |

| Preis für Wirtschaftswissenschaften der schwedischen Reichsbank im Gedenken an Alfred Nobel | Der Preis für Wirtschaftswissenschaften der schwedischen Reichsbank im Gedenken an Alfred Nobel wird oft als Wirtschaftsnobelpreis bezeichnet, geht aber nicht auf das Testament Nobels zurück. Er wurde 1968 von der Schwedischen Reichsbank anlässlich deren 300-jährigen Bestehens gestiftet. Er wird von der Königlich-Schwedischen Akademie der Wissenschaften nach denselben Prinzipien wie die Nobelpreise vergeben und auch in derselben Zeremonie übergeben. Strittig ist allerdings, ob die Auszeichnung zu Recht im Einklang mit den übrigen Nobelpreisen genannt wird. |

Alfred Nobels Testament

Alfred Nobel schrieb mehrere Testamente, das letzte am 27. November 1895, das er im Schwedisch-Norwegischen Club in Paris unterzeichnete.

Darin lässt er zahlreichen Verwandten und anderen Menschen seines Umfelds Zuwendungen aus seinem 31 Millionen schwedischen Kronen umfassenden Vermögen zukommen, beispielsweise als lebenslange Rente. Für den verbleibenden Rest seines Vermögens, ungefähr 94 % des gesamten Wertes, verfügte er die Einrichtung eines Preises für die Kategorien Physik, Chemie, Physiologie oder Medizin und Literatur. Außerdem sollte alljährlich jemand ausgezeichnet werden, der sich besonders für die Verbrüderung der Völker, die Abschaffung oder Reduzierung von Armeen sowie den Frieden eingesetzt hat.

Motivation und Inspiration zur Stiftung des Preises

Das Testament selbst erklärt nicht, wieso Alfred Nobel die Einrichtung eines solchen Preises wünschte. Auch sonst sind keine unmittelbaren Äußerungen von ihm zu dem Preis überliefert. Jedoch sagte er einmal

„Ich bin besonders der Ansicht, dass große ererbte Vermögen ein Unglück sind, die das Menschengeschlecht nur in Apathie führen.“

Der Entschluss, das Geld zu verschenken, war über einen längeren Zeitraum gereift.

Oft wird behauptet, Alfred Nobel habe den Preis aufgrund eines schlechten Gewissens gestiftet, weil seine Erfindungen für den Krieg genutzt wurden und er Eigner von Rüstungsunternehmen war. Dagegen spricht allerdings, dass mit Ausnahme des Ballistit keine von Nobels Entwicklungen zu seinen Lebzeiten im Krieg verwendet wurden. Gegenüber Bertha von Suttner äußerte er sogar

„Vielleicht werden meine Fabriken die Kriege schneller beenden als deine Friedenskongresse, denn wenn sich zwei gleich starke Armeen gegenseitig in einer Sekunde vernichten können, werden alle zivilisierten Nationen davor zurückschrecken und ihre Truppen auflösen.“

Diese Position vertrat er noch mehrfach. Allerdings waren von Suttners Versuche, ihn für die Friedensarbeit zu gewinnen, insofern erfolgreich, als dass er Mitglied im österreichischen Friedensverband wurde und Geld für Friedenszwecke spendete. Er stellte sogar für einige Jahre den türkischen Diplomaten Aristarchi Bey als Assistenten ein, der ihn zu Friedensfragen informieren sollte. Daher ist es nicht überraschend, dass er einen Teil des Preises Friedensbemühungen zukommen lassen wollte.[1]

Auszug aus dem Testament

Der schwedische Originaltext mit Übersetzung des entscheidenden Ausschnitts des Testaments lautet:

Dies ist die einzige Äußerung von Nobel selbst über den Preis. Weder über seine Motivation, den Preis zu stiften, noch über die vielen organisatorischen Details, die zur Preisvergabe nötig sind, ist etwas überliefert.

Daher blieb die Ausgestaltung des Preises zu großen Teilen den Nachlassverwaltern, heute in Form der Nobelstiftung, überlassen.

Reaktionen

Zu Beginn war der Entschluss Alfred Nobels keineswegs unumstritten. Seine Verwandtschaft stellte das Testament in Frage, und auch die Öffentlichkeit kritisierte die Idee des Preises. Auch von Seiten des damaligen Königs Oskar II. kam Kritik. Zum Einen war er der Ansicht, dass man eine solche große Geldmenge nicht an Ausländer abgeben sollte, so dass ihm die ausdrückliche Vorschrift, Skandinavier nicht zu bevorzugen, nicht gefiel. Zum Anderen war die Vergabe des Friedenspreises durch eine norwegische Institution allgemein ein sensibles Thema, da sich die spätere Auflösung der schwedisch-norwegischen Union schon abzeichnete.

Das Testament wurde am 5. Juni 1898 von den Erben Nobels anerkannt, wodurch die Gründung der Nobelstiftung im Jahr 1900 möglich wurde.

Wahl der Kategorien

Ein weiterer Aspekt des Testaments ist, dass weder bekannt ist, warum Nobel sich auf die genannten fünf Kategorien festgelegt hat, noch, warum er andere nicht als preiswürdig erachtete.

So gibt es keinen Nobelpreis für Mathematik (siehe dazu auch den Abschnitt Vergleichbare Preise). Über die Gründe kann nur spekuliert werden. Als mögliche Ursache wurde gesehen, dass der Praktiker Nobel diese „Hilfswissenschaft“ nie besonders leiden konnte; sie gehörte für ihn vermutlich nicht zu den Kategorien, die die Menschheit voranbringen. Eine Anekdote besagt, dass Alfred Nobel einst von seiner Verehrten zugunsten eines Mathematikprofessors – es ist teilweise von Magnus Gösta Mittag-Leffler die Rede – zurückgewiesen wurde und Nobel in Verbitterung einen geplanten Preis für Mathematik nachträglich aus dem Testament strich. Historisch belegt ist das allerdings nicht. Ähnlich ist es mit der Behauptung, dass Alfred Nobel angeblich von seiner Frau mit einem Mathematiker betrogen wurde. Dies kann jedoch schon alleine deswegen nicht sein, da er nie verheiratet war.[2] Ein späteres Angebot des Nobelkomitees auf Einrichtung eines Nobelpreises für Mathematik ist von führenden Mathematikern abgelehnt worden, wohl um die Konkurrenz unter den Wissenschaftlern nicht zusätzlich zu steigern.

Auch den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften gibt es eigentlich nicht, auch wenn der Preis für Wirtschaftswissenschaften der schwedischen Reichsbank im Gedenken an Alfred Nobel meist als solcher bezeichnet wird. Nobel war als Naturwissenschaftler kein Freund der „weichen Geisteswissenschaften“. Stattdessen konzentrierte er sich mit den Preisen für Medizin, Chemie und Physik auf Fachgebiete, deren Leistungen objektivierbar sind. Seine Abneigung gegen die Wirtschaftswissenschaften zeigt sich in einem Brief, den vier Urenkel seines Bruders Ludvig 2001 veröffentlichten. Darin schreibt er: „Ich habe keine Wirtschafts-Ausbildung und hasse sie von Herzen.“ Entsprechend drängten Nobels Nachfahren die Schwedische Akademie der Wissenschaften, den erst 1968 nachträglich von der schwedischen Nationalbank gestifteten „Preis der schwedischen Zentralbank für Wirtschaftswissenschaften zum Andenken an Alfred Nobel“ separat von den Nobelpreisen zu behandeln, bis heute ohne Erfolg.

Sein Engagement für Literatur und Frieden, beides Gebiete abseits der exakten Wissenschaften, geht vermutlich auf eine Anregung seiner langjährigen Brieffreundin, Friedensaktivistin und Pazifistin Bertha von Suttner zurück.[3]

Zweiter Vergabeort Oslo

Es ist nicht bekannt, welche Gründe den Schweden Alfred Nobel dazu bewogen haben, einem Komitee des norwegischen Parlaments (Storting) die Aufgabe der Auswahl des Friedensnobelpreisträgers zuzuweisen. Norwegen und Schweden waren zur Zeit der Stiftung des Preises noch in einer Personalunion unter schwedischer Führung verbunden, und die Außenpolitik lag beim schwedischen Reichstag. Es wird vermutet, dass Nobel dem Storting eher die für die Auswahl notwendige Neutralität zugetraut hat. 1905 löste sich die Union auf, und Norwegen wurde ein selbstständiges Königreich.

Nobelstiftung

Als zentrale Institution für den Nobelpreis wurde von den Vollstreckern des Testaments, Rudolf Lilljequist und Nobels letzter Assistent Ragnar Sohlman, die Nobelstiftung eingerichtet. Die Gründung der Stiftung war nicht ohne Schwierigkeiten. So war das Testament in einigen Punkten unklar formuliert, was rechtliche Probleme mit sich brachte. Die Vorbereitungen für die Errichtung der Stiftung dauerten insgesamt fünf Jahre. Vor allem Sohlman oblag die Aufgabe, Firmenanteile und andere Besitztümer Nobels zu verkaufen. Nobel hatte zum Zeitpunkt seines Todes 355 Patente registriert. Er hatte 100 Fabriken in 20 Ländern aufgebaut. Das Vermögen der Stiftung betrug letztendlich 31 Millionen schwedische Kronen und wuchs bis 2006 auf 3,6 Milliarden Kronen an.[1]

Sie wird von sechs Direktoren geleitet und übernimmt insbesondere die Verwaltung des Nobelpreises und die Ausrichtung der Festivitäten. Weiterhin veranstaltet sie Symposien zu wissenschaftlichen Themen.

Die Statuten wurden bei der Errichtung der Stiftung am 29. Juni 1900 durch ein Dekret des Königs festgelegt. Sie dürfen zwar verändert werden, aber nur auf Vorschlag eines der Preisvergabekomitees oder eines Stiftungsvorstandsmitglieds. Bei der Abstimmung hat die Königliche Wissenschaftsakademie zwei Stimmen, die anderen Institutionen je eine Stimme.

Da das Testament Nobels nur wenige Details der Vergabeprozedur festlegt, sind die Statuten der Stiftung in vieler Hinsicht maßgeblich. Hier sind unter anderem die Geheimhaltungspflicht für 50 Jahre, die Beschränkung auf drei Preisträger je Kategorie sowie das Verbot der Vergabe an Verstorbene enthalten.

Anfang des Jahres 2008 betrug das Vermögen der Stiftung rund 3,4 Milliarden schwedische Kronen (etwa 315 Millionen Euro).[4] Nach Angaben des Direktors der Nobelstiftung, Michael Sohlman, in einem Radio-Interview, sei dies durch die Spekulationen bzw. durch die Finanzkrise 2008 erheblich geschrumpft. Anfang 2008 waren 64 Prozent des Vermögens hauptsächlich in amerikanische und europäische Aktien investiert. 20 Prozent lagen in festverzinslichen Papieren, zwölf Prozent gingen in Immobilien und Hedgefonds.[5]

Les Prix Nobel

Seit 1901 wird von der Nobelstiftung die Jahrbuchserie „Les Prix Nobel“ herausgegeben, in der die Berichte von den Preisverleihungszeremonien, Biographien der Preisträger und deren Nobelvorlesungen publiziert werden. Es erscheint jedes Jahr im Oktober für das jeweils vorangegangene Jahr. Bis 1988 waren die Texte in der Sprache, in der die jeweilige Nobelvorlesung usw. vorgetragen worden waren. Seither sind die Texte vorwiegend in Englisch.[6]

Preisumfang

Alle Preisträger erhalten eine Urkunde, eine Goldmedaille und einen Geldbetrag.

Preisgeld

Alfred Nobel legte fest, dass sein Vermögen von Treuhändern in „sichere Wertpapiere“ angelegt werden sowie der Zinsertrag zu fünf gleichen Teilen auf die Nobelpreise verteilt werden soll. Die Statuten der Nobelstiftung legen weiterhin fest, dass mindestens 60 Prozent der Erträge als Preis ausgeteilt werden müssen.[7]

Seit 2001 beträgt das Preisgeld 10 Millionen Schwedische Kronen je Kategorie. Der Wirtschaftspreis ist immer genauso hoch dotiert.

Da der Preis nur für maximal zwei verschiedene Leistungen und an maximal drei Personen vergeben werden darf, wird er nicht notwendigerweise zu gleichen Teilen an die Preisträger vergeben. Gibt es einen oder zwei Preisträger, ist eine gleiche Verteilung garantiert. Werden jedoch drei Personen ausgezeichnet, müssen diese auf die maximal zwei prämierten Leistungen verteilt werden. Daher erhalten diese drei entweder jeweils ein Drittel, falls sie zusammen für dieselbe Leistung ausgezeichnet werden, oder einer erhält die Hälfte für eine prämierte Leistung und die beiden anderen erhalten je ein Viertel für die andere prämierte Leistung.

So wurde der Preis in Physik im Jahr 2005 in zwei Teile geteilt, die zwei verschiedene Leistungen prämierten. Einen Teil, und damit die Hälfte des Preisgeldes, erhielt Roy J. Glauber. Der andere Teil wurde an John Lewis Hall und Theodor Hänsch vergeben, die dann je ein Viertel des Preisgeldes erhielten.

Da der Zinsertrag des Stiftungsvermögens schwankt, gab es in der Vergangenheit oft auch Rückgänge des Preisgeldes. Zu Beginn wurde das Geld weitgehend in staatliche Obligationen investiert, die mit der Zeit immer weniger Geld abwarfen. Über viele Jahre blieb der absolute Wert des Preises annähernd gleich, so dass durch Inflation der reale Wert des Geldes absank. Mit der Zeit wurden aber auch die vom schwedischen Staat getroffenen Regelungen gelockert. 1946 wurde die Nobelstiftung von der Steuer befreit. 1953 liberalisierte die Nobelstiftung ihre Investitionsregeln, wodurch das Vermögen der Stiftung vergrößert werden konnte. Seither investiert die Stiftung das Geld im Wesentlichen so, wie es am ertragreichsten erscheint. 1969 kam die Stiftung des Wirtschaftspreises hinzu.

Im Jahr 1901 war jede der einzelnen Preiskategorien mit 150.800 Schwedischen Kronen dotiert, was dem heutigem Wert von 7 Millionen Kronen entsprechen würde. Bis 1955 blieb die Preissumme stets unter 200.000 Kronen und erreichte ihren Tiefpunkt im Jahr 1923, wenn man den inflationsbereinigten Kaufwert betrachtet. Der reale Kaufwert des Preises sank teilweise auf ungefähr 2 Millionen Kronen ab. Der Preis hatte den geringsten absoluten Wert im Jahr 1919, als er nur mit 133.127 Kronen dotiert war. Seit 1953 steigt die Preisdotierung kontinuierlich, wird aber nur noch stufenweise erhöht. 1991 hatte das Preisgeld erstmals wieder einen höheren realen Wert als bei der ersten Preisvergabe im Jahr 1901. Da die Preissumme seit 2001 konstant ist, sinkt der reale Wert des Preises inflationsbedingt. Da die Preisträger aber zumeist aus dem Ausland kommen, spielt der schwankende Wechselkurs der Krone eine größere Rolle als die Inflation.

Heute liegt das Vermögen der Nobelstiftung deutlich über Nobels Vermögen. Ende 2009 betrug es 3,1 Milliarden Kronen, während Nobels hinterlassenes Vermögen von 31 Millionen Kronen einem heutigen Kaufwert von ca. 1,65 Milliarden Kronen entspräche. 71 Prozent des Geldes ist im Ausland investiert, 29 Prozent in Schweden. 53 Prozent des Geldes liegen in Aktien. Die Nobelstiftung gibt drei bis vier Prozent der Einnahmen wieder aus.[8]

Medaillen

Die Statuten der Nobelstiftung schreiben vor, dass die Preisträger „eine Goldmedaille, die das Abbild des Testamentsverfassers und eine angemessene Inschrift tragen soll“ erhalten.[9]

Die Nobelpreismedaillen für Physik, Chemie, Medizin und Literatur wurden von dem schwedischen Bildhauer und Graveur Erik Lindberg entworfen, die Medaille des Friedenspreises von dem norwegischen Bildhauer Gustav Vigeland. Bei letzterer übernahm aber auch Lindberg die Übertragung des Entwurfs auf die Medaillen.

Auf der Vorderseite der von Lindberg kreierten Medaillen ist ein Porträt von Alfred Nobel sowie dessen Name, Geburts- und Sterbedatum (in römischen Zahlen) eingraviert. Die Rückseite unterscheidet sich je nach Kategorie, wobei Physik und Chemie dasselbe Motiv haben. Dort ist auch der volle Name des Preisträgers eingraviert. Bei der ersten Preisvergabe 1901 war das Design der Medaillen noch nicht ganz fertig, so dass die Medaillen erst ab 1902 das heutige Design haben.

Die Vorderseite der Medaille für den Friedenspreis hat ein etwas verschiedenes Design, aber die Elemente Porträt, Name, Geburts- und Sterbedatum sind ebenso enthalten.

Die Medaille für den Wirtschaftspreis unterscheidet sich von allen anderen. Sie wurde von Gunvor Svensson-Lundqvist entworfen und enthält auf der Vorderseite das Symbol der Wissenschaftsakademie, ein Porträt Alfred Nobels sowie die Inschrift „Sveriges Riksbank till Alfred Nobels Minne 1968“ („Die Schwedische Reichsbank im Gedenken an Alfred Nobel 1968“). Der Name des Preisträgers wird auf dem Rand eingeprägt, was im Jahr 1975 bei Leonid Witaljewitsch Kantorowitsch und Tjalling Koopmans zu Problemen führte.

Die in Schweden vergebenen Medaillen wurden bis 2010 im Myntverket in Eskilstuna geprägt, die in Norwegen vergebenen Medaille von Den Kongelige Mynt in Kongsberg.

Das Myntverket, nach eigenen Angaben im Jahr 995 gegründet und seit 2002 im Besitz der finnischen Münze Rahapaja Oy, wird 2011 geschlossen. Die Prägung des schwedischen Geldes war schon zuvor ins Ausland verlegt worden, aber arbeitete mit den verbliebenen sechs Mitarbeitern nicht profitabel, so dass der Betrieb auf Beschluss der Muttergesellschaft eingestellt wird. Hierdurch verliert Schweden die letzte Münzprägeinstitution, was die weitere Herstellung der Nobelmedaillen in Schweden unmöglich machen wird. Wo die schwedischen Medaillen künftig geprägt werden sollen, steht noch nicht fest. Die Nobelstiftung sieht die norwegische Münze als naheliegend.[10]

Die Medaillen der Physiknobelpreisträger Max von Laue (1914), James Franck (1925) und Niels Bohr (1922) haben eine besondere Geschichte. Bohr hatte die Medaillen von Franck und Laue, die der politischen Verfolgung durch die Nazis ausgesetzt waren, zur Aufbewahrung erhalten, damit diese nicht von den deutschen Behörden konfisziert würden. Bohr und der dänische Arzt August Krogh stellten ihre Medaillen im März 1940 für eine Auktion zugunsten eines Fonds zur Unterstützung Finnlands zur Verfügung, wo sie von einem anonymen Käufer erworben wurde. Als die Deutschen in Dänemark einmarschierten, wollte Bohr die Medaillen von Franck und von Laue nicht in die Hände der Nazis fallen lassen. Der ungarische Chemiker George de Hevesy, der zu dieser Zeit in Bohrs Labor arbeitete, schlug Bohr vor, die Medaillen zu vergraben, was Bohr aber nicht wollte, da sie ausgegraben werden könnten. Letztlich lösten sie die Medaillen in Königswasser auf, als die Deutschen in Kopenhagen einmarschierten. In der Tat durchsuchten die Nazis das Labor Bohrs, konnten aber nichts finden. Nach dem Krieg schickte Bohr das zersetzte Gold der Medaillen nach Stockholm, wo die Nobelstiftung neue Medaillen für Franck und von Laue herstellen ließ. Bohrs Medaille wurde von ihrem Käufer dem Historischen Museum in Frederiksborg übergeben und ist heute dort ausgestellt.[11]

Urkunde

Das Design der Urkunden wird durch die preisvergebenden Körperschaften festgelegt. Jede Urkunde wird von einem Künstler und einem Kalligrafen speziell für den Laureaten angefertigt.[12]

Nominierung und Auswahl

Um für einen Nobelpreis in Frage zu kommen, muss man nominiert werden, wobei das Nominierungsrecht nicht jedem zusteht. Die Bestimmungen hierzu sind in den Statuten der Nobelstiftung festgelegt und werden ggf. von den mit der Auswahl der Preisträger befassten Institutionen präzisiert. Auf den Wirtschaftspreis finden sie analog Anwendung.[13]

Es können nur lebende Personen nominiert werden. Bis 1974 war es möglich, eine Person mit dem Nobelpreis auszuzeichnen, die nach dem Stichdatum der Nominierung (Ende Januar) verstarb. So wurden Erik Axel Karlfeldt 1931 und UN-Generalsekretär Dag Hammarskjöld 1961 posthum geehrt. Mahatma Gandhi hingegen wurde 1948 noch vor dem Stichdatum erschossen, weswegen er den Preis nicht bekam. Es gab auch keine Nachfolgeorganisation, die den Preis an seiner Stelle hätte entgegennehmen können. 1948 wurde der Friedensnobelpreis letztendlich nicht vergeben, weil es „keinen geeigneten lebenden Kandidaten“ gebe[14]. 1974 wurden die Statuten dahingehend geändert, dass eine Person nur noch dann posthum geehrt werden kann, wenn sie zwischen Bekanntgabe (Oktober) und Verleihung (10. Dezember) stirbt, so geschehen 1996 im Fall von William Vickrey.

Es ist nicht möglich, sich selbst zu nominieren.[15]

Die Nominierungsfrist ist der 1. Februar. Die Nominierungen, die in den zwölf vorangegangenen Monaten eingereicht wurden, werden bei der Auswahl berücksichtigt.[15]

Der Preis kann generell auch an Institutionen und Verbände vergeben werden, aber jede Vergabeinstitution kann selbst entscheiden, ob der ihr anvertraute Preis hierfür zur Verfügung stehen soll.[16] Bislang macht hiervon lediglich der Friedensnobelpreis gebrauch.

Nominierungsrecht

Das Recht, eine Nominierung auszusprechen, haben je nach Preiskategorie unterschiedliche Personen:

- Grundsätzlich frühere Preisträger der jeweiligen Kategorie

- Für Physik, Chemie, Physiologie oder Medizin und Wirtschaftswissenschaften sind die Mitglieder des jeweiligen Nobelkomitees, der Akademie der Wissenschaften, Professoren der jeweiligen Fachrichtung an bestimmten skandinavischen Universitäten und weitere ausgesuchte Individuen und Lehrkräfte an ausgewählten weiteren Universitäten nominierungsberechtigt.

- Für den Nobelpreis in Literatur können Vorschläge von Literatur- und Linguistikprofessoren, Mitgliedern der Schwedischen Akademie und ähnlicher Institutionen, und den Präsidenten repräsentativer Schriftstellervereinigungen eingereicht werden.

- Vorschläge für den Friedensnobelpreis kann jedes Mitglied eines nationalen Parlaments oder einer Regierung sowie eines internationalen Gerichts machen, außerdem Professoren der Fachrichtungen Sozialwissenschaft, Geschichte, Philosophie, Recht und Theologie sowie die Leiter von Friedensforschungsinstituten und ähnlichen Organisationen.

Interpretation der Kriterien

Der Wortlaut des Testaments legt nahe, dass der prämiert werden soll, der eine Leistung im Jahr vor der Preisvergabe erbracht hat. Dies stellt insbesondere in den wissenschaftlichen Kategorien ein Problem dar. Viele wichtige Erkenntnisse werden erst Jahre oder gar Jahrzehnte später allgemein anerkannt. Eine schnelle Prämierung der Leistungen würde auch die Gefahr beinhalten, dass letztlich unbedeutende oder sogar falsche Forschungsergebnisse den Preis erhalten würden.

Die Statuten legen das Testament so aus, dass die neuesten Leistungen des jeweiligen Feldes prämiert werden sollen und ältere Leistungen nur dann, wenn deren Bedeutung erst kürzlich offenkundig geworden sind.[17] Weiterhin sollen nur Leistungen ausgezeichnet werden, die nach Erfahrung und Prüfung durch Experten von so herausragender Bedeutung sind, wie das im Testament beabsichtigt ist.[18]

Daher wird der Preis oft erst Jahrzehnte nach der eigentlichen Leistung vergeben, um sicherzustellen, dass die gewürdigte Leistung den von Nobel gesetzten Maßstäben gerecht wird.

Dies bedingt auch, dass die meisten Preisträger der wissenschaftlichen Preise zum Zeitpunkt der Auszeichnung schon aus dem Berufsleben ausgeschieden sind. Vereinzelt stellt dies sogar ein Problem dar. Werner Forßmann, der Preisträger in der Kategorie Medizin im Jahr 1956, arbeitete zum Zeitpunkt seiner Auszeichnung schon lange nicht mehr in der kardiologischen Forschung, sondern in einer gewöhnlichen urologischen Praxis in Bad Kreuznach, was nun nicht mehr angemessen schien. Daraufhin wurde er zum chirurgischen Chefarzt am evangelischen Krankenhaus in Düsseldorf, wo er sich schon bald mit dem dortigen Kuratorium überwarf und es nach der Probezeit zur Kündigung kam, die aber wegen des großen Prestige des Nobelpreises wieder zurückgenommen wurde.[19] Beim Physik-Nobelpreisträger Theodor Hänsch stellte sich schon bald nach der Auszeichnung im Jahr 2005 das Problem, dass er im Oktober 2006 hätte pensioniert werden sollen und bestenfalls bis zu seinem 68. Lebensjahr hätte weiterarbeiten dürfen. Zeitweise erwog er daher sogar, in die USA zu gehen. Die bayerische Landesregierung sicherte ihm aber eine Lösung auf Basis einer privaten Anstellung zu.[20]

Manchmal kann eine Leistung auch nicht mehr ausgezeichnet werden, weil der Preisträger verstorben ist. So erhielt Oswald T. Avery nie einen Nobelpreis, obwohl seine Erkenntnis, dass die DNS der Träger der Erbinformation ist, mit Sicherheit eine Jahrhunderterkenntnis war. Es dauerte jedoch zu lange, bis die Wissenschaft diese Erkenntnis akzeptierte. Er wurde in den Jahren 1932 bis 1953 (Daten für 1954 und 1955 liegen noch nicht vor) insgesamt 36mal nominiert.[21]

Geheimhaltungspflicht

Gemäß den Statuten der Stiftung werden Informationen über Nominierte und Nominierende sowie diesbezügliche Meinungen und Untersuchungen seitens des Komitees für einen Zeitraum von 50 Jahren unter Verschluss gehalten. Erst dann können die Akten auf Antrag eingesehen werden, wobei jeder Fall zu prüfen ist und der Zugang für geschichtliche Forschung reserviert bleibt.[22]

Einschränkungen in der Auswahl der Preisträger

Neben der Beschränkung auf lebende Preisträger und der maximalen Anzahl von Preisträgern und prämierten Leistungen gilt noch die Vorschrift, dass die Leistung vorher publiziert worden sein muss.[23]

Nichtvergabe des Preises

Sollte sich kein Vorschlag unter den Nominierungen befinden, der die dargelegten Bedingungen erfüllt, wird das Preisgeld bis in das darauffolgende Jahr aufbewahrt. Sollte auch dann kein würdiger Preisträger gefunden werden, geht das Geld zurück an die Stiftung.[18]

Dies ist die einzige Möglichkeit gemäß der Statuten, den Preis nicht zu vergeben. Sowohl die verspätete Vergabe als auch die Möglichkeit, den Preis gar nicht zu vergeben, wurde schon zahlreiche Male genutzt, insbesondere in Kriegszeiten. Die bislang letzte Nichtvergabe war der Friedensnobelpreis 1972. Alle anderen Preise wurden zuletzt während des Zweiten Weltkriegs nicht vergeben. Verspätete Vergaben waren in den 1920er Jahren noch recht häufig. Zuletzt geschah eine solche im Falle des Chemienobelpreises 1944, der erst 1945 vergeben wurde.

Preisträger

Anzahl der Preisträger

Der Preis darf auf bis zu zwei Leistungen verteilt werden. Wurde eine Leistung von zwei oder drei Personen erbracht, so darf der Preis auf diese aufgeteilt werden. Jedoch darf der Preis nie an mehr als drei Personen gleichzeitig gehen.[16]

Wie die folgende Tabelle zeigt, wird die Aufteilung von Nobelpreisen in den einzelnen Disziplinen sehr unterschiedlich gehandhabt.

| Kategorie | Verleihungen | Anzahl der Preisträger | nicht verliehen | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | gesamt | Ø | |||

| Medizin | 101 | 38 | 31 | 32 | 196 | 1,94 | 9 |

| Physik | 104 | 47 | 29 | 28 | 189 | 1,82 | 6 |

| Chemie | 102 | 62 | 22 | 18 | 160 | 1,57 | 8 |

| Frieden | 91 | 62 | 28 | 1 | 121 | 1,33 | 19 |

| Literatur | 103 | 99 | 4 | — | 107 | 1,04 | 7 |

| Gesamt (ohne Wirtschaft) | 501 | 308 | 114 | 79 | 773 | 1,54 | 49 |

| Wirtschaft | 42 | 22 | 15 | 5 | 67 | 1,60 | — |

| Gesamt (mit Wirtschaft) | 543 | 330 | 129 | 84 | 840 | 1,55 | 49 |

Der Literaturnobelpreis wird so gut wie nie geteilt (zuletzt 1974), die wissenschaftlichen Kategorien jedoch häufig, bei Physik und Medizin sogar in mehr als der Hälfte der Preisvergaben. Mit Ausnahme des Literaturnobelpreises geht bei allen Preisen die Tendenz in Richtung Preisteilung.

Dies ist dadurch zu erklären, dass literarische Leistungen fast ausschließlich von Einzelpersonen erbracht werden. Zumindest wurde bislang noch nie eine Gemeinschaftsleistung prämiert. Daher ist eine Aufteilung auf drei Preisträger sehr unwahrscheinlich, weil dann mindestens zwei Preisträger für dieselbe Leistung geehrt werden müssten. Eine Aufteilung auf zwei Personen mit jeweils eigenständiger Leistung ist nach den Statuten nur denkbar, wenn beide Leistungen gleich bedeutend waren im jeweiligen Jahr und es keine Leistung gab, die noch größer war. In den wissenschaftlichen Kategorien werden hingegen Leistungen oft von vielen Forschern gemeinsam erbracht, so dass eine Aufteilung in der Regel angebracht ist.

Mehrfache Preisträger

Bisher ist der Preis nur vier Menschen zweimal verliehen worden – Marie Curie (1903 für Physik und 1911 für Chemie), Linus Carl Pauling (1954 für Chemie und 1962 für Frieden), John Bardeen (1956 und 1972 jeweils für Physik) und Frederick Sanger (1958 und 1980 jeweils für Chemie). Pauling ist hierbei der einzige, der keinen der Preise mit jemand anderem teilen musste.

Organisationen wurden ebenso mehrfach mit dem Preis geehrt. Das Hochkommissariat der Vereinten Nationen für Flüchtlinge (UNHCR) erhielt 1954 und 1981 den Friedensnobelpreis. Seine Vorgängerorganisation, das Internationale Nansen-Büro für Flüchtlinge (Hochkommissariat des Völkerbundes), wurde 1938 mit diesem Preis ausgezeichnet, sein Leiter Fridtjof Nansen 1922. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz wurde für seine Friedensbemühungen sogar dreimal (1917, 1944, 1963) ausgezeichnet, 1963 zusammen mit der Liga der Rotkreuz-Gesellschaften. Der Gründer des IKRK und der Rotkreuz-Bewegung, Henry Dunant, erhielt 1901 zusammen mit dem französischen Pazifisten Frédéric Passy den ersten Friedensnobelpreis.

Frauenanteil

Bis 2010 wurden insgesamt 773 Nobelpreise der fünf klassischen Kategorien vergeben, davon gingen 710 an Männer, 40 an Frauen und 23 an Organisationen. Abzüglich der Mehrfachpreisträger wurden damit 707 Männer, 39 Frauen und 20 Organisationen geehrt. Hinzu kommen noch 66 männliche Preisträger und eine weibliche Preisträgerin des Wirtschaftspreises.

| Kategorie | Insgesamt | Frauen | Männer | Organisationen | Verhältnis Frauen:Männer |

Erste Vergabe an eine Frau |

Bislang letzte Vergabe an eine Frau |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Physik | 189 (188) | 2 | 187 (186) | 0 | 1:93,5 | 1903 | 1963 |

| Wirtschaft | 67 | 1 | 66 | 0 | 1:66 | 2009 | 2009 |

| Chemie | 160 (159) | 4 | 156 (155) | 0 | 1:39 | 1911 | 2009 |

| Medizin | 196 | 10 | 186 | 0 | 1:18,6 | 1947 | 2009 |

| Literatur | 107 | 12 | 95 | 0 | 1:7,92 | 1909 | 2009 |

| Frieden | 121 (118) | 12 | 86 | 23 (20) | 1:7,17 | 1905 | 2004 |

| Insgesamt (ohne Wirtschaft) | 773 (766) | 40 (39) | 710 (707) | 23 (20) | 1:17,75 | 1903 | 2009 |

| Insgesamt (mit Wirtschaft) | 840 (833) | 41 (40) | 776 (773) | 23 (20) | 1:18,93 | 1903 | 2009 |

Die Mehrfachpreisträger sind in der Tabelle mehrfach gezählt. In Klammern stehen die Anzahl der physisch verschiedenen Preisträger.

Nach Nobels Testament sollen ausschließlich die Würdigsten den Preis bekommen. Das Geschlecht wird nicht erwähnt.

Demgemäß wurden auch schon frühe Nobelpreise an Frauen vergeben. Jedoch ist die Verteilung über die Jahre sehr unregelmäßig. Der Literaturpreis wurde von 1909 bis 1966 insgesamt sechsmal an eine Frau vergeben und danach erst wieder 1991. Ähnlich ist es beim Friedenspreis, der 1905, 1931 und 1946 an Frauen vergeben wurde, dann erst wieder 1976. In der Chemie wurde nach 1964 erst 2009 wieder eine Frau mit dem Preis ausgezeichnet. Beim Medizinpreis erhielt bis 1976 lediglich Gerty Cori die Auszeichnung, zwischen 1977 und 1988 dann vier Frauen, seither aber wieder in größeren Abständen. Der Physikpreis hat den niedrigsten Frauenanteil. Hier wurde seit über 40 Jahren keine Frau mehr ausgezeichnet. Der Preis für Wirtschaftswissenschaften war lange Zeit eine reine Männerdomäne, bis er schließlich 40 Jahre nach der ersten Verleihung an Elinor Ostrom ging. Der Frauenanteil liegt hier aber höher, da der Preis erst seit 1969 vergeben wird.

Die Preise in den naturwissenschaftlichen Kategorien können nur an Wissenschaftler gehen und werden üblicherweise lange nach der prämierten Leistung vergeben, so dass die bisherigen Preisträger meist aus Forschergenerationen kamen, in der der Frauenanteil sehr gering war. Bei den anderen Gebieten ist das Feld möglicher Preisträger weiter gefasst. Das Vergabekomitee für den Friedensnobelpreis kann auch Organisationen auszeichnen. Der Literaturpreis kann an Schriftsteller unabhängig von Qualifikation und Genre vergeben werden.

Marie Curie ist die einzige zweifache Preisträgerin. Sie erhielt ihren ersten Preis für Physik 1903, zusammen mit ihrem Ehemann Pierre und Antoine Henri Becquerel. Allerdings geschah dies auf Anregung ihres Mannes, der dem Nobelpreiskomitee per Brief erklärte, dass seine Frau einen gleich großen Anteil an der Leistung hatte.[24] Den zweiten Preis für Chemie erhielt sie 1911. In beiden Preiskategorien war sie jeweils die erste weibliche Preisträgerin. Außer ihr hat nur Linus Carl Pauling zwei Nobelpreise in verschiedenen Kategorien erhalten.

Das bislang frauenstärkste Jahr war 2009. Es erhielten inklusive Wirtschaftspreis fünf Frauen und acht Männer den Preis, darunter auch die erste weibliche Preisträgerin in Chemie seit 45 Jahren und die erste Wirtschaftspreisträgerin überhaupt.

Insgesamt 19 Frauen waren alleinige Nobelpreisträgerinnen. Die Friedensnobelpreisträgerinnen von 1976, Betty Williams und Mairead Corrigan, sowie die Medizinnobelpreisträgerinnen von 2009, Elizabeth Blackburn und Carol W. Greider, konnten sich als einzige Frauen bislang den Preis mit einer anderen Frau teilen, wobei bei letzteren noch Jack Szostak Preisträger war. Die Sprecherin der Internationale Kampagne für das Verbot von Landminen, Jody Williams, erhielt eine Hälfte des Friedensnobelpreises 1997, die Organisation als solche die andere Hälfte. Alle anderen Preisträgerinnen teilten sich den Preis mit einem oder mehreren Männern.

Im Jahr 2005 nominierte die Kampagne 1000 Women for the Nobel Peace Prize 2005 1000 Frauen aus 151 Ländern für den Friedensnobelpreis.

Jüngste und älteste Nobelpreisträger

Der Wirtschaftswissenschaftler Leonid Hurwicz ist bislang der älteste Preisträger. Er erhielt den Wirtschaftspreis im Jahr 2007 im Alter von 90 Jahren. Zwei Jahre jünger war die älteste Trägerin, die Schriftstellerin Doris Lessing, die 88-jährig im Jahr 2007 den Literaturnobelpreis erhielt.

Der jüngste Empfänger des Nobelpreises war der Physiker William Lawrence Bragg, der 1915 25-jährig den Preis erhielt, die jüngste Frau war Rigoberta Menchú Tum, die ihren Friedensnobelpreis 1992 mit 33 Jahren empfing.

Seit dem Tode Józef Rotblats 2005 ist Rita Levi-Montalcini die älteste lebende Person, die einen Nobelpreis erhalten hat. Seit dem 4. Mai 2008 ist sie auch diejenige Person, die das höchste Lebensalter aller jemaligen Nobelpreisträger erreicht hat. Bis zu jenem Zeitpunkt hatte Tadeus Reichstein diese Position inne.

Nationalität der Preisträger

Nobel hat in seinem Testament ausdrücklich vorgesehen, dass Skandinavier bei der Preisvergabe nicht bevorzugt werden dürften, sondern nur der Würdigste ausgewählt werden soll.

Ob dieser Vorgabe Folge geleistet wurde, ist umstritten. Beim Vergleich der Vergabehäufigkeit ist es schwierig, einen allgemeinen Vergleichsmaßstab anzusetzen. So waren weite Teile Afrikas und Asiens bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts noch Kolonien europäischer Länder und existierten somit gar nicht als eigenständige Nation. Zudem verfügen ärmere Länder oft nicht über ausreichende Mittel, um wissenschaftliche Spitzenforschung zu finanzieren.

Da die Preisvergabe von Nordeuropäern entschieden wird, liegt der Verdacht nahe, dass bevorzugt Menschen und Organisationen aus deren Kulturkreis, also Europäer und Nordamerikaner, mit dem Preis bedacht werden.

In der Tat führen diese Länder die Statistiken in allen Preiskategorien an. Insbesondere Schweden brachte mehr Preisträger hervor als andere europäische Nationen vergleichbarer Größe. Das Land stellte in jeder Kategorie in mindestens vier Jahren Preisträger. Mit Ausnahme des Chemiepreises, wo die Schweiz öfter an Preisen beteiligt war, liegen nur deutlich bevölkerungsreichere Länder vor Schweden.

Bezogen auf die anderen skandinavischen Länder lässt sich ein solches Ungleichgewicht jedoch nicht feststellen. Zudem ist Schweden das einzige skandinavische Land, das in den letzten 200 Jahren von allen Kriegen verschont geblieben ist, was die wissenschaftliche Forschung begünstigt haben dürfte.

Besonders augenfällig ist die Dominanz der Vereinigten Staaten. Sie führen die Statistik in allen Kategorien mit Ausnahme der Literatur an. In den Wirtschaftswissenschaften sind bis 2009 unter den 64 Preisträgern gerade einmal 21, die nicht aus den USA stammen. Aber auch ohne Berücksichtigung des Wirtschaftspreises finden sich seit dem Zweiten Weltkrieg kaum noch Jahre, in denen kein Amerikaner ausgezeichnet wurde. Dies war nur in den Jahren 1948, 1957 und 1991 der Fall, wobei sich 1948 unter den Preisträgern ein gebürtiger US-Amerikaner befand. Vor dem Zweiten Weltkrieg ist das Bild genau umgekehrt: bis 1922 wurden nur sechs Amerikaner mit einem Nobelpreis ausgezeichnet, davon drei Friedensnobelpreise. In den 1920er und 1930er Jahren finden sich noch sieben Jahre, in denen kein Amerikaner ausgezeichnet wurde. Dies ist zu erklären mit dem kontinuierlichen wirtschaftlichen und damit auch wissenschaftlichen Aufstieg der USA, während in Europa der Wiederaufbau noch andauerte. Zudem befinden sich unter den Preisträgern zahlreiche Immigranten, die aus Europa geflüchtet waren oder wegen der Attraktivität der Wissenschaftsinstitutionen in die USA gingen und dann später die Staatsbürgerschaft annahmen. 1973 waren beispielsweise beide US-amerikanischen Preisträger Immigranten.

Die Nationalität eines Preisträgers wird in den offiziellen Listen der Nobelstiftung festgehalten. Diese gibt der Preisträger in der Regel selbst an. Bei den Festivitäten wird dann ein Vertreter des jeweiligen Landes, meist der Botschafter, eingeladen und erhält einen Platz unter den Ehrengästen. Beim Friedensnobelpreis führt das norwegische Nobelinstitut eigene Listen, die teilweise von denen der Nobelstiftung abweichen.

Diese Praxis bedingt unter anderem, dass Angaben in den Nobellisten gelegentlich umstritten oder verwirrend sind. Bei manchen doppelten Staatsbürgern wird nur eine Nationalität angegeben, so z. B. bei Elizabeth Blackburn, die auch australische Staatsbürgerin ist, aber in den Nobellisten nur als Amerikanerin mit australischem Geburtsort geführt wird. Auch wird bei Preisträgern, die zwischen mehreren Nationen standen, wie z. B. dem gebürtigen Elsässer Albert Schweitzer, die Angabe nur einer Nationalität als unzureichend oder, je nach Standpunkt des Betrachters, als falsch empfunden. Ein weiterer Grund für Diskrepanzen sind die zahlreichen staatlichen Veränderungen im 19. und 20. Jahrhundert. So wird bei manchen Preisträgern der Geburtsort mit der damaligen und heutigen Staatszugehörigkeit genannt, während bei anderen nur eines von beiden genannt wird. Ein Beispiel hierfür ist Günter Blobel, dessen heute in Polen liegender Geburtsort als Ort in Deutschland verzeichnet ist. Bei Mutter Teresa ist es so, dass sie in Skopje geboren wurde, das damals zum Osmanischen Reich gehörte und heute zu Mazedonien gehört. Ihre Familie war jedoch albanisch, weswegen sie oft als Albanerin gesehen wird. In der offiziellen Nobelliste ist aber keiner der drei Staaten genannt, sondern der Geburtsort wird als der Türkei zugehörig ausgewiesen, vermutlich, weil dies schon vor der Gründung des türkischen Staates eine übliche Bezeichnung für das Osmanische Reich war. Ihre Nationalität wird als indisch ausgewiesen, weil sie zum Zeitpunkt der Preisvergabe indische Staatsbürgerin war.

Da der Friedensnobelpreis schon mehrfach an Preisträger ging, die in ihrer Arbeit auf eine Lösung eines Konflikts über die staatliche Zugehörigkeit eines Gebietes hingearbeitet haben, läuft schon die Angabe der Nationalität Gefahr, als tendenziös angesehen zu werden. So wurde bei der Vergabe an den 14. Dalai Lama Tendzin Gyatsho als Nationalität Tibet angegeben, obwohl dieser Staat nur in Form einer Exilregierung existiert. 1998 und 1976 wurden Leistungen für die Beilegung des Nordirlandkonfliktes prämiert. Hier entschied sich das Nobelinstitut für Nordirland als Nationalität, obwohl diese Region niemals ein eigenständiger Staat war und auch die Gründung eines solchen von keiner Konfliktpartei angestrebt wird. Die Nobelstiftung hingegen nennt nach der formalen derzeitigen Zugehörigkeit das Vereinigte Königreich als Nationalität.

Der Nobelpreis in der Zeit des Nationalsozialismus

Ab 1934 setzten sich verschiedene Interessengruppen für die Vergabe des Friedensnobelpreises an den Pazifisten Carl von Ossietzky ein. Der Vorschlag wurde vom Nobelpreiskomitee angenommen, und Ossietzky sollte 1935 der Preis verliehen werden. Dass es dazu nicht kam, lag am nationalsozialistischen Regime im Deutschen Reich, das über die Gestapo den Demokraten Ossietzky bedrängte, auf die Auszeichnung zu verzichten, politischen Druck auf die norwegische Regierung ausübte, um die Verleihung zu verhindern, und ihm gleichzeitig die Ausreise nach Norwegen zur Entgegennahme des Preises verweigerte.

Das schwedische Komitee entschied sich daher, den Nobelpreis für das Jahr 1935 auszusetzen, aber bereits ein Jahr später wurde Ossietzky der Preis rückwirkend zuerkannt. Um sicherzustellen, dass sich ein solches politisches Desaster für das Regime nicht noch einmal wiederholte, erließ der Diktator Adolf Hitler 1937 per Erlass eine Doktrin, wonach Reichsdeutschen die Annahme des Nobelpreises „für alle Zukunft“ untersagt war. Stattdessen wurde ein Deutscher Nationalpreis für Kunst und Wissenschaft eingeführt und 1937 und 1938 verliehen.

Von diesem Verbot waren mehrere deutsche Wissenschaftler betroffen. Richard Kuhn erhielt 1938 den Preis in Chemie, konnte ihn aber erst 1948 entgegennehmen. 1939 erhielten Adolf Butenandt in Chemie und Gerhard Domagk in Medizin Nobelpreise. Letzterer geriet sogar in Haft, weil er sich für den Preis bedankte. 1947 konnte er ihn dann doch entgegennehmen, erhielt aber das Preisgeld nicht, da er hierfür den Preis innerhalb eines Jahres hätte annehmen müssen.

Bekanntgabe

Da es keine öffentliche Nominierung gibt und die Preisträger schon vor der Preisverleihung bekanntgegeben werden, ist in der öffentlichen Wahrnehmung nicht der Tag der Übergabe des Preises ausschlaggebend, sondern der Tag der Bekanntgabe. Auch hier gibt es festgelegte Traditionen. Die Bekanntgabe der Preise findet traditionell Anfang bis Mitte Oktober statt. Die Preise werden üblicherweise in folgender Reihenfolge bekanntgegeben:

- Medizin: Die Bekanntgabe findet an einem Montag Anfang Oktober im Wallenberghörsaal des Karolinska-Instituts statt. Sie ist für die Öffentlichkeit zugänglich und normalerweise so gut besucht, dass nicht alle Besucher einen Sitzplatz finden. Traditionell wird die Bekanntgabe in den Sprachen verlesen, die Alfred Nobel selbst sprach: Schwedisch, Englisch, Französisch, Deutsch und Russisch. An die Bekanntgabe schließt sich eine Präsentation der Arbeit der Preisträger sowie eine Pressekonferenz an. Unterdessen werden die offiziellen Pressemitteilungen ausgegeben.

- Physik: Die Bekanntgabe findet im Gebäude der Akademie der Wissenschaften statt, wobei es sich um eine Pressekonferenz handelt, zu der normalerweise nur Pressevertreter zugelassen sind, so dass die Anzahl der Zuhörer kleiner ist. Die Bekanntgabe erfolgt auf Schwedisch und auf Englisch. Im Anschluss wird die Arbeit des bzw. der Preisträger präsentiert. Sofern möglich, wird eine Telefonverbindung zu einem der Preisträger hergestellt, damit er vor der anwesenden Presse einige Fragen beantworten kann. Sollte einer oder mehrere der Preisträger nicht aus einem englisch- oder schwedischsprachigen Land kommen, sind die Pressemitteilungen auch in deren Sprache verfügbar. Als Termin wird üblicherweise der Tag nach der Bekanntgabe des Medizinpreises gewählt.

- Chemie: Der Ablauf ist im Wesentlichen derselbe wie bei Physik. Der Termin ist üblicherweise der Tag nach der Bekanntgabe des Physikpreises.

- Frieden: Einige Tage später wird der Preisträger des Friedenspreises in Oslo bekanntgegeben. Üblicherweise wird hierfür ein Freitag gewählt.

- Literatur: Während die Termine der Pressekonferenzen für die anderen Preise schon Wochen vorher feststehen, wird der Termin der Bekanntgabe für den Literaturpreis erst kurz vor deren Stattfinden öffentlich gemacht. Der Literaturpreis ist häufig der letzte, der bekanntgegeben wird, gelegentlich aber wird er vor dem Friedenspreis verkündet. Ort der Bekanntgabe ist ein Saal im oberen Stockwerk der Schwedischen Akademie in der Altstadt Stockholms. Zur Zeit der Bekanntgabe tritt der Ständige Sekretär der Akademie aus einer Tür und verliest nach einer sehr kurzen Begrüßung stehend den Preisträger sowie die Preisbegründung. Dies erfolgte in der Zeit des Ständigen Sekretärs Horace Engdahl (bis 2008) wie beim Medizinpreis in den Sprachen, die Nobel selbst sprach: Schwedisch, Englisch, Französisch, Deutsch und Russisch. 2009 übernahm Peter Englund das Amt. Er verzichtete 2009 auf die Bekanntgabe in Französisch und Russisch. Anschließend gibt er eine kurze Pressekonferenz. Eine weitere Vorstellung des Preisträgers findet nicht statt, aber es werden Pressemitteilungen verteilt, in denen der Preisträger porträtiert wird. Die Bekanntgabe ist für die Öffentlichkeit frei zugänglich und daher auch so gut besucht, dass sich die Zuhörer dicht um die Tür drängen. Unmittelbar nach der Bekanntgabe wird üblicherweise begeistert für den Preisträger applaudiert.

- Wirtschaft: Der Preis für Wirtschaftswissenschaften der schwedischen Reichsbank im Gedenken an Alfred Nobel hat wie der Literaturnobelpreis keinen festen Platz in diesem Ablauf. Teilweise findet die Bekanntgabe vor dem Friedenspreis statt, teilweise danach, aber in jedem Fall nach den drei naturwissenschaftlichen Preisen. Das Verfahren ist ähnlich wie bei Physik und Chemie, jedoch findet die Pressekonferenz üblicherweise am frühen Nachmittag statt, während die anderen beiden Pressekonferenzen am späten Morgen stattfinden.

Alle Termine sind mit dem Hinweis „at the earliest“ (frühestens) versehen, so dass es auch Verzögerungen geben kann. Diese treten gelegentlich ein, wenn beispielsweise ein Preisträger nicht rechtzeitig kontaktiert werden kann.

Die Preisträger werden üblicherweise noch vor der Öffentlichkeit telefonisch informiert, auch um sie auf den zu erwartenden Ansturm der Presse vorzubereiten. Wegen der Zeitverschiebung erreichen diese Anrufe die US-amerikanischen Preisträger oft mitten in der Nacht. Da die Preisträger bestenfalls wissen, dass sie nominiert sind, kommt die Nachricht in der Regel höchst unerwartet und nicht selten in denkwürdigen Situationen. Der Chemienobelpreisträger 1991, Richard R. Ernst, war auf einem Flug nach Moskau, als er in das Cockpit gebeten wurde, wo er die Nachricht erhielt. Günter Grass war gerade beim Zahnarzt.[25] Willy Brandt befand sich in einer Sitzung des Deutschen Bundestags, als der Bundestagspräsident die Sitzung unterbrach und die Nachricht aus Oslo verkündete. Manchmal gelingt es den Verantwortlichen jedoch nicht, die Preisträger zu erreichen. Dies war beispielsweise bei George E. Smith der Fall, der beim ersten Presseinterview davon erfuhr.[26]

Preisvergabe

Die Verleihung der Preise in Stockholm und Oslo findet jedes Jahr am 10. Dezember, dem Todestag Alfred Nobels, statt. Um die Verleihung der Preise ist seit 1901 eine Reihe von Traditionen gewachsen.

Stockholm

Die Preisträger sind Mittelpunkt einer ganzen Nobelwoche, die einige Tage vor dem 10. Dezember beginnt und am 13. Dezember endet. Sie sind im Grand Hotel nahe der Altstadt in Stockholm untergebracht.

Nobelvorlesung

Ein Pflichtteil des Programms ist nach den Statuten der Nobelstiftung das Halten einer Vorlesung.

- Die Vorlesungen der Preisträger in den Kategorien Physik, Chemie und Wirtschaft finden üblicherweise am 8. Dezember in der Aula Magna der Universität Stockholm statt. Es handelt sich um eine zusammenhängende Veranstaltung, bei der alle drei Kategorien direkt nacheinander präsentiert werden. Die Vorlesungen sind häufig weniger Fachvorträge, sondern humorvolle Rückblicke auf die Karriere des jeweiligen Preisträgers, oft auch verbunden mit der Hervorhebung wichtiger Mitarbeiter. Die Veranstaltung ist öffentlich. An die Besucher werden kostenlos Poster ausgegeben, die die prämierten Leistungen anschaulich präsentieren. Für jede Kategorie gibt es zwei Poster, eines auf Englisch und eines auf Schwedisch.

- Die Vorlesung der Preisträger in der Kategorie Medizin findet ebenso am 8. Dezember in den Vorlesungssälen des Karolinska-Instituts statt. Auch das KI erstellt Poster. Die Veranstaltung ist öffentlich.

- Die Preisträger in Literatur halten ihre Vorlesung in dem Saal der Schwedischen Akademie (Literatur), ebenso am 8. Dezember. Die Veranstaltung ist nicht öffentlich. Die Vorlesungen beziehen sich häufig weniger auf das Werk der Preisträger, sondern sind oft allgemeine Betrachtungen mit politischen Untertönen.

- Die Preisträger in der Kategorie Frieden halten ihre Nobelvorlesung am Abend der Preisverleihung in Oslo in Form einer Rede.

Kann der Preisträger aus gesundheitlichen oder persönlichen Gründen nicht anwesend sein, so kann er ersatzweise auch eine Vorlesung schreiben oder per Video schicken. Dies tat beispielsweise Harold Pinter, Literaturnobelpreisträger 2005, da er aus gesundheitlichen Gründen nicht anreisen konnte.

Preisverleihung

Höhepunkt der Nobelwoche ist der 10. Dezember, an dem zunächst am frühen Abend die Preisverleihung durch den schwedischen König erfolgt. Dieser Tag ist in Schweden der sogenannte Nobeltag, welcher zu den Tagen gehört, an dem die schwedische Flagge gehisst werden soll.

Bei der ersten Preisverleihung im Jahre 1901 fanden alle Feierlichkeiten im Spiegelsaal des Stockholmer Grand Hotels statt. Es waren 113 Männer anwesend, die einmal auf den König, Oskar II., und einmal auf den Kronprinz, den späteren Gustav V., anstießen und dann ein vierfaches Hurra anstimmten. Das Bankett fand ebenfalls dort statt. Der König selbst war jedoch nicht anwesend und nahm erst ab 1902 die Preisübergabe vor.

Seit 1926 findet die Preisverleihung im Konserthuset am Hötorget statt. Beim Einzug der königlichen Familie wird die schwedische Königshymne gesungen. Es werden Ansprachen über die von den Preisträgern geleistete Arbeit gehalten. Diese sind größtenteils auf Schwedisch, aber die letzten Sätze sowie die Aufforderung, den Preis entgegenzunehmen, werden auf Englisch oder in der Muttersprache des Preisträgers vorgetragen. Der König übergibt darauf die Preismedaille und eine Urkunde. Nach Abschluss der Preisübergabe wird die schwedische Nationalhymne gesungen. Darauf folgt der Auszug der königlichen Familie.

Weiterhin gibt es ein musikalisches Rahmenprogramm.

Das Konserthuset hat nur sehr begrenzten Platz, so dass die Auswahl der Gäste noch eingeschränkter ist als beim anschließenden Bankett. Die königliche Familie, die Preisträger, der Vorsitzende der Nobelstiftung sowie die einzelnen Vorsitzenden der Vergabegremien sitzen auf der Bühne. In den ersten Reihen sitzen ungefähr 90 Mitglieder der Vergabeorganisationen, ehemalige Preisträger und Redner.

Nobelbankett

Anschließend fahren die Preisträger zum Nobelbankett, das seit 1930 mit wenigen Ausnahmen im Stadshuset abgehalten wird. Ursprünglich wurde hierzu der Goldene Saal genutzt. Da dieser zu klein wurde, findet es nun im Blauen Saal im unteren Stockwerk statt. Der Goldene Saal dient als Küche und wird später für den Tanz freigegeben.

Am Ehrentisch des Banketts sitzen die Preisträger, die königliche Familie, hohe Repräsentanten der Nobel-Gremien sowie ausländische Ehrengäste, z. B. die Botschafter der Länder, aus denen die Preisträger stammen. Diese besonderen Ehrengäste marschieren zu Beginn in einer Prozession ein. Weitere Gäste der Nobelbanketts sind am Preisvergabeprozess Beteiligte sowie Ehrengäste aus aller Welt. Weiterhin darf eine begrenzte Anzahl Studenten schwedischer Universitäten teilnehmen. Das Recht, diese Eintrittskarten zu erwerben, wird hierbei in einer jährlichen Lotterie verlost. Studenten haben darüber hinaus zeremonielle Aufgaben als Begleitpersonen bei der Prozession sowie als Ordner. Insgesamt nehmen über 1000 Menschen am Bankett teil. Die Zahl ist aber wegen des beschränkten Platzes im Stadshuset streng begrenzt. Sogar ehemaligen Preisträgern wird eine Eintrittskarte verwehrt, wenn die Plätze gefüllt sind.

Das mehrgängige Menü wird bis zuletzt geheim gehalten und ist, im Gegensatz zu allen anderen offiziellen Dokumenten des Nobelpreises, ausschließlich auf Französisch verfügbar. Die Bewirtung der Gäste führen mehrere hundert Angestellte durch, die dies teilweise schon lange vorher geprobt haben.

Der König sowie der Vorsitzende der Nobelstiftung bringen zum Gedenken an Alfred Nobel einen Toast aus. Nach dem Essen halten die Preisträger kurze Dankesansprachen. Gibt es in einer Kategorie mehrere Preisträger, so hält einer stellvertretend für seine Mitpreisträger die Ansprache.

Hinzu kommt ein aufwändiges musikalisches Begleitprogramm zwischen den Gängen sowie Tanz nach dem Ende des Essens. Dort sind dann auch die Preismedaillen in Vitrinen ausgestellt zu sehen.

Nach dem Ende des Banketts richtet traditionell die Studentenvereinigung einer der Stockholmer Hochschulen ein aufwändiges Fest aus, das unter einem bestimmten Thema steht. Die meisten Preisträger nehmen auch hier noch teil, wobei sie dazu angehalten sind, ihre Gesangskünste zum Besten zu geben.

Abschluss der Nobelwoche

In den Tagen vor und nach der Preisverleihung nehmen die Preisträger an zahlreichen Veranstaltungen teil. Beispielsweise besuchen sie Schulen.

Am 13. Dezember ist in Schweden das Luciafest, zu dem Kinder frühmorgens eine Prozession mit Kerzen veranstalten. Die Nobelpreisträger werden dabei von einer solchen Prozession geweckt. Dies ist das traditionelle Ende der Nobelwoche.

Oslo

Ebenfalls am 10. Dezember wird der Friedensnobelpreis am frühen Nachmittag in Oslo verliehen. Zwar gibt es auch in Norwegen Tage, an denen die norwegische Flagge an öffentlichen Gebäuden zu hissen ist. Im Gegensatz zu Schweden gehört der 10. Dezember aber nicht dazu.[27]

Die Verleihung in Oslo findet seit 1990 im Rathaus statt. Von 1926 bis 1946 wurde sie im Nobelinstitut abgehalten, ab 1947 dann im Auditorium der Universität Oslo. Die Übergabe selbst findet in Anwesenheit des norwegischen Königs statt und wird vom Vorsitzenden des norwegischen Nobelkomitees durchgeführt. Anschließend hält der Preisträger seine Vorlesung in Form einer längeren Rede.

Im Anschluss findet auch in Oslo ein Bankett statt.

Kritik

Die Entscheidungen der Vergabekomitees werden häufig kontrovers diskutiert. Vor allem in den Preiskategorien Frieden und Literatur kommt es nahezu jedes Jahr zu vereinzelter bis heftiger Kritik. Bei den naturwissenschaftlichen Kategorien ist Kritik jedoch selten und beschränkt sich meist darauf, dass die anderen an der prämierten Leistung beteiligten Wissenschaftler nicht berücksichtigt wurden. (Siehe unten.)

Bedeutung der Leistung

Beim Friedensnobelpreis rührt die Kritik meist daher, dass er häufig in relativ kurzem Abstand zum entsprechenden Ereignis vergeben wird, so dass eine historische Abwägung und die Einbeziehung der Langzeitfolgen nicht möglich sind. Ein Beispiel sind Henry Kissinger und Lê Đức Thọ, die den Nobelpreis dafür zugesprochen bekamen, dass sie einen Krieg mit Millionen von Opfern beendeten, den sie in eigener Mitverantwortung begonnen hatten. Nur Henry Kissinger akzeptierte den Preis, Lê Đức Thọ verweigerte die Annahme, da damals aus seiner Sicht immer noch kein Frieden in Vietnam herrschte. Auch die Vergabe an Jassir Arafat für seine Rolle im Friedensprozess in Nahost wurde im Nachhinein in Frage gestellt. Ein weiteres Beispiel ist die umstrittene Vergabe des Preises 1985 an die International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW), denen von Seiten konservativer und christdemokratischer europäischer Politiker zu enge ideologische Verbindungen zum Ostblock vorgeworfen wurde.[28][29]

Der Literaturnobelpreis steht ebenfalls häufig in der Kritik. So wurde die Entscheidung für Harold Pinter im Jahr 2005 von manchen Literaturkritikern heftig kritisiert. Bei der Auswahl Orhan Pamuks im Jahr 2006 war die Reaktion in dessen Heimatland Türkei unterkühlt, da er dort ein politisch sehr umstrittener Schriftsteller ist. Allerdings gab es in beiden Beispielen auch eine Vielzahl positiver Stimmen.

1938 wurde die US-Amerikanerin Pearl S. Buck mit dem Literaturpreis ausgezeichnet. Diese Auszeichnung wurde damals mit Unverständnis aufgenommen und wird auch heute noch oft als Fehlentscheidung angesehen, da Bucks Werke wenig literarischen Wert hätten. Aus dieser Kritik heraus entstand die sogenannte „Lex Buck“. Es handelt sich dabei um die ungeschriebene Regel, nur Autoren auszuzeichnen, die mindestens einmal zuvor nominiert worden waren. Ob diese Regel eingehalten wird, ist allerdings wegen der Verschlussfristen der Nobelstiftung erst 50 Jahre später festzustellen. Aus den bisher von der Nobelstiftung veröffentlichten Daten, die bis in das Jahr 1950 reichen, ist abzulesen, dass sowohl William Faulkner (1949) als auch Bertrand Russell (1950) ihre Nobelpreise nach nur einmaliger Nominierung erhielten. Allerdings handelte es sich hierbei um eine außergewöhnliche Situation: nach den Statuten kann der Preis ein Jahr zurückgestellt werden, wenn sich kein geeigneter Preisträger findet. Dies war im Jahr 1949 trotz 35 Nominierungen anscheinend der Fall. Hätte man unter den 54 Nominierungen von 1950 – bis dahin ein Rekord – keinen würdigen Preisträger für 1949 gefunden, wäre der Preis an die Stiftung zurückgegangen.[30]

Anzahl der Preisträger

Ein weiteres Problem, vor allem im Bereich der Naturwissenschaften, ist die Beschränkung auf drei Preisträger. So können wissenschaftliche Leistungen heute oft nicht mehr einzelnen Wissenschaftlern zugeordnet werden. Im Bereich der Elementarteilchenphysik etwa werden neue Erkenntnisse an Großbeschleunigern gewonnen, an denen hunderte von Wissenschaftlern arbeiten. Die Verleihung erfolgt in solchen Fällen jedoch nicht an die entsprechenden Institutionen oder die einzelnen Wissenschaftler. Vielmehr werden stellvertretend einzelne ausgezeichnet, bei denen man dann unter Umständen streiten kann, inwieweit sie tatsächlich zum Projekt beigetragen haben.

Beim Friedensnobelpreis kann dieses Problem am ehesten umgangen werden, da hier die Verleihung an Organisationen durchaus üblich ist (beispielsweise an das Rote Kreuz). Beim Literaturnobelpreis existiert das Problem zumindest im Prinzip, da natürlich auch Schriftstellerkollektive eventuell nobelpreiswürdige Leistungen erbringen könnten.

Lobbyarbeit

Eine Erklärung für die auffallend große Anzahl der US-amerikanischen Preisträger wird unter anderem mit dem Argument geliefert, dass die Amerikaner die beste Lobbyarbeit betreiben. Schon lange vor der Nominierung einigen sich die größten Universitäten auf nur wenige Kandidaten, so dass die schwedischen Nobeljuroren immer wieder erstaunt sind, wenn sie mit dem Wunsch nach geeigneten Vorschlägen telefonisch die Ivy-League-Fakultäten befragen und regelmäßig dieselben Namen zu hören bekommen. Durch diese häufige Namensnennung kommt die Nobelversammlung kaum umhin, die genannten Kandidaten zu berücksichtigen.[31]

Vergleichbare Preise

Viele andere Preise werden aus verschiedenen Beweggründen als dem Nobelpreis vergleichbar angesehen.

Right Livelihood Award

Der Right Livelihood Award wird jährlich für Leistungen im Bereich der Ökologie und Entwicklung vergeben. Üblicherweise gibt es vier Preisträger, die je 200.000 € (Stand 2010) erhalten. Dieser Preis wird besonders im deutschen Sprachraum als Alternativer Nobelpreis bezeichnet, wird international aber relativ wenig beachtet. Der Gründer Jakob von Uexküll ist wie Nobel Schwede und trug der Nobelstiftung seine Idee nach einem Preis zu, was diese jedoch ablehnte. Daher wird der Preis heute von der Stiftung Right Livelihood Award Foundation unabhängig vergeben und aus Einzelspenden finanziert.

Preise in anderen Fachbereichen

Da der Nobelpreis nur wenige Fachgebiete abdeckt, gibt es zahlreiche andere Preise, die in ihren jeweiligen Disziplinen von herausragender Bedeutung sind und damit eine ähnliche Rolle spielen wie der Nobelpreis.

Die folgenden Preise genießen eine solche Reputation:

- Journalismus und Literatur: Pulitzer-Preis (nur USA)

- Architektur: Pritzker-Preis

- Mathematik: Fields-Medaille, Abelpreis

- Informatik: Turing Award

- Psychologie: Wilhelm-Wundt-Medaille

Preise mit indirektem Bezug zum Nobelpreis

Weiterhin gibt es einige Preise, die wie der Nobelpreis einen Bezug zu den am Nobelpreis beteiligten Institutionen bzw. zu den skandinavischen Ländern haben und deswegen in seine Nähe gerückt werden:

- Der Abelpreis wurde vom norwegischen Parlament, aus dessen Mitte auch das Komitee für den Friedensnobelpreis bestimmt wird, für Leistungen in der Mathematik gestiftet. Die Benennung der Preisträger übernimmt aber ein Komitee von Fachleuten. Im Gegensatz zur Fields-Medaille, welche nur für Leistungen vor Vollendung des 40. Lebensjahrs vergeben werden darf, gibt es beim Abelpreis keine Altersbeschränkung.

- Der Polar Music Prize wird für Leistungen in der Musik vergeben und wird wie der Nobelpreis auch vom schwedischen König überreicht. Der Stifter Stikkan Anderson beauftragte die Königlich Schwedische Musikakademie mit der Vergabe, was auch eine Parallele zum Nobelpreis darstellt, da dieser mit Ausnahme der Kategorie Frieden auch von königlichen Akademien vergeben wird.

- Auch der Birgit-Nilsson-Preis, der weltweit höchstdotierte Musikpreis, wird vom schwedischen König überreicht.

- Der Crafoord-Preis wird von der Königlichen Schwedischen Wissenschaftsakademie, die die Preisträger in Physik, Chemie und Wirtschaft bestimmt, jährlich rotierend in den Disziplinen Mathematik, Geowissenschaften, Biologie und Astronomie vergeben. Der Preis ist als eine Ergänzung des Nobelpreises gedacht, um Fachgebiete zu fördern, die nicht von ihm abgedeckt werden.

- The World's Children's Prize for the Rights of the Child wird manchmal als Kinder-Nobelpreis bezeichnet. Er wurde von der schwedischen Regierung gestiftet. Schirmherrin ist die schwedische Königin.

Asiatische Preise

Weiterhin gibt es einige in Asien verliehenen Preise, die dort ein dem Nobelpreis vergleichbares Ansehen genießen:

- Der Ramon Magsaysay Award wird oft als der asiatische Friedensnobelpreis bezeichnet.

- Der Japan-Preis ist ein Wissenschaftspreis mit sehr hohem Ansehen in Asien.

Alternativ- und Gegenpreise

Einige Preise wurden als Alternative oder Gegenpreis zum Nobelpreis etabliert.

- Der Deutsche Nationalpreis für Kunst und Wissenschaft wurde 1937 und 1938 vergeben. Er wurde von Adolf Hitler als Antwort auf die Vergabe des Friedensnobelpreises an Carl von Ossietzky gestiftet. Deutschen wurde die Annahme des Nobelpreises verboten.

- Der Internationale Lenin-Friedenspreis (bis 1955 Stalin-Friedenspreis) wurde von 1950 bis 1990 von der Sowjetunion vergeben. Nach dem Untergang der Sowjetunion übernahm Russland die Vergabe des Preises, wurde aber nach zwei Jahren abgeschafft.

- Der Konfuzius-Friedenspreis wird seit 2010 von der Volksrepublik China vergeben. Er gilt als Antwort auf die von der chinesischen Führung missbilligten Vergabe des Friedensnobelpreises an Liu Xiaobo im Jahr 2010.

Ig-Nobelpreis

- Der Ig-Nobelpreis ist ein satirischer Preis und wird für unnütze, unwichtige oder skurrile wissenschaftliche Arbeiten verliehen. Entgegen dem Namen wird der Preis nicht mehr als negativ gesehen und viele Preisträger nehmen ihn gerne an. Bei der Preisverleihung übernehmen echte Nobelpreisträger die Übergabe. Seit 2010 gibt es mit Andre Geim sogar einen Wissenschaftler, der sowohl den Ig-Nobelpreis als auch den Nobelpreis erhalten hat.

Literatur

- Frank Ammoneit u. a.: Harenberg-Lexikon der Nobelpreisträger. Alle Preisträger seit 1901, ihre Leistungen, ihr Leben, ihre Wirkung. 2. aktualisierte und erweiterte Auflage. Harenberg, Dortmund 2001, ISBN 3-611-00612-2.

- Kenne Fant: Alfred Nobel. Idealist zwischen Wirtschaft und Wissenschaft („Alfred Bernhard Nobel“). Birkhäuser, Basel 1995, ISBN 3-7643-5059-8.

- Bernhard Kupfer: Lexikon der Nobelpreisträger. Patmos-Verlag, Düsseldorf 2001, ISBN 3-491-72451-1.

- Peter Neulen (Hrsg.): Der Brockhaus Nobelpreise. Chronik außergewöhnlicher Leistungen. 2. Auflage. Brockhaus Verlag, Mannheim 2004, ISBN 3-7653-0492-1.

Weblinks

- Offizielle Seite mit Biographien aller Nobelpreisträger (englisch)

- Nobelmuseum Stockholm

- Eine Auflistung aller Nobelpreisträgerinnen

- Jährliche Nobelpreisträgertagung auf der Insel Lindau im Bodensee

- Bernhard Fritscher: Nobelpreisträger. In: Historisches Lexikon Bayerns. 23. Juli 2008.

- Umfangreiche Entstehungsgeschichte des Nobelpreises erstellt an der Ernst Moritz Arndt Universität Greifswald

Einzelnachweise

- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 Tore Frängsmyr, Alfred Nobel, deutsche Fassung herausgegeben vom Schwedischen Institut, ISBN 978-91-520-0955-0

- ↑ http://nobelprizes.com/nobel/why_no_math.html

- ↑ Der Wirtschafts-Nobelpreis ist eine umstrittene Auszeichnung, FAZ.NET, 11. Oktober 2004

- ↑ So geht Nobels Welt zugrunde. In: Der Tagesspiegel. 8. Dezember 2008

- ↑ Nobel-Stiftung. Noble Sorgen. Handelsblatt, 10. Dezember 2008

- ↑ http://nobelprize.org/nobel_organizations/nobelfoundation/publications/lesprix.html

- ↑ § 1 der Statuten der Nobelstiftung

- ↑ http://www.dn.se/ekonomi/nobelprisets-varde-sjunker-for-varje-ar-1.1186259

- ↑ § 9 der Statuten der Nobelstiftung

- ↑ http://www.svd.se/nyheter/inrikes/nobelpriser-kan-tillverkas-utomlands_6213379.svd

- ↑ Birgitta Lemmel: The Nobel Prize Medals and the Medal for the Prize in Economics. 2006

- ↑ Birgitta Lemmel: The Nobel Prize Diplomas. 2006

- ↑ Statuten des Wirtschaftspreises

- ↑ http://nobelprize.org/nobel_prizes/peace/articles/gandhi/

- ↑ 15,0 15,1 § 7 der Nobelstiftungstatuten

- ↑ 16,0 16,1 § 4 der Statuten der Nobelstiftung

- ↑ § 2 der Statuten der Nobelstiftung

- ↑ 18,0 18,1 § 5 der Statuten der Nobelstiftung

- ↑ Der Geburtstag des Mediziners Werner Forßmann 29. August 1904. WDR ZeitZeichen 29. August 2009 [1]

- ↑ Nobelpreisträger Hänsch bleibt in München. 31. Januar 2006

- ↑ Suche nach Oswald T. Avery in der Nominierungsdatenbank der Nobelstiftung

- ↑ § 10 der Statuten der Nobelstiftung

- ↑ § 3 der Statuten der Nobelstiftung

- ↑ WDR Zeitzeichen vom 4. Juli 2009 anlässlich des 75. Todestags von Marie Curie

- ↑ The Magic Call

- ↑ Bei Anruf Nobelpreis. auf: Zeit Online. 6. Oktober 2009

- ↑ Offisielle flaggdager (norwegisch)

- ↑ Nobelpreis: Dünnes Eis. In: Der Spiegel. Nr. 50, 1985 (online).

- ↑ Deutschlandfunk Kalenderblatt vom 8. Mai 2007

- ↑ Nominations 1901–1950 – Nominations for the Nobel Prize in Literature each year (1901–1950). Nobelprize.org

- ↑ Big Science, große Lobby. In: Süddeutsche Zeitung. Nr. 256, 2008, S. 12

| Dieser Artikel basiert ursprünglich auf dem Artikel Nobelpreis aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. In der Wikipedia ist eine Liste der ursprünglichen Wikipedia-Autoren verfügbar. |