| Jewiki unterstützen. Jewiki, die größte Online-Enzyklopädie zum Judentum.

Helfen Sie Jewiki mit einer kleinen oder auch größeren Spende. Einmalig oder regelmäßig, damit die Zukunft von Jewiki gesichert bleibt ... Vielen Dank für Ihr Engagement! (→ Spendenkonten) |

How to read Jewiki in your desired language · Comment lire Jewiki dans votre langue préférée · Cómo leer Jewiki en su idioma preferido · בשפה הרצויה Jewiki כיצד לקרוא · Как читать Jewiki на предпочитаемом вами языке · كيف تقرأ Jewiki باللغة التي تريدها · Como ler o Jewiki na sua língua preferida |

Kralle

Die Kralle (lateinisch Unguis[1], Plural ungues; lat. ungula „Kralle, Klaue, Huf, Pferd“; lat. ungulatus „mit Krallen, mit Hufen versehen“; lat. unguiculus „Nägelchen, Nagel“, Unguicula[2])[3] ist eine feste, meist gekrümmte Struktur an den Endgliedern der Extremitäten vieler Tiere als Schutz und zum Greifen.

Bei vielen Wirbeltieren (Reptilien, Vögel, Säugetiere) ist sie eine aus Horn gewachsene Hautbildung der Zehen und Finger (Vorderzehen). Charakteristische Grundkomponente der Krallen der Wirbeltiere ist das Strukturprotein Keratin, gebildet von Keratinozyten. Die knöcherne Grundlage der Kralle ist das distale Finger- oder Zehenglied (Phalanx distalis), auch als Krallenbein (Os unguiculare) bezeichnet.

Die Krallen an den Tarsen der Gliederfüßer sind Bildungen des Exoskeletts, ihre Hauptkomponente ist Sklerotin mit einem geringeren Anteil an Chitin.[4] Es sind analoge Organe zu den Krallen der Wirbeltiere.

Säugetiere

Die krallentragenden Säugetiere können als Unguiculata bezeichnet werden in Abgrenzung zu den Ungulata (Huftieren), die Bezeichnung Unguiculata ist aber kaum noch gebräuchlich.[5] Die Kralle gehört zu den Hautanhangsgebilden und ist dem Nagel der Menschen und Menschenaffen und dem Huf und der Klaue der Huftiere homolog. An der Grenze zur normalen Haut liegt am Krallenrücken ein tief eingezogener Falz (Vallum, vallum unguis, Nagelfalz).[6] In dieser Vertiefung besitzt die Lederhaut feine Zotten, deren Epidermisüberzug den Hauptteil der Hornwand bildet (sogenanntes Kronhorn).[7] Im Wandbereich der Lederhaut sind feinste Blättchen zu finden, die für die Verankerung des Krallenschuhs sorgen. An der kleinen rundlichen Sohle wird ein weiches Horn gebildet.

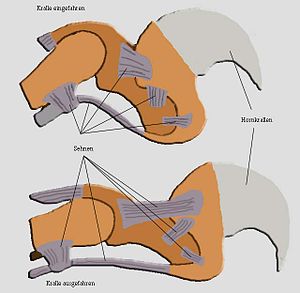

Einziehmechanismus: Die Krallen der meisten Katzen sind in einer Hauttasche verborgen wenn sie nicht benötigt werden (nicht bei Geparden); ein elastisches Band (Ligamentum dorsale longum) zieht die Kralle passiv zurück. Ein Hilfsband (Ligamentum dorsale breve) sorgt dabei dafür, dass die Kralle seitlich am mittleren Zehenglied vorbeigeführt wird (Krallenmechanismus). Durch Zug der tiefen Beugesehne können die Krallen ausgefahren werden. Durch diesen Mechanismus werden die Katzenkrallen beim Laufen geschont und bleiben scharf. Zudem schärfen Katzen ihre Krallen durch Entfernen der seitlichen, oberflächlichen Lagen der Hornwand ständig nach.

Dagegen werden die Krallen bei den meisten anderen krallentragenden Säugetieren beim Laufen abgerieben. Bei vielen Haustieren ist der Abrieb der Krallen geringer als deren Längenwachstum. Die Krallen müssen dann regelmäßig gekürzt werden.

Siehe auch: Wolfskralle, Putzkralle

Vögel

Die meisten Vögel besitzen Krallen nur an den Zehen. Nur der Hoatzin trägt als Jungvogel zusätzlich Krallen an den Flügeln.

Vögel benutzen ihre Krallen, um beim Landen oder Halten an Bäumen festen Halt zu finden. Viele Vögel verwenden ihre Krallen, um Nestmaterial oder Nahrung (im Flug) zu halten oder Nahrungsbrocken zu zerteilen, manche setzen ihre Krallen ein, um Beutetiere zu fangen, festzuhalten oder zu töten.

Bei Ziervögeln ist oft ein regelmäßiges Krallenschneiden erforderlich, da die Abnutzung im Käfig zu gering ist.

1 Kralle/Klaue (Unguis), 2 Pulvillus (kissenartiges Organ), 3 Empodium,

4 Arolium

Gliederfüßer

Die Krallen der Gliederfüßer werden häufig auch Klauen genannt. Bei den meisten krallentragenden Vertretern findet sich am Endglied (Prätarsus) des Fußes (Tarsus) ein Paar Krallen (auch als Unguis bezeichnet). Seltener ist nur eine Kralle ausgebildet.

Webspinnen: Bei Webspinnen ist die Ausprägung des Tarsus als Trionycha (Dreikraller oder Drei-Klauen-Spinnen) oder Dionycha (Zweikraller oder Zwei-Klauen-Spinnen) von entscheidender Bedeutung und Hinweis auf unterschiedliche Lebensweisen.[8] Zu den Dreikrallern gehören die meisten netzbauenden Arten. Zweikraller hingegen besitzen statt der Mittelklaue Setae und sind meist aktiv jagende Arten wie die Springspinnen. Die Einteilung der Webspinnen in Dreikraller und Zweikraller entspricht jedoch nicht der Taxonomie.

Einzelbelege

- ↑ Pons: Kralle

- ↑ A. Trautmann: Äußere Haut: Die Kralle, Unguicula. In. A. Trautmann, J. Fiebiger (Hrsg.): Lehrbuch der Histologie und vergleichenden mikroskopischen Anatomie der Haussäugetiere. Berlin, Paul Parey, 8. und 9. Auflage, 1949, Kap. 3, S. 321–323.

- ↑ Pons: unguiculat

- ↑ Börner, H.: Arthropoden. In: Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz, Springer-Lehrbuch, Springer, Berlin Heidelberg 2009, Kapitel 10, S. 173–290 doi:10.1007/978-3-540-49068-5_10 ISBN 978-3-540-49067-8.

- ↑ Minkoff, Eli C.: Mammalian cohorts. Journal of Natural History, Band 13, Nr. 5, 1979, S. 589–597 doi:10.1080/00222937900770451

- ↑ Feneis, Heinz: Pocket Atlas of Human Anatomy. 4. Ausgabe, 2000, Thieme, S. 392–395, ISBN 3-13-511204-7

- ↑ Horst Erich König: Anatomie der Haussäugetiere: Lehrbuch und Farbatlas für Studium und Praxis ... Schattauer Verlag, 2012, S. 637 (mit Abb. 18–52)

- ↑ Wunderlich, Jörg: Zur Bestimmung der häufigsten fossilen Spinnen im Baltischen Bernstein. Schwarz auf Weiß (zum Thema Bernstein) 1997, S. 185–195.

| Dieser Artikel basiert ursprünglich auf dem Artikel Kralle aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. In der Wikipedia ist eine Liste der ursprünglichen Wikipedia-Autoren verfügbar. |