| Jewiki unterstützen. Jewiki, die größte Online-Enzyklopädie zum Judentum.

Helfen Sie Jewiki mit einer kleinen oder auch größeren Spende. Einmalig oder regelmäßig, damit die Zukunft von Jewiki gesichert bleibt ... Vielen Dank für Ihr Engagement! (→ Spendenkonten) |

How to read Jewiki in your desired language · Comment lire Jewiki dans votre langue préférée · Cómo leer Jewiki en su idioma preferido · בשפה הרצויה Jewiki כיצד לקרוא · Как читать Jewiki на предпочитаемом вами языке · كيف تقرأ Jewiki باللغة التي تريدها · Como ler o Jewiki na sua língua preferida |

Feinstaub

Feinstaub ist ein Teil des Schwebstaubs. Die aktuelle Definition des Feinstaubs geht zurück auf den im Jahre 1987 eingeführten „National Air Quality“-Standard for Particulate Matter (kurz als PM-Standard bezeichnet) der US-amerikanischen Umweltschutzbehörde EPA (Environmental Protection Agency).[1] Die ursprüngliche Definition des Feinstaubs basierte auf der Johannesburger Konvention aus dem Jahr 1959 und sah als Trennkorndurchmesser einen aerodynamischen Durchmesser von 5 µm vor.[2]

Kategorisierung

Die mit dem US-Standard eingeführte PM-Kategorisierung stellt eine grundlegende Veränderung in der Bewertung von Immissionen dar: Während zuvor die Gesamtimmission betrachtet wurde, liegt der Fokus nun auf dem einatembaren Anteil der Immissionen. Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass feine Partikel von den Schleimhäuten im Nasenraum/Rachenraum bzw. den Härchen im Nasenbereich nur teilweise zurückgehalten werden, während gröbere Partikel keine Belastung der Atemwege darstellen, daher wird im Zusammenhang mit Feinstaub auch von inhalierbarem Feinstaub bzw. als thorakalem Schwebstaub gesprochen.

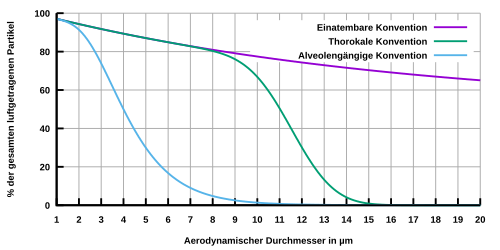

In der ersten Fassung der amerikanischen Richtlinie wurde der Standard PM10 definiert, für den seit Anfang 2005 auch in der EU ein Grenzwert einzuhalten ist. Im Gegensatz zu der üblicherweise genannten Definition stellt PM10 keine scharfe Aufteilung der Immissionen bei einem aerodynamischen Durchmesser von 10 Mikrometern (10 µm) dar; vielmehr wurde versucht, das Abscheideverhalten der oberen Atemwege nachzubilden: Partikel mit einem aerodynamischen Durchmesser von weniger als 1 µm werden vollständig einbezogen, bei größeren Partikeln wird ein gewisser Prozentsatz gewertet, der mit zunehmender Partikelgröße abnimmt und bei ca. 15 µm schließlich 0 % erreicht. Technisch gesehen entspricht dies der Anwendung einer Gewichtungsfunktion (in der Fachsprache Trennkurve bzw. Trennfunktion) auf die Immissionen (in der Praxis wird dies durch einen größenselektiven Einlass an den Messgeräten erreicht). Aus dem Verlauf dieser Gewichtungsfunktion leitet sich letztendlich auch die Bezeichnung PM10 ab, da bei ca. 10 µm genau die Hälfte der Partikeln in die Gewichtung eingehen.

Im Jahr 1997 wurde die amerikanische Richtlinie um PM2.5 ergänzt, die dem lungengängigen (alveolengängigen) Feinstaub (auch Feinststaub genannt) entspricht. Die Definition ist analog zu PM10, allerdings ist die Gewichtungsfunktion wesentlich steiler (100 % Gewichtung < 0,5 µm; 0 % Gewichtung > 3,5 µm; 50 % Gewichtung bei ca. 2,5 µm). Diese wesentlich schärfere Trennung lässt sich bei der Messung nicht mehr durch einen speziellen Einlass erreichen, hierfür kommen in der Praxis Impaktoren oder Zyklone zum Einsatz.

Weiterhin existiert noch die Definition der ultrafeinen Partikel (UP bzw. UFP, „Ultrafeinstaub“), dies sind Nanopartikel mit einem Durchmesser von weniger als 100 nm (0,1 µm).

Neben dem PM-Standard, der nach Partikelgröße einteilt, kann man Stäube auch nach Beschaffenheit, Herkunft oder anderen Kriterien einteilen. Während also bei PM die von der Größe abhängige Wirksamkeit im Vordergrund steht, schlüsseln andere Modelle etwa unter dem Aspekt der stofflichen und strukturellen Toxizität oder nach dem Verursacher auf. Eine hinreichend vollständige Betrachtung lässt sich nur unter Einbeziehung mehrerer Modelle erreichen. Ein rein auf einem PM-basierendes Erfassungs- und Auswertekonzept wäre damit prinzipbedingt mindestens unvollständig (und/oder irreführend); ebenso jegliche Diskussion, die sich rein auf den Begriff des Feinstaubs beschränkt, während es um die Diskussion von Luftschadstoffen bzw. um Luftreinhaltung geht.

Näheres hierzu führt ein Bericht in Die Zeit unter Berufung auf den Experten Joachim Heyder aus:

„Die Beschreibung dieses allerfeinsten Universums nur durch sein Gewicht ist keine brillante Idee.“[3]

Heyder selbst, bis Ende 2004 Leiter des Instituts für Inhalationsbiologie im GSF – Forschungszentrum für Umwelt und Gesundheit,[4] beschreibt die aktuellen Erkenntnisse wie folgt:

„Je kleiner die Partikel, umso gefährlicher sind sie für Menschen“

ZEIT ONLINE führt weiter dazu aus:

„Das Gewicht einzelner Partikel verrät kaum etwas über deren Toxizität. Über die Gefährlichkeit entscheiden vielmehr deren Inhalt und Form, sprich die Chemie und die Physik der Teilchen, etwa ihre Größe und Gestalt.“

Ein generelles Problem der Feinstaub-Bewertung steckt demnach in den verwendeten Messmethoden, die oftmals das Gewicht der Partikel bemühen und stark vom Feuchtegehalt der Partikel je nach Wetterlage beeinflusst werden können. Weiterhin finden sich bei den üblichen Messmethoden oftmals Abweichungen im Bereich bis zu 30 %, und manchmal sogar bis zu 50 %. Diese Abweichungen lassen sich zunächst dadurch vermeiden, dass nur die Trockenmasse des Feinstaubs ermittelt wird, was wiederum die Wirkung in der Luft je nach Kondensation vernachlässigt. Die Wirkung der Kondensation und Zusammenballung von Teilchen ist umso größer, je kleiner die einzelnen Teilchen sind. Dies ist der Grund für die Erweiterung der Messverfahren von PM10 auf PM2.5. Eine qualitative Analyse – etwa hinsichtlich der chemischen Zusammensetzung – setzt jedoch eine Mindestmasse an Probensubstanz voraus, die mit den bisherigen Erfassungsmethoden oft nicht vorhanden ist.

Entstehung

Feinstaub kann sowohl aus natürlichen wie auch aus anthropogenen (menschlichen) Quellen stammen. Welche Quelle an welchem Ort dominiert, hängt von den jeweiligen örtlichen Gegebenheiten ab.

Hauptverursacher der natürlichen Staubbelastung (auch von Feinstaub) sind:

- die Erosion von Gesteinen (hauptsächlich durch Wasser und Wind) samt folgender Deflation, beispielsweise Sahara-Staub und sonstige Flugstäube

- Kleinstlebewesen, z. B. Pilzsporen

- Partikelneubildung aus Vorläufern in der Atmosphäre

- Pflanzen (Pollen vieler Pflanzen können Allergien auslösen; siehe auch Pollenflugkalender)

- Seesalz durch Gischt und Trocknung

- Vulkanausbrüche

- Waldbrände

- kosmischer Partikeleinfall

Hauptverursacher des anthropogenen Anteils am Feinstaub in Deutschland waren um 2001 (laut Bundesumweltministerium und ergänzenden Quellen):

- Wirtschaft: 74.000 t/Jahr

- Industrie: 60.000 t/Jahr

- Schüttgutumschlag: 8.000 t/Jahr

- Industriefeuerungen: 6.000 t/Jahr

- Verkehr: 64.000 t/Jahr

- Straßenverkehr: 42.000 t/Jahr

- Abgase der

- Abrieb von

- Fahrzeugkatalysatoren

- Antriebssystemen (Kardanwellen, Dichtungen, Getrieben)

- Bremssystemen, Bremsenabrieb: 7.000 t/Jahr (Ergänzung)

- Reifen, Reifenabrieb (Gummireifen): 6.000 t/Jahr (Ergänzung)

- Straßenbelag, Straßenoberfläche: derzeit keine Angaben verfügbar

- Aufwirbelung von Straßenstaub

- Luftverkehr, Schiffsverkehr und sonstiger Verkehr: 16.000 t/Jahr

- Abgase der

- Turbinen-Antriebe

- Düsen-Antriebe (Raketen-Antriebe)

- Partikel durch verglühende Satelliten und Raketen-Antriebsstufen

- Abgase der

- Schienenverkehr: 6.000 t/Jahr

- Abgase der Diesel-Motoren

- Bremssand

- Abrieb Rad-Schiene

- Abrieb Kohleleiste des Stromabnehmers und der Oberleitung

- Zermahlung des Schotters

- Straßenverkehr: 42.000 t/Jahr

- Privathaushalte und Kleinverbraucher: 33.000 t/Jahr

- Heizungen

- Gas-Brenner

- Öl-Brenner

- Holzheizungen

- andere Heizungen

- sonstiges

- Räucherwerk (vor allem Räucherstäbchen und Räucherkerzchen aus Privathaushalten und anderes Räucherwerk aus liturgischen Verbrauchern)

- Kerzen, Öllampen und andere Leuchtmittel mit Abbrand

- Heizungen

- Elektrizitäts- und Fernheizwerke: 19.000 t/Jahr

- Öl-Brenner, Gas-Brenner, Kohle-Brenner

- Filterstäube

- Kühlmittel

- Landwirtschaft: 15.000 t/Jahr

- Tierhaltung: 7.500 t/Jahr (ca. 4,5 % der Gesamtmenge, Ergänzung)

- Sonstige: 7.500 t/Jahr (ca. 4,5 % der Gesamtmenge, Ergänzung)

Dies ergab eine Gesamtzahl von rund 205.000 t/Jahr. Diese Zahl war in vieler Hinsicht unvollständig. Zum Beispiel wurde Feinstaub aus Tagebauen wie dem Braunkohletagebau ignoriert und der Anteil des Straßenverkehrs wurde zunächst nur teilweise berücksichtigt: Der Abrieb von Reifen, Bremsbelägen und Straßenasphalt fehlte. Der Reifenabrieb verursachte grob geschätzt rund 60.000 t/Jahr (davon PM10-Anteil etwa 10 %, also rund 6.000 t/Jahr) und Bremsabrieb 5.500 bis 8.500 t/Jahr (überwiegend PM10) (Umweltbundesamt 2004). Über Emissionen von der Straßenoberfläche sind keine Schätzungen bekannt.

In Städten betrug der Anteil des Verkehrs an den Feinstaubemissionen schätzungsweise 20 Prozent (siehe auch Verordnung zum Erlass und zur Änderung von Vorschriften über die Kennzeichnung emissionsarmer Kraftfahrzeuge). Im landesweiten Mittel waren es etwa 30 Prozent. Eine Aussage über die absoluten Verhältnisse ließ sich daraus nicht ableiten, da die Gesamtbelastung in urbanen Gebieten, insbesondere während der Wintermonate, häufig stark vom Feinstaub aus Heizungsanlagen für private, öffentliche und gewerbliche Zwecke dominiert wird.

Staub entsteht auch infolge Erosion von zementgebundenem Asbest aus Eternit, das früher als Dachdeckmaterial, Fassadenplatten, für Formteile wie Blumenkästen und Zäune eingesetzt wurde.[5][6][7]

Auch die Landwirtschaft trägt zur Feinstaubemission bei. Ihr durchschnittlicher Anteil an der europäischen PM10-Emission betrug um 2001 etwa 9 %, wobei etwa die Hälfte auf Tierhaltung zurückzuführen ist.

Das Umweltbundesamt weist darauf hin, dass zu Silvester die Feinstaubbelastung explosionsartig von einem Mittelwert von 22 µg auf über 1000 µg pro Kubikmeter Luft ansteigt. Es empfiehlt daher das Feuerwerk aus gesundheitlichen Gründen einzuschränken.[8]

Quellen von Feinstaubemissionen durch Privathaushalte sind vor allem Holzheizungen und offene Kamine, da die Verbrennung von Festbrennstoffen zu wesentlich höheren Feinstaubemissionen führt als die Verbrennung flüssiger oder gasförmiger Brennstoffe. Durch den Rückgang der Verfeuerung von Kohlebrennstoffen und den Anstieg der Holzfeuerung stammte in Deutschland mit 24.000 Tonnen[9] der überwiegende Teil der Feinstaubemissionen aus Kleinfeuerungsanlagen mit Holzfeuerung. Öl und Gas trugen zusammen lediglich zwei Tonnen bei. Die Feinstaubemissionen von Pelletheizungen lagen um 2005 bei vergleichbarer thermischer Leistung im Vergleich zur Verbrennung von Scheitholz um den Faktor zwei bis acht niedriger,[9][10] aber immer noch beim Eintausendfachen einer Erdgasheizung.[10] Etwa von 2000 bis 2005 wurden Feinstaubreduktionen mittels emissionsärmerer Formen der Holzverbrennung zunichtegemacht durch eine Zunahme der Holzverfeuerungsanlagen.

Um das Problem der Feinstaubemissionen durch Holzverbrennung zu reduzieren, hat der Gesetzgeber in Deutschland beschlossen, dass Anlagen, die vor dem 1. Januar 1975 zuletzt einer Typenprüfung unterzogen wurden, entweder bis Ende 2017 nachgerüstet oder stillgelegt werden müssen. Auflagen für neuere Anlagen wurden 2010 in der Ersten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes beschlossen.

In geschlossenen Räumen sind der Rauch von Tabakwaren, Laserdrucker und Kopierer Quellen der Feinstaubbelastung.[11] Emissionen von 2 Milliarden Partikel pro gedruckter Seite sind bei Laserdruckern keine Seltenheit.[12]

EU-Bürger haben seit dem 26. Mai 2011 die Möglichkeit, genau zu sehen, wer in ihrer Umgebung Luft verschmutzt. Europäische Kommission und Europäische Umweltagentur haben im European Pollutant Release and Transfer Register neue Karten veröffentlicht, die auf einer Skala von 5 x 5 km zeigen, wo Emissionsquellen wie Straßen- und Luftverkehr u. a. Feinstaub emittieren. Bisher waren solche Werte nur punktuell, z. B. bei einzelnen Industrieanlagen, einsehbar.[13][14]

Arbeitsschutz

Im Bereich Arbeitsschutz wird Feinstaub als Teil der Gesamtstaubbelastung betrachtet, die, in Deutschland nach den Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS), wie andere Gefahrstoffe, festgelegt und überwacht wird. Zur Messung der Staubbelastung sollen Messgeräte eingesetzt werden, die der DIN EN 481 entsprechen. Diese Norm legt Konventionen für die Staubfraktionen alveolengängigen Fraktion, thorakalen Fraktion sowie einatembaren Fraktion fest.[15]

Falls für einen Stoff nicht anders explizit festgelegt, gilt, wie in der TRGS 900 definiert, seit 14. Februar 2014 der allgemeine Staubgrenzwert, der für A-Staub bei 1,25 mg/m³ und für E-Staub bei 10 mg/m³ liegt.[16]

Reduktion

Europäische Union

In Europa wurden mit der Tochterrichtlinie 1999/30/EG vom 22. April 1999 zur Luftqualitätsrichtlinie (in deutsches Recht umgesetzt mit der Verordnung über Immissionswerte für Schadstoffe in der Luft – 22. Bundes-Immissionsschutzverordnung (BImSchV) vom 11. September 2002) Grenzwerte für Feinstaub festgelegt:

- Seit dem 1. Januar 2005 beträgt der einzuhaltende Tagesmittelwert für PM10 50 µg/m³ bei 35 zugelassenen Überschreitungen im Kalenderjahr. (In Österreich sind von 1. Januar 2005 bis 31. Dezember 2009 nur 30 Überschreitungen/Jahr erlaubt)

- Seit dem Jahr 2005 beträgt der Jahresmittelwert für PM10 40 µg/m³.

- Seit dem 1. Januar 2010 darf der einzuhaltende Tagesmittelwert für PM10 weiterhin 50 µg/m³ betragen, die ursprünglich vorgesehenen nur noch 7 zugelassenen Überschreitungen im Kalenderjahr sind durch Richtlinie 2008/50/EG vom 21. Mai 2008 (Anhang XI) wieder auf die ursprünglich zulässigen 35 Überschreitungen korrigiert worden.

- Seit dem Jahr 2010 sollte der Jahresmittelwert für PM10 nur noch 20 µg/m³ betragen. Auch dies ist durch die Richtlinie 2008/50/EG vom 21. Mai 2008 (Anhang XI) wieder entschärft worden, so dass seit 2010 weiter der Jahresmittelwert für PM10 40 µg/m³ gilt.[17]

Bei Grenzwertüberschreitung ist ein Luftreinhalteplan oder Aktionsplan aufzustellen. Darin werden in den einzelnen europäischen Ländern unterschiedliche Strategien verfolgt:

- In London hat die 2003 eingeführte City-Maut zwar den Verkehr verringert, die Feinstaubbelastung (Immissionen) blieb aber praktisch konstant. Seit Juli 2005 beträgt die Gebühr 8 £. Im Jahr 2007 wurde die Mautzone vergrößert.[18]

- In Italien gibt es Fahrverbote, die generell, nur sonntags oder abwechselnd für Fahrzeuge mit geradem oder ungeradem Kennzeichen gelten.

- In Österreich gibt es Subventionen für Partikelfilter bei Dieselfahrzeugen sowie Förderung von Biodiesel. Außerdem gibt es Luftsanierungsgebiete – z. B. in Teilen des Inntals in Tirol oder im Großraum Graz sowie Feinstaubtempolimits auf diversen Autobahnen.[19]

- In Deutschland wurde der Einbau von Partikelfiltern steuerlich gefördert. Mehrere Kommunen haben 2008 Umweltzonen eingeführt, die von Fahrzeugen mit hohen Feinstaubemissionen nicht befahren werden dürfen. Weitere Kommunen planen die Einführung von Umweltzonen im Laufe der Zeit. Der Einsatz von Partikelminderungssystemen wird ab 2009 bei Lkw durch die Einordnung in eine günstigere Mautkategorie entsprechend ausgerüsteter Fahrzeuge gefördert.

Partikelfilter nach dem Wandstromprinzip stellen wegen ihres hohen Filtrationswirkungsgrades (> 95 %) für Gesamtpartikelmasse eine wirksame Möglichkeit zur Reduzierung dieser Partikelemissionen dar. Nebenstromfilter auch Nebenstrom-Tiefbettfilter genannt, filtern vor allem die gesundheitsschädlichen Feinstpartikeln (PM10 und kleiner) mit über 80 % die Gesamtpartikelmasse mit bis zu 40 %. Da gerade der Dieselruß krebserregend wirkt, sind Partikelfilter für Dieselmotoren trotz ihrer geringen Gesamtauswirkung auf die Feinstaubbelastung sinnvoll.

Angesichts der häufigen Grenzwert-Überschreitungen in deutschen Städten argumentieren viele Politiker, die EU-Richtlinie 1999/30/EG[20] sei nicht einzuhalten, die Grenzwerte müssten daher erhöht werden.

Der Verband der Automobilindustrie hält eine regelmäßige Straßenreinigung in den Hauptverkehrsstraßen für effizienter als die Lösung des Feinstaubproblems durch die Einführung von Dieselrußfiltern. Laut einer vom Berliner Senat beauftragten Studie sollen 13 bis 16 Prozent der Feinstaub-Belastung von Ablagerungen auf den Straßen stammen.[21] Um den Feinstaub dauerhaft durch die maschinelle Reinigung der Straßen aus den Innenstädten zu entfernen, sind Kehrmaschinen zur Feinstaubrückhaltung erforderlich. Unter dem Gesichtspunkt, dass kleinere Partikel systematisch für den Menschen gefährlicher sind, postuliert der Experte Heyder, dass eine angenommene oder klassische Kehrmaschine, die nur Partikel im mittleren und oberen Bereich tauglich reduziert, zwar durchaus geeignet wäre die Einhaltung der Grenzwerte zu gewährleisten, für die Gesundheit aber dennoch keinen besonderen Effekt entfalten würde.[22] Im Rahmen der Organisation EUnited Municipal Equipment, ansässig in Brüssel und Frankfurt, kam es zwischenzeitlich zur Definition eines Gütesiegels für Straßenreinigungsfahrzeuge, das den Schriftzug „PM 10 2008 – Certified“ beinhaltet und damit einen Standard im Rahmen der Industrie für die Ausrüstung kommunaler Dienste definiert. Eine eingeplante Fortschreibung der Prüfungsrichtlinien hin zu PM 2.5 wartet noch auf eine zugehörige Richtlinie der EU zur Luftreinhaltung.[23]

Die Bundesregierung hat am 31. Mai 2006 eine Verordnung zur Kennzeichnung emissionsarmer Kraftfahrzeuge (Kennzeichnungsverordnung) nach § 40 Abs. 3 des Bundesimmissionsschutzgesetzes beschlossen. Sie soll dazu beitragen, die Feinstaubbelastung zu reduzieren, die in den Städten derzeit vielfach als zu hoch empfunden wird. Dazu sieht die Verordnung eine bundesweit einheitliche Kennzeichnung von Autos, Lastwagen und Bussen mit Plaketten nach Höhe ihrer Feinstaubemission vor. Zudem wird ein neues Verkehrszeichen „Umweltzone“ eingeführt, das ein feinstaubbedingtes Fahrverbot signalisiert. Bei einem solchen Fahrverbot dürfen künftig lediglich Fahrzeuge fahren, die eine bestimmte Feinstaubplakette auf der Windschutzscheibe tragen. Die GTÜ (Gesellschaft für technische Überwachung) in Stuttgart bietet inzwischen einen Dienst auf ihrer Webseite an, mit dem festgestellt werden kann, welche Feinstaubplakette für welches Fahrzeug erhältlich sein wird. Die Wirksamkeit und Rechtmäßigkeit dieser Maßnahme wird indes angezweifelt, insbesondere weil auch PKW mit Fremdzündungsmotor von Fahrverboten betroffen sind, die nicht zu den abgasbedingten Feinstaubemissionen beitragen. Hier wird insbesondere kritisiert, dass einseitig auf den Kraftfahrzeugverkehr ausgerichtete Maßnahmen dem Verursacherprinzip nicht hinreichend Rechnung tragen, da die Feinstaubemissionen aus Industrie und privaten Feuerungsanlagen nicht ebenfalls herangezogen werden.

|

Bitte Belege für diesen Artikel bzw. den nachfolgenden Abschnitt nachreichen! |

Die Erkenntnis, dass bei direkteinspritzenden Ottomotoren die Kraftstoffverbrauchseinsparung mit einer erheblichen Zunahme an Feinstaubausstoß einhergeht – gemäß Messungen beträgt dieser ein Vielfaches der aktuellen Grenzwerte von Dieselmotoren –, droht bei der anstehenden Festsetzung der Grenzwerte der seit 2014 geltenden „Euro 6“-Schadstoffnorm zum politischen Zankapfel zu geraten. Angeblich planen die Herstellerverbände einen Grenzwert für direkteinspritzende Benzinmotoren, der wesentlich höher ist als der für Dieselmotoren. Dieser Plan stößt bei Umweltlobbyisten auf harsche Kritik.[24]

Bis heute wird die Feinstaubbelastung durch Tabakrauch in Innenräumen häufig ignoriert, obwohl sie alle Grenzwerte bei weitem übersteigt (siehe Abschnitt Mailänder Studie).

Gerade laufende Diskussionen über die beste Maßnahme haben folgende Problempunkte zu Tage gefördert:

- Feinstaub reichert sich in den stehenden Luftschichten an – Fahrverbote bringen zwar keine zusätzliche Erhöhung, aber die Konzentration im verkehrsfernen Bereich sinkt bei austauscharmen Wetterlagen auch nicht.

- Im Prinzip können auch „saubere“ Fahrzeuge Feinstaub durch Bremsen-, Kupplungs- und Reifenabrieb sowie Aufwirbelung erzeugen, insbesondere wenn sich bereits eine Feinstaubschicht in Bodennähe befindet bzw. die Straße gestreut wurde.

- Bei größerer Schadstoffverfrachtung in Gebiete hinein wirken jegliche lokale Maßnahmen innerhalb dieser Gebiete naturgemäß nur sehr begrenzt – es sind regional übergreifende Konzepte nötig.

- Ein Umstieg eines größeren Teils der Pendler auf den öffentlichen Verkehr nur an Tagen mit hoher Schadstoffkonzentration ist aus Kapazitätsgründen nicht möglich. Zusätzliche Ressourcen nur auf Verdacht vorzuhalten ist für die Verkehrsbetriebe nicht leistbar.

- Instrumente zur Förderung der Bildung von Fahrgemeinschaften wurden bisher nicht entwickelt (z. B. Ausnahmen von der Innenstadtmaut für mehrfach besetzte Fahrzeuge). Die (automatisierte) Kontrolle des Besetzungsgrades ist nicht gewünscht (Videoüberwachung).

- Begrenzte Erfolge haben Gratis-ÖV-Aktionen (u. a. SMS-basiert) mit geringer Wirkung auf die Gesamtbelastung.

- Die Feinstaubbelastung durch Holzheizungen nahm in den letzten Jahren in einigen Regionen noch zu (während Belastungen aus anderen Heizquellen dabei in eigenständigem Umfang eher abnahmen).

Feinstaubreduktion in Innenräumen

Feinstaubquellen in Innenräumen sind Zigarettenrauch, Laserdrucker, Kopierer, Kerzen, Kochaktivitäten und Staubsauger ohne Filter.[25] In einer Studie des DAAB und der Gesellschaft für Umwelt- und Innenraumanalytik (GUI), Mönchengladbach aus dem Jahre 2005, stellte man einen signifikanten Anstieg von Feinstaub in der Innenraumluft von Räumen mit Glattböden fest. Das spräche für den Einsatz von Teppichböden in Innenräumen, um die Belastung mit Feinstaub zu reduzieren und damit auch die Menge von allergenen Stoffen in der Raumluft. Nach den Messergebnissen liegt der arithmetische Mittelwert der Feinstaubkonzentration in Räumen mit Glattböden mit 62,9 μg/m³ deutlich oberhalb des gesetzlichen Grenzwertes von 50 μg/m³. Bei den Haushalten mit Teppichböden liegt der Mittelwert bei 30,4 μg/m³, und damit deutlich unterhalb des Grenzwertes. Das Justizministerium Niedersachsen tauschte, nachdem erhöhte Feinstaubwerte im Amtsgericht Burgwedel[26] festgestellt wurden, einem Ministeriumssprechers zufolge im Jahr 2012 alle 4.033 Laserdrucker "zur Vorsorge und Beruhigung der Mitarbeiter"[27] gegen emissionsarme Tintenstrahldrucker aus.

Andere Länder

Die höchste Feinstaubbelastung aller 31 OECD-Hauptstädte weist Seoul auf. Der weitere Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs (siehe U-Bahn Seoul) soll einen Rückgang des Kraftverkehrs herbeiführen; daneben will die Regierung Anreize zur Benutzung weniger stark verschmutzender Fahrzeuge und zum Einbau emissionssenkender Technik geben.[28]

WHO

Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt angesichts der vom Feinstaub ausgehenden Gesundheitsgefahren in ihren WHO-Luftgüte-Richtlinien folgende Grenzwerte für Feinstaub:[29]

- Jahresmittel PM10 20 µg/m³

- Jahresmittel PM2,5 10 µg/m³

- Tagesmittel PM10 50 µg/m³ ohne zulässige Tage, an denen eine Überschreitung möglich ist.

- Tagesmittel PM2,5 25 µg/m³ ohne zulässige Tage, an denen eine Überschreitung möglich ist.

Die Richtwerte der WHO liegen damit deutlich unter den rechtswirksamen Grenzwerten der EU.

Wirkungen auf die Gesundheit

Der Staub wird heute im Wesentlichen für die Auswirkungen von Luftverschmutzungen auf die Gesundheit verantwortlich gemacht, was aber zumindest für die natürlichen Feinstäube aus Meeressalzen nicht gilt, da Ärzte traditionell Heilkuren am Meer als gesundheitsfördernde Maßnahme für die Atemwege verordnen. Auswirkungen der restlichen Feinstäube sind die Verstärkung von Allergiesymptomen, die Zunahme von asthmatischen Anfällen, Atemwegsbeschwerden und Lungenkrebs sowie ein gesteigertes Risiko von Mittelohrentzündungen bei Kindern, Beeinträchtigung des Nervensystems.[30] Daneben werden auch Auswirkungen auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen (z. B. Herzinfarkt) angenommen. Das Ausmaß der Auswirkung von Partikeln auf die Atemwege hängt, neben der Toxizität der Partikel u. a. Blei, Vanadium, Beryllium, Aluminium, Kohlenwasserstoffverbindungen, Dioxine, Furane und Quecksilber, auch von der Größe der Partikel ab: Je kleiner ein Partikel ist, desto tiefer kann es in die Lunge eindringen.

Feinstaub PM10 erreicht teilweise die Lunge, da die Filterwirkung des Nasen-Rachenraumes für feine Partikel mit weniger als 10 Mikrometer Durchmesser nicht ausreicht. So gelangen ultrafeine Teilchen (Durchmesser unter 0,1 µm) bis in die Lungenbläschen und werden von dort nur sehr langsam oder gar nicht wieder entfernt (Staublunge).

Wissenschaftlich noch nicht geklärt ist der Übergang von Feinstäuben ins Blut. Während das Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen davon ausgeht, dass nur ultrafeine Stäube über die Lunge in die Blutbahn gelangen,[31] räumt das Schweizer Bundesamt für Umwelt (BAFU) diese Möglichkeit sogar bei PM10 ein.[32]

Epidemiologische Studien haben für eine Erhöhung der PM10-Konzentration in der Außenluft um 10 µg/m³ mit stark signifikantem Ergebnis ergeben, dass die Morbidität – gemessen an der Anzahl der Krankenhauseinweisungen infolge von Atemwegserkrankungen – um 0,5 bis 5,7 % steigt, und die Mortalität (das Sterberisiko) um 0,2 bis 1,6 % steigt. Die 2001 bis 2004 durchgeführte Feinstaub-Kohortenstudie NRW untersuchte 4.800 Frauen über 60 Jahre und hat gezeigt, dass der Aufenthalt in einer Umgebung mit verkehrsbedingten Luftschadstoffen wie Stickstoffdioxid (NO2) und PM10-Feinstaub zu einer erhöhten Sterblichkeit aufgrund von Herz-Kreislauferkrankungen führen kann.

Einer EU-Studie[33] zufolge sterben jährlich 65.000 Menschen in der Europäischen Union vorzeitig durch Feinstaub. Studien der Weltgesundheitsorganisation (WHO), der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) und aus dem Ruhrgebiet kommen unabhängig zu dem Ergebnis, dass die aktuelle Feinstaubbelastung die Sterblichkeitsrate erhöht. Die Studien geben im Schnitt für Deutschland eine Verkürzung der Lebenszeit um rund zehn Monate an.

Nach Berechnungen des Umweltbundesamtes sollen in Deutschland jährlich im Schnitt rund 47.000 vorzeitige Todesfälle auf die zu hohe Feinstaubbelastung zurückzuführen sein, zum Beispiel durch akute Atemwegserkrankungen oder Lungenkrebs.[34]

Wegen des linearen Zusammenhangs gibt es keine unschädliche Feinstaubkonzentration. Für die Bevölkerung der europäischen Union ergibt die Gesamtbelastung durch das Ausmaß der Luftverschmutzung (mit Stickoxiden, Feinstaub und bodennahem Ozon) im Durchschnitt eine um fast ein Jahr reduzierte Lebenserwartung.[35]

Eine aktuelle Metastudie zeigt, dass bereits Konzentrationen unterhalb der geltenden EU-Grenzwerten gefährlich sind und zu Lungenkrebs, vor allem Adenokarzinomen, führen können.[36]

|

Bitte Belege für diesen Artikel bzw. den nachfolgenden Abschnitt nachreichen! |

Die Studien sind zwar ein Hinweis auf Gesundheitsschäden; jedoch können eventuelle Störgrößen nicht ausgeschlossen werden, und ein wissenschaftlich bewiesener biologischer Wirkungsmechanismus ist nicht bekannt. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) wird deshalb kritisiert, diese Studien als Grundlage für von ihr geforderte schärfere Feinstaubgrenzwerte verwendet zu haben. Nach WHO-Aussagen verkürzt sich infolge des Feinstaubes die durchschnittliche Lebenszeit aller Europäer im Mittel um 8,6 Monate und in Deutschland um 10,2 Monate. Die EU-Kommission geht von circa 310.000 Todesfällen europaweit aus, die jedes Jahr vorzeitig infolge der Feinstaubbelastung eintreten.

Jüngere Forschungen haben gezeigt, dass der PM2,5-Anteil am Feinstaub besonders gesundheitsgefährdend ist, da Partikel dieser Größe bis in die Lungenbläschen gelangen können. Sie sind maximal so groß wie Bakterien und können daher mit freiem Auge nicht gesehen werden. Durch diese geringe Größe der Partikel und der daraus resultierenden langen Verweilzeit in der Atmosphäre (Tage bis Wochen) und der atmosphärischen Transportdistanz von bis zu 1000 km ist PM2,5 auch von internationaler Relevanz. Diese besonders gefährlichen Feinstaubpartikel werden beispielsweise vom österreichischen Messsystem aber noch gar nicht separat erfasst.

Eine aktuelle Bewertung der Gesundheitsauswirkungen von Feinstaub durch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat klar gezeigt, dass eine erhöhte PM2,5-Belastung in Zusammenhang mit schweren Gesundheitsauswirkungen (z. B. Herz-Kreislauf-Erkrankungen) steht.

Neue Untersuchungen lassen Auswirkungen von Feinstaub auf die Hirnfunktion vermuten.[37] Auch ein Zusammenhang zwischen Feinstaub und geringerem Geburtsgewicht wird diskutiert.[38]

Von der EU-Kommission werden daher momentan Zielwerte für PM2,5 im Rahmen des „Clean Air for Europe (CAFE)“-Prozesses vorbereitet.

Wahrscheinlich haben nicht alle Bestandteile der Partikel die gleiche gesundheitliche Relevanz. Die Gefährlichkeit wird nicht durch die Masse, sondern vor allem durch die Oberfläche der Partikel bestimmt. Partikel, die aus Verbrennungsprozessen stammen, sind relevanter als beispielsweise Bodenpartikel oder Reifenabrieb. Weitgehend ungeklärt ist noch, welche Bedeutung die verschiedenen Partikelkomponenten (anorganisch, organisch, löslich, unlöslich, flüchtig, nichtflüchtig) haben.

Seesalze tragen durchschnittlich 5 µg/m³ zum PM10-Anteil beispielsweise auf der Nordseeinsel Norderney bei.[39] Da sie wasserlöslich sind, gelten sie nicht als gesundheitsrelevant und müssen deshalb bei den EU-Grenzwerten nicht berücksichtigt zu werden. Im Gegensatz wird der Aufenthalt in derartiger Luft als Kur bei verschiedenen Atemwegserkrankungen angewandt.

Da sich der Mensch den größten Teil seiner Lebenszeit in Innenräumen aufhält, spielt deren Partikelbelastung eine wichtige Rolle. Hier besteht noch besonderer Forschungsbedarf.

Mailänder Studie

Italienische Wissenschaftler vom nationalen Krebsinstitut in Mailand verglichen 2004 die Feinstaubbelastung eines abgasreduzierten Diesel-PKWs im Leerlauf mit der Belastung durch Zigarettenrauch. Die Forscher betrieben in einer Garage mit 60 m³ Rauminhalt zunächst eine halbe Stunde lang bei geschlossenen Türen und Fenstern einen Ford Mondeo Turbodiesel im Leerlauf und bestimmten währenddessen die Partikelkonzentration. Anschließend wurde die Garage vier Stunden lang gründlich gelüftet und das Experiment mit drei Zigaretten wiederholt, die innerhalb von 30 Minuten abgebrannt wurden. Die Feinstaubbelastung lag im PKW-Experiment bei 36 (PM10), 28 (PM2.5), und 14 (PM1) µg/m³, im Zigaretten-Experiment bei 343 (PM10), 319 (PM2.5), und 168 (PM1) µg/m³. Beide Befunde erwiesen sich als hoch signifikant (p < 0.001). Ihre Untersuchung, so das Fazit der Wissenschaftler, belege die starke Feinstaubbelastung, die von Zigarettenrauch in geschlossenen Räumen ausgehe. Die Autoren weisen in ihrer Studie darauf hin, dass bei einem anderen, vergleichbaren Experiment die Feinstaubemissionen eines nicht abgasreduzierten Dieselmotors selbst im Leerlauf um ein Vielfaches höher lagen (300 µg/m³ bei bereits erfolgter Verdünnung mit 90 % Luft).[40]

Physikalische Eigenschaften

Die Physik der Staubpartikel in der Atmosphäre und ihre numerische Simulation beruhen auf dem Massen-, Impuls- und Energieerhaltungssatz. Die Anzahl, Größenverteilung und Zusammensetzung von Partikeln in der Luft sind abhängig von ihrem Eintrag in die Atmosphäre (Emission), dem Austrag durch trockene oder nasse Deposition, chemischen Reaktionen, physikalischen Effekten wie Koagulation und Kondensation sowie der Luftbewegung.

Zur Modellierung verwendete man zunächst meteorologisch-chemische Modelle, die für die Simulation des Verhaltens von Gasen in der Luft entwickelt worden waren. Sie werden als Chemie-Transport-Modelle (CTM) bezeichnet. Mit Hilfe sogenannter Aerosolmodule gelang es, die CTMs zu verbessern und auch das Verhalten von Partikeln besser zu simulieren. Derart angepasste CTMs nennt man auch Aerosol-Chemie-Transport-Modelle (ACTM).[41]

Feinstaubtransport mit der Luft

Feinstaubpartikel setzen sich bedingt durch ihre geringe Größe nur langsam ab. Die stationäre Sinkgeschwindigkeit bei angenommener laminarer Umströmung des Partikels ergibt sich aus dem Gleichgewicht von Schwerkraft, Auftrieb und Reibungskraft zu[42][43]

(Sinkgeschwindigkeit , Partikeldurchmesser , Dichtedifferenz , Fallbeschleunigung , Luftviskosität )

Durch Einsetzen eines Mikrometer-Partikels der Dichte 1000 kg/m3 in diese Gleichung erhält man damit eine Sinkgeschwindigkeit in Luft (Viskosität etwa 20·10−6 Pa·s) von etwa 3·10−5 m/s oder 10 cm/Stunde. Das Partikel würde in einer turbulenzfreien horizontalen Strömung der Geschwindigkeit 1 m/s auf eine Strecke von etwa 70 km nur 2 m an Höhe verlieren. Kleinere Partikel sinken noch weitaus langsamer, während größere Partikel mit einem Durchmesser von 10 Mikrometern in einer Stunde 10 m absinken würden.

Staub folgt auch den Stromlinien der Luft, er wird mit dem Wind transportiert. Unter bestimmten Bedingungen kann Feinstaub auch über Kontinentalgrenzen hinweg transportiert werden. Auch in sogenannte „Umweltzonen“ wird Staub von außerhalb eingetragen.

Korngrößenverteilung und Koagulation

Feinstaub-Teilchen unterliegen der nach unten gerichteten Sedimentation und der Diffusion, die sie von der hohen zur niedrigen Konzentration gelangen lässt. Aus dieser Überlegung lässt sich herleiten, dass für das Zusammentreffen zweier Partikel die Koagulationsrate J sowohl proportional zur Summe der Radien beider Partikel als auch zur Summe ihrer Diffusionskoeffizienten ist.

(Koagulationsrate , Partikelradius , Diffusionskoeffizient , Partikelanzahl )

Radius und Diffusionskoeffizient wirken entgegengesetzt. Kleine Partikel haben einen großen Diffusionskoeffizienten, ein Aufeinandertreffen ist wegen ihres geringen Durchmessers aber unwahrscheinlich. Für große Teilchen ist der Einfluss der Diffusion gering. Bei zwei kleinen Partikeln ist die Summe ihrer Radien klein, bei zwei großen die Summe ihrer Diffusionskoeffizienten. Das Produkt aus den Summen bleibt in beiden Fällen klein. Für zwei unterschiedlich große Partikel ist die Koagulationsrate proportional zum Produkt des größeren Radius des großen und des höheren Diffusionskoeffizienten des kleinen Partikels. Die Koagulationsrate ist daher bei Partikeln von sehr unterschiedlicher Größe am höchsten.[44]

Sehr kleine Partikel mit einem Durchmesser von weniger als 0,1 µm entstehen bei unvollständiger Verbrennung oder bilden sich aus gasförmigen Vorläufersubstanzen. Wenn sie aufeinandertreffen, bleiben sie häufig aneinander haften und bilden größere Partikel. Dadurch geht die Anzahl der ultrafeinen Partikel in der Luft meist rasch zurück. Dieser Vorgang wird als Nukleation, Koagulation oder Agglomeration bezeichnet. Wegen ihrer jeweils sehr geringen Masse tragen ultrafeine Staubteilchen nur einen sehr kleinen Anteil zur Gesamtmasse des Staubs bei, obwohl sie bei weitem die häufigsten Partikel in der Luft sind. Die Partikelanzahlkonzentration liegt typischerweise im Bereich von 5.000 bis 50.000/cm³. An einer Messstation im Ruhrgebiet, die den städtischen Hintergrund repräsentiert, wurde eine mittlere Partikelkonzentration von 13.000/cm³ (Median 11.500/cm³) gemessen. Bei einer Vergleichsstation an einer stark befahrenen Straße betrug die Partikelanzahlkonzentration 25.500/cm³ (Median 18.000/cm³).[45]

Das Volumenspektrum von Staubteilchen in der Atmosphäre zeigt üblicherweise eine dreigipfelige Verteilung, es sind also drei Moden erkennbar. Die kleinsten Teilchen zeigen einen Gipfel um den Partikelradius von 0,018 µm, die Nukleationsmode. Diese Partikel koagulieren innerhalb weniger Stunden oder Tage mit anderen Partikeln und werden so aus der Luft entfernt. Die Nukleationsmode kann fehlen, wenn nicht ständig neue Nukleationsaerosole nachgeliefert werden.[46]

Bei den etwas größeren Partikeln hat die Verteilung ein weiteres Maximum um den Partikelradius 0,1 µm, die sogenannte Akkumulationsmode. Die Lücke zwischen Nukleations- und Akkumulationsmode entsteht dadurch, dass ein kleiner und ein mittelgroßer Partikel eher koagulieren als zwei kleine.[46] Diese größeren Feinstaub-Partikel mit Durchmessern von 80 nm bis 1 µm entstehen durch die Koagulation kleinerer Partikel oder die Anlagerung von Gasen. Ihre Verweildauer in der Atmosphäre ist mit mehreren Tagen vergleichsweise hoch. Sie werden überwiegend durch nasse Deposition aus der Luft entfernt. Solche Partikel können über mehrere tausend Kilometer transportiert werden, sofern entlang ihrer Zugbahn kein Niederschlag fällt. Falls die Verdünnung der Partikel zusätzlich durch eine Inversionsschicht behindert wird, können hohe Feinstaub-Konzentrationen in größerer Entfernung vom Entstehungsort auftreten.[45]

Das dritte Maximum, die Dispersionsmode, besteht überwiegend aus vom Boden aufgewirbeltem Grobstaub.[46] Solche Grobpartikel mit Durchmessern von mehr als 1 µm entstehen meist durch Winderosion oder durch mechanischen Abrieb.[45]

Recht

Europäische Union

Nach der 1980 beschlossenen Richtlinie 80/779/EWG wurden die Mitgliedstaaten zur Einhaltung folgender Grenzwerte ab 1. April 1983 verpflichtet:[47]

- 80 µg/m³ für den Median der während des Jahres gemessenen Tagesmittelwerte von Schwebstaub;

- 130 µg/m³ für den Median der im Winter gemessenen Tagesmittelwerte von Schwebstaub;

- 250 µg/m³ für den 98-Prozent-Wert der Summenhäufigkeit aller während des Jahres gemessenen Tagesmittelwerte von Schwebstaub, eine Überschreitung ist nur einmal an höchstens drei aufeinanderfolgenden Tagen erlaubt.

Der Europäische Gerichtshof hat 1991 festgestellt, dass die Bundesrepublik Deutschland die Richtlinie nicht rechtzeitig umgesetzt hat; die Grenzwerte wurden jedoch eingehalten.[48]

Die 1996 beschlossenen Richtlinie 96/62/EG schreibt Mess- und Informationspflichten auch zu Feinstaub vor.[49] Wegen Verstoßes dagegen hat der Europäische Gerichtshof Frankreich und Spanien in Vertragsverletzungsverfahren verurteilt.

Die 1999 beschlossene Richtlinie 99/30/EG legt für die Zeit ab 1. Januar 2005 folgende Grenzwerte fest:[50]

- 50 µg/m³ für den 24-Stunden-Mittelwert von PM10, es sind 35 Überschreitungen pro Jahr erlaubt;

- 40 µg/m³ für den Jahresmittelwert von PM10.

Ebenfalls in der Richtlinie 99/30/EG ist festgelegt, dass am 1. Januar 2010 folgende Verschärfungen der Grenzwerte in Kraft treten, wenn sie nicht vorher geändert werden:

- weiterhin 50 µg/m³ für den 24-Stunden-Mittelwert von PM10, es sind jedoch nur noch 7 Überschreitungen pro Jahr erlaubt;

- 20 µg/m³ für den Jahresmittelwert von PM10.

Die zuständigen Behörden müssen bei Überschreitungen kurzfristig mit Aktionsplänen Gegenmaßnahmen treffen. Sie sind verpflichtet, Luftreinhaltepläne aufzustellen, wenn zukünftig geltende Grenzwerte deutlich überschritten werden.

In mehreren europäischen Ballungsgebieten werden die Grenzwerte überschritten. Im Jahr 2005 hat Stuttgart als erste deutsche Stadt am 13. März den Grenzwert zum 35. Mal überschritten. In Österreich ist die Feinstaubbelastung in Graz am stärksten: so wurde im Jahr 2003 der zulässige Grenzwert 50 µg/m³ an insgesamt 135 Tagen statt der maximal zulässigen 35 Tagen überschritten. Wegen angeblich aus Osteuropa importierten Feinstaubs wurde in Belgien am 8. Februar 2010 auf Autobahnen und Landstraßen vorläufig die maximal zulässige Geschwindigkeit auf 90 km/h und in Brüssel auf 50 km/h herabgesetzt.[51] Am 9. Februar 2010 wurde ebenfalls für die Ile-de-France Feinstaubalarm gegeben.[52]

Schweiz

In der Schweiz beträgt der Grenzwert für PM10 für den Jahresmittelwert 20 µg/m³. In dicht besiedelten Regionen und entlang von stark befahrenen Verkehrsachsen wurde dieser Wert im Jahr 2000 und im Winter 2005 Mittelland (Schweiz) überschritten.

Der Grenzwert für PM10 als 24-h-Mittelwert von 50 µg/m³ darf höchstens einmal im Jahr überschritten werden. Dies kann aber nur in wenigen Jahren und wenigen Kantonen eingehalten werden.

Die permanente Überschreitung von Grenzwerten lässt viele Schweizerinnen und Schweizer an der Glaubwürdigkeit von Grenzwerten zweifeln. Der Feinstaub-Tagesmittelwert wurde im Februar 2006 um das Vielfache überschritten, so in Lausanne mit 223 µg/m³. Als Sofortmaßnahme wurden in elf Kantonen vom 3. Februar bis zum 8. Februar 2006 die Geschwindigkeitslimits auf den Autobahnen auf 80 km/h herabgesetzt. In gewissen Kantonen wurde das Anzünden von Kaminfeuern untersagt.

Einer Doktorarbeit von Peter Straehl (Kanzerogene Luftschadstoffe in der Schweiz, 2003) ist zu entnehmen, dass in der Schweiz pro Jahr rund 300 Krebsfälle durch „partikelförmige Luftschadstoffe“ verursacht werden. Die Herabsetzung von diesbezüglichen Emissionen durch z. B. schadstoffärmere LKW-Motoren wird aber nicht im vorgeschlagenen Tempo sondern im Gleichschritt mit den langsamer sich senkenden EU-Normen verwirklicht. Hingegen dürfen in der Schweiz keine Baumaschinen mehr ohne Partikelfilter verkauft werden. Alte Maschinen mit Baujahr vor 2000 müssen bis 2015 nachgerüstet sein.[53]

USA

Der 24-Stunden-Mittelwert für PM10 darf 150 µg/m³ höchstens einmal pro Jahr überschreiten (auf Basis eines 3-Jahres-Durchschnitts).[54][55] Der Grenzwert von 50 µg/m³ für den Jahresmittelwert wurde im Dezember 2006 aufgehoben, weil es keine Beweise für gesundheitliche Probleme bei Langzeitexposition gab.[56][55][57]

Bei PM2,5 beträgt der Grenzwert für den Mittelwert von drei Jahren 15 µg/m³. Zusätzlich muss der Mittelwert in der 98. Perzentile der 24-Stunden-Werte dreier Jahre 65 µg/m³ einhalten.[54][58]

Die nationale Umweltschutzbehörde U.S. Environmental Protection Agency hatte die PM2,5-Grenzwerte 1997 erlassen, wogegen Industrieorganisationen und Bundesstaaten klagten und 1999 gewannen. Dieses Urteil wurde jedoch 2001 vom Bundesgericht „Supreme Court“ aufgehoben und festgestellt, dass die Umweltbehörde verfassungsgemäß ermächtigt wurde, Grenzwerte festzulegen, und dabei nicht die daraus resultierenden wirtschaftlichen Kosten zu beachten braucht. 2002 stellte ein Gericht dazu fest, dass die Umweltschutzbehörde weder ihren Ermessensspielraum überschritten noch willkürlich gehandelt hat.[59][60][61]

Siehe auch

- Aerosol

- Asbest

- EN 13779 – Norm zur Klassifizierung der Qualität der Raum-, Zu-, Fort- und Außenluft

- Ökosteuer (Deutschland)

- Liste der Städte mit der weltweit stärksten Luftverschmutzung

Literatur

Bücher

- Sachverständigenrat für Umweltfragen (Hrsg.): Feinstaub durch Straßenverkehr – Bundespolitischer Handlungsbedarf. 6. Auflage. Berlin 2005, ISSN 1612-2968

- H.-Erich Wichmann, Joachim Heinrich, A. Peters: Gesundheitliche Wirkungen von Feinstaub. Ecomed; 2002; ISSN 3609161051(?!?!)

- Andreas Hainsch: Ursachenanalyse der PM10-Immission in urbanen Gebieten am Beispiel der Stadt Berlin. Dissertation, TU Berlin, 2003. urn:nbn:de:kobv:83-opus-6296

- Friedhelm Schneider / Michael Steinhöfel: Fein[d]staub in Innenräumen. EU-Umweltakademie, Rosenheim 2013; ISBN 978-3-9812818-5-9.

Aufsätze

- Joachim Heinrich, Veit Grote, Annette Peters, H.-Erich Wichmann: Gesundheitliche Wirkungen von Feinstaub: Epidemiologie der Langzeiteffekte. In: Umweltmedizin in Forschung und Praxis. 7, Nr. 2, 2002, ISSN 1430-8681, S. 91–99.

- Arbeitsgruppe ‚Wirkungen von Feinstaub auf die menschliche Gesundheit‘ der Kommission Reinhaltung der Luft im VDI und DIN: Bewertung des aktuellen wissenschaftlichen Kenntnisstandes zur gesundheitlichen Wirkung von Partikeln in der Luft. In: Umweltmedizin in Forschung und Praxis. 8, Nr. 5, 2003, ISSN 1430-8681, S. 257–278.

- Deutscher Allergie- und Asthmabund e.V. (DAAB) Gesellschaft für Umwelt- und Innenraumanalytik (GUI), Mönchengladbach: Studie zur Feinstaubbelastung im Innenraum. 2005.

- J. Junk, A. Helbig: Die PM10-Staubbelastung in Rheinland-Pfalz. Neue gesetzliche Regelungen für Feinstaub und erste Messergebnisse. In: Gefahrstoffe – Reinhaltung der Luft. 63, Nr. 1/2, 2003, ISSN 0949-8036, S. 43.

- Christopher Neumaier: Das „Feinstaubgespenst“ 2005. Reelle Gefahr oder soziale Konstruktion eines Risikos? In: Christine Pieper, Frank Uekötter (Hrsg.): Vom Nutzen der Wissenschaft. Beiträge zu einer prekären Beziehung. Stuttgart 2010, S. 255–266.

- T. Pregger, R. Friedrich: Untersuchung der Feinstaubemissionen und Minderungspotenziale am Beispiel Baden-Württemberg. In: Gefahrstoffe – Reinhaltung der Luft. 64, Nr. 1/2, 2004, ISSN 0949-8036, S. 53–60.

- M. Struschka, V. Weiss, G. Baumbach: Feinstaub – Emissionsfaktoren und Emissionsaufkommen bei kleinen und mittleren Feuerungsanlagen. In: Immissionsschutz. (Berlin) 9, Nr. 1, 2004, ISSN 1430-9262, S. 17–22.

- H.-Erich Wichmann: Feinstaub: Lufthygienisches Problem Nr. 1 – eine aktuelle Übersicht. In: Umweltmedizin in Forschung und Praxis. 10, Nr. 3, 2005, ISSN 1430-8681, S. 157–162.

- Vera Zylka-Menhorn: Feinstäube – Winzlinge mit großer Wirkung. In: Deutsches Ärzteblatt. 102, Nr. 14, 2005, ISSN 0012-1207, S. A954–A958.

- G. Invernizzi u. a., Particulate matter from tobacco versus diesel car exhaust: an educational perspective. In: Tobacco Control. 13, 2004, S. 219–221 doi:10.1136/tc.2003.005975.

- Thomas Gabrio, Gerhard Volland, Irma Baumeister, Josef Bendak, Annemarie Flicker-Klein, Monika Gickeleiter, Georg Kersting, Valentina Maisner, Iris Zöllner: Messung von Feinstäuben in Innenräumen. In: Gefahrstoffe – Reinhaltung Luft. 67, Nr. 3, 2007, ISSN 0949-8036, S. 96–102.

- Peter Bruckmann, Thomas Eikmann: Feinstäube und menschliche Gesundheit. In: Chemie in unserer Zeit. 41, Nr. 3, 2007, ISSN 0009-2851, S. 248–253.

- Thomas P. Streppel: Rechtsschutzmöglichkeiten des Einzelnen im Luftqualitätsrecht. In: Zeitschrift für Europäisches Umwelt- und Planungsrecht (EurUP). 2006, ISSN 1612-4243, S. 191.

- Manfred Santen, Martin Wesselmann, Ursula Fittschen, Ruth Cremer, Peter Braun, Anja Lüdecke, Heinz-Jörn Moriske: Untersuchungen zur Belastung mit feinen und ultrafeinen Partikeln in bewohnten Innenräumen. In: Gefahrstoffe – Reinhaltung Luft. 69, Nr. 3, 2009, ISSN 0949-8036, S. 63–70.

- Thomas Gabrio: Feinstaub in Bürogebäuden. In: Gefahrstoffe, Reinhaltung Luft. 70, Nr. 3, 2010, ISSN 0949-8036, S. 63–69.

- Wolfram Jörß, Volker Handke, Lukas Emele, Margarethe Scheffler, Vanessa Cook, Jochen Theloke, Balendra Thiruchittampalam, Frank Dünnebeil, Wolfram Knörr, Christoph Heidt, M. Jozwicka, J.J.P. Kuenen, H.A.C. Denier van der Gon, A.J.H. Visschedijk, R.N. van Gijlswijk, Bernhard Osterburg, Birgit Laggner, Dr. Rainer Stern: "Luftqualität 2020/2030: Weiterentwicklung von Prognosen für Luftschadstoffe unter Berücksichtigung von Klimastrategien". UBA Texte 35-2014. Umweltbundesamt (Hrsg.). Dessau-Roßlau. Juli 2014. ISSN 1862-4804.(online)

Weblinks

- Deutsches Umweltbundesamt Spezialseite Luft und Luftreinhaltung

- Österreichisches Umweltbundesamt Spezialseite Staub

- Schweizerisches Bundesamt für Umwelt Spezialseite Feinstaub

- Schweizer Luftreinhalte-Fachstellen Infoplattform Feinstaub

- Bericht Die Umwelt in Europa der Europäischen Umweltagentur, Oktober 2007.

- Der Spiegel: (Feinstaub) Die unsichtbare Gefahr 14/2005.

- Süddeutsche Zeitung: Giftige Emissionen verkürzen das Leben, 5. April 2005.

- Bild der Wissenschaft: Dieselruß – Sieben überraschende Antworten, 1. Dezember 1999.

- Christel Kappis u. a.: Studie zum wissenschaftlichen Erkenntnisstand über das Feinstaubfilterungspotential (qualitativ und quantitativ) von Pflanzen (PDF; 2,6 MB). In Zusammenarbeit mit dem Geographischen Institut der Humboldt-Universität zu Berlin, Fachgebiet Klima- und Vegetationsgeographie, hg. vom Verein zur Förderung agrar- und stadtökologischer Projekte e.V. (A.S.P.), Berlin 2007 (Forschungsprojekt Nr. 06HS021, Aktenzeichen: 514-33.40/06HS021).

- Paul-Scherrer-Institut (Juli 2011): Auch Feinstaub altert (Der Alterungsprozess hängt wesentlich von der Luftfeuchte ab)

Einzelnachweise

- ↑ James H. Vincent: Aerosol Sampling – Science, Standards, Instrumentation and Applications. John Wiley & Sons, Chichester, ISBN 978-0-470-02725-7, S. 321.

- ↑ Markus Mattenklott, Norbert Höfert: Stäube an Arbeitsplätzen und in der Umwelt – Vergleich der Begriffsbestimmungen. In: Gefahrstoffe – Reinhalt. Luft. 69, Nr. 4, 2009, ISSN 0949-8036, S. 127–129.

- ↑ Feinstaub: Ignoranz vom Allerfeinsten – Wissen. In: ZEIT ONLINE. Abgerufen am 9. Januar 2013.

- ↑ Aerosolforschung in der GSF – Ein erfolgreiches Netzwerk. (PDF; 251 kB) Abgerufen am 9. Januar 2013.

- ↑ (Asbest) Das tödliche Wunder, Zeit online.

- ↑ Fragen & Antworten - Asbest, Umweltinstitut München.

- ↑ Asbest – die Zeitbombe tickt, greenpeace Magazin.

- ↑ Umweltbundesamt: HINTERGRUND, Zum Jahreswechsel: Wenn die Luft „zum Schneiden“ ist (PDF; 383 kB) vom 20. Dezember 2012.

- ↑ 9,0 9,1 Die Nebenwirkungen der Behaglichkeit: Feinstaub aus Kamin und Holzofen. Hintergrundpapier des Umweltbundesamts, März 2006.

- ↑ 10,0 10,1 Machbarkeitsstudie für neue Umweltzeichen für die Produktgruppe: Holzpelletfeuerungen. Forschungsbericht. Herausgeber: Umweltbundesamt.

- ↑ Gefährlicher Feinstaub aus Laserdruckern, NDR-Reportage.

- ↑ So viele Partikel kommen aus Laserdruckern, NDR-Reportage.

- ↑ Europa vor Ort Umwelt: Neue Karten zu Luftverschmutzung. Meldung vom 26. Mai 2011.

- ↑ Karten zur Luftverschmutzung bei E-PRTR.

- ↑ DIN EN 481:1993-09 Arbeitsplatzatmosphäre; Festlegung der Teilchengrößenverteilung zur Messung luftgetragener Partikel (Deutsche Fassung EN 481:1993). Beuth Verlag, Berlin.

- ↑ Bundesanstalt für Arbeitschutz und Arbeitssicherheit: TRGS 900 als pdf zum Download

- ↑ Richtlinie 2008/50/EG des europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Mai 2008 über Luftqualität und saubere Luft für Europa, abgerufen am 24. Mai 2014

- ↑ Fifth Annual Report – Impacts monitoring. (PDF; 2,4 MB) Juli 2007, abgerufen am 9. Januar 2013.

- ↑ siehe oeamtc.at

- ↑ Richtlinie 99/30/EG der Rates vom 22. April 1999 über Grenzwerte für Schwefeldioxid, Stickstoffdioxid und Stickstoffoxide, Partikel und Blei in der Luft, abgerufen am 24. Mai 2014

- ↑ RP-Online: Gegen Feinstaub: Straßenreinigung und Fahrverbote, 29. März 2005.

- ↑ zeit.de.

- ↑ PM 10 Test – New label marks clean road sweepers.

- ↑ Vorsicht Feinstaub: Direkteinspritzende Benzinmotoren in der Kritik motorzeitung.de-Internetportal, 23. September 2011.

- ↑ GSF Forschungszentrum für Gesundheit, Feinstaub – Droht Gefahr auch im Innenraum? (PDF; 3,3 MB)

- ↑ Epson statt Samsung: Justizministerium ersetzt Laser durch Tinte - Bericht im Fachmagazin „Channelpartner“ vom 19. September 2013.

- ↑ Wegen Feinstaubbelastung: Justizministerium lässt über 4.000 Samsung-Drucker verschrotten - Bericht im Fachmagazin „Channelpartner“ vom 30. November 2012.

- ↑ seoul.go.kr

- ↑ WHO: Air quality guidelines - global update 2005

- ↑ welt.de

- ↑ Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen: „Wirkungen von Feinstaub“

- ↑ Bundesamt für Umwelt BAFU (Schweiz): „Feinstaub in der Atemluft schleicht sich heimlich ins Blut“ (Memento vom 10. August 2007 im Internet Archive)

- ↑ CAFE CBA: Baseline Analysis 2000 to 2020.

- ↑ Umweltbundesamt: Feinstaubwerte in vielen deutschen Städten zu hoch, 15. April 2014.

- ↑ Bericht Die Umwelt in Europa der Europäischen Umweltagentur, Oktober 2007. Link und Zusammenfassung bei Umweltbundesamt Österreich

- ↑ Ole Raaschou-Nielsen, Zorana J Andersen u. a.: Air pollution and lung cancer incidence in 17 European cohorts: prospective analyses from the European Study of Cohorts for Air Pollution Effects (ESCAPE). In: The Lancet Oncology. 14, 2013, S. 813–822, doi:10.1016/S1470-2045(13)70279-1.

- ↑ H. Schuh: Feinstaub im Hirn. Die Zeit, 19. Februar 2009.

- ↑ Payam Dadvand, Jennifer Parker u. a.: Maternal Exposure to Particulate Air Pollution and Term Birth Weight: A Multi-Country Evaluation of Effect and Heterogeneity. In: Environmental Health Perspectives. 121, 2013, S. 267–373, doi:10.1289/ehp.1205575.

- ↑ umwelt.niedersachsen.de

- ↑ Invernizzi, Giovanni, et al.: Particulate matter from tobacco versus diesel car exhaust: an educational perspective. In: Tobacco Control. Volume 13, Nr. 3, 2004, S. 219–221, doi:10.1136/tc.2003.005975.

- ↑ A. Ebel, P. Builtjes, V. Diegmann, H. Elbern, M. Memmesheimer, E. Reimer, R. Stern, B. Vogel, R. Wolke: Modellierung und Prognose von Feinstaubbelastungen in „Statuspapier Feinstaub (PDF; 3,9 MB)“, herausgegeben vom GDCh-/ KRdL-/ ProcessNet-Gemeinschaftsausschuss „Feinstäube“, September 2010, ISBN 978-3-89746-120-8, S. 83–109.

- ↑ Prof. Dr. J. Tomas: Mechanische Verfahrenstechnik - Partikeltechnologie Partikeltrennung im Fluid (PDF; 4,3 MB), Universität Magdeburg, Vorlesungsfolien.

- ↑ Clift R., Grace J.R., Weber M.E.: Bubbles, Drops and Particles, Dover Publications, Mineola 1978.

- ↑ Walter Roedel, Thomas Wagner: Physik unserer Umwelt: Die Atmosphäre. 4. Auflage. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2011, S. 493–501, doi:10.1007/978-3-642-15729-5_9

- ↑ 45,0 45,1 45,2 P. Bruckmann, R. Gehrig, T. Kuhlbusch, E. Sträter, C. Nickel: Vorkommen von Feinstäuben und die Maßstäbe ihrer Bewertung in „Statuspapier Feinstaub (PDF; 3,9 MB)“, herausgegeben vom GDCh-/ KRdL-/ ProcessNet-Gemeinschaftsausschuss „Feinstäube“, September 2010, ISBN 978-3-89746-120-8, S. 11–38.

- ↑ 46,0 46,1 46,2 Walter Roedel, Thomas Wagner: Physik unserer Umwelt: Die Atmosphäre. 4. Auflage. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2011, S. 473–481, doi:10.1007/978-3-642-15729-5_9

- ↑ Richtlinie 80/779/EWG des Rates vom 15. Juli 1980 über Grenzwerte und Leitwerte der Luftqualität für Schwefeldioxid und Schwebestaub, abgerufen am 24. Mai 2014

- ↑ lexetius.com

- ↑ Richtlinie 96/62/EG des Rates vom 27. September 1996 über die Beurteilung und die Kontrolle der Luftqualität, abgerufen am 24. Mai 2014

- ↑ Richtlinie 99/30/EG des Rates vom 22. April 1999 über Grenzwerte für Schwefeldioxid, Stickstoffdioxid, Stickstoffoxide, Partikel und Blei in der Luft in der konsolidierten Fassung vom 11. Juni 2008 (PDF), abgerufen am 24. Mai 2014

- ↑ Tempo 90 auf belgischen Autobahnen. Luxemburger Wort, aktualisiert 8. Februar 2010 17:07 Uhr.

- ↑ Alerte à la pollution aux particules fines en Ile-de-France. Le Monde, 9. Februar 2010.

- ↑ Pflicht für Partikelfilter bei Baumaschinen in der Schweiz.

- ↑ 54,0 54,1 United States Environmental Protection Agency (Hrsg.): National Ambient Air Quality Standards (NAAQS). Stand: 20. Februar 2009, abgerufen am 27. April 2009.

- ↑ 55,0 55,1 Title 40 of the Code of Federal Regulations Part 50 § 6. Stand: 17. Oktober 2006, abgerufen am 27. April 2009.

- ↑ Title 40 of the Code of Federal Regulations Part 50 § 6. Stand: 22. Dezember 2000, abgerufen am 27. April 2009.

- ↑ United States Environmental Protection Agency (Hrsg.): Final Revisions to Particulate Matter NAAQS Federal Register Notice, Stand 17. Oktober 2006, abgerufen am 8. Oktober 2012.

- ↑ Title 40 of the Code of Federal Regulations Part 50 § 7. Stand: 30. Juli 2004, abgerufen am 27. April 2009.

- ↑ United States Environmental Protection Agency (Hrsg.): What is the litigation history of the 1997 PM2.5 standards?. In: Fine Particle (PM2.5) Designations. Frequent Questions, abgerufen am 27. April 2009.

- ↑ Supreme Court Docket. November 2000. No. 99-1257, abgerufen am 27. April 2009.

- ↑ United States Court of Appeals For the District of Columbia Circuit: American Trucking Associations v. Environmental Protection Agency. No. 97-1440. No. 97-1441. Entscheidung vom 26. März 2002, abgerufen am 27. April 2009.

| Dieser Artikel basiert ursprünglich auf dem Artikel Feinstaub aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. In der Wikipedia ist eine Liste der ursprünglichen Wikipedia-Autoren verfügbar. |