| Jewiki unterstützen. Jewiki, die größte Online-Enzyklopädie zum Judentum.

Helfen Sie Jewiki mit einer kleinen oder auch größeren Spende. Einmalig oder regelmäßig, damit die Zukunft von Jewiki gesichert bleibt ... Vielen Dank für Ihr Engagement! (→ Spendenkonten) |

How to read Jewiki in your desired language · Comment lire Jewiki dans votre langue préférée · Cómo leer Jewiki en su idioma preferido · בשפה הרצויה Jewiki כיצד לקרוא · Как читать Jewiki на предпочитаемом вами языке · كيف تقرأ Jewiki باللغة التي تريدها · Como ler o Jewiki na sua língua preferida |

Fachwerkhaus

Das Fachwerkhaus (in der Schweiz Riegelhaus) ist die in Deutschland bekannteste Verwendung von Holzfachwerk im Hochbau. Es ist ein Skelettbau aus Holz, bei dem die horizontale Aussteifung (z. B. wegen der Windbelastung) mittels schräg eingebauter Streben erfolgt und die Zwischenräume (= Gefach) mit einem mit Lehm verputztem Holzgeflecht oder mit Mauerwerk ausgefüllt sind. Als Bauholz wurde - mit Ausnahme der Spätzeit dieser Bauweise - Rundholz mittels Breitbeil oder Dechsel zu einstieligen Balken mit quadratischem Querschnitt behauen. Die Bauhölzer wurden zimmermannsmäßig verbunden, unter weitestgehendem Verzicht metallischer Verbindungsmittel wie Nägel oder Schrauben.

Entwickelt hat sich das Fachwerkhaus aus der primitiveren frühgeschichtlichen Pfostenbauweise über das Firstsäulenhaus mit der Firstsäule. Hier sind – im Unterschied zum Fachwerkhaus - die Wandpfosten im Erdreich eingegraben und liegen nicht auf einer Schwelle auf. Mit der Firstständerbauweise entwickelte sich die Fachwerkbauweise und war von der Antike bis in das 19. Jahrhundert eine der vorherrschenden Bauweisen und in Mitteleuropa nördlich der Alpen bis nach England verbreitet. In der Spätzeit dieser Bauweise kam im Alpenraum das damit verwandte Bundwerk auf. Der moderne Nachfolger der Fachwerkbauweise ist im Wesentlichen die Holzrahmenbauweise.

Der Begriff Fachwerk leitet sich vermutlich von mittelhochdeutsch „vach“ für „Flechtwerk“ ab.[1]

Konstruktion

Planung

Zunächst fertigte der Zimmermann, der ursprünglich zumeist auch ein Baumeister war, einen Aufriss oder Aufschnürung, früher direkt auf dem Werkboden, später und heute auf einer Holzfläche, dem Reißboden. Dies wird heute zumeist vom Architekt, Bauingenieur bzw. Planungsbüro übernommen. Dennoch muss ein Zimmermann diese Arbeiten beherrschen. Dazu verwendet er auch CAD Programme. Manchmal wird auch ein Modell gefertigt.

Bauteile

Die vertikalen Hölzer werden als Pfosten, Stiel, Stütze, Stab oder Ständer, die leicht schräg stehenden als Strebe oder Schwertung bezeichnet, die horizontalen als Schwelle, Rähm, Riegel oder Pfette. Im Winkel von meist 45° verlaufende Hölzer zur Querstabilisierung nennt man Bänder oder Bug, sie verbinden die senkrecht aufeinanderstehenden Teile. Streben sind oft symmetrisch angeordnet und sollten nach oben außen zeigen, damit seitlich auftretende Windkräfte besser abgefangen werden können.

Die behauenen Hölzer haben einen Querschnitt von 10 × 10 bis 18 × 18 cm. Aufeinandertreffende Teile werden meist verzapft und mit Holznägeln gesichert. Dabei werden die Löcher leicht versetzt gebohrt, damit die Zapfen ins Zapfenloch gezogen werden. Die verwendeten Holznägel haben einen Durchmesser von etwa 2 cm und sind mindestens 2 cm länger als die Stärke des Balkens – sie stehen über. Die Bauteile werden beim Zuschnitt mit Abbundzeichen versehen, um sie am Bauplatz schnell und richtig zusammensetzen zu können. Auch können Fachwerkkonstruktionen abgebaut und wiederaufgebaut werden, sowie einzelne Teile ersetzt werden (Modulbauweise).

Material

Als Holzart wird zumeist Stieleiche oder Traubeneiche, in nadelholzreichen Gebieten Tanne verwendet, da sie witterungsbeständig sind und Fäulnis widerstehen – konstruktiven Holzschutz vorausgesetzt. Welch hohes Alter solche Hölzer erreichen können, darauf wird im Kapitel Geschichte eingegangen.

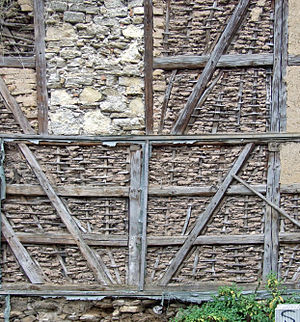

Die Zwischenräume (das Gefach) werden entweder mit einem Holzgeflecht mit Lehmbewurf ausgefüllt (Klaiben), mit sichtigen Backsteinen oder Bruchstein ausgemauert, oder mit Lehmbausteinen verbaut und verputzt.

Die erstgenannte Technik leitet sich von der Flechtwerkwand ab, die als eine der ältesten Baukonstruktionen gelten kann.

Das Holzgeflecht ist aus festen Hölzern (Lehmstaken), auch zusätzlich aus biegsamen Ruten (Fachgerten) aus einem Holz wie Weide.

Schmuckformen im Fachwerk

Die künstlerische Ausgestaltung von Fachwerkhäusern ist je nach Region und Erbauungszeit sehr unterschiedlich stark ausgeprägt. Als Schmuck kommen insbesondere die Anordnung der tragenden und aussteifenden Balken, das Einfügen von zusätzlichen, statisch nicht wirksamen Hölzern als Schmuckelemente, das Gestalten von Hölzern durch Schnitzwerk und Bemalung sowie die farbliche Fassung der Gefache oder die Anordnung der Klinker zur Anwendung. Die verwendeten Schmuckformen variieren regional und zeitlich sehr stark und tragen teilweise auch unterschiedliche Bezeichnungen.

Heute nimmt man an, dass viele der ehemals verwendeten Schmuckformen in direkter Beziehung zum Erbauer standen. Einige der verwendeten Schmuckelemente durften nur von alten Handwerksmeistern ausgeführt und errichtet werden.

Beim Fachwerkbau gibt es unter anderem folgende Schmuckformen:

- Andreaskreuz

- Bundwerk

- Bügel- oder Trapezfries (ca. 1500–1540)

- Doppelstrebe

- Diamantband (als Steigerung des Kettenfrieses)

- Inschriften (zum Beispiel „Nisi Dominus Frustra; Psalm 127“)

- Fächerfries (ca. 1535–1560)

- Figurenfries

- Ketten- oder Bandfries (ca. 1550–1670)

- Knaggen (die Konsolen) verziert mit Heiligenfiguren, Roll- und Volutenformen oder Kerben; Beispiele: Huneborstelsches Haus und Haus Ritter St. Georg in Braunschweig.

- Kreuzfries

- Laubstab (ca. 1520–1550)

- Mann, eine Form des Strebenkreuzes in diversen Varianten, auch Wilder Mann genannt

- Stiel mit Fußbändern

- Sonnenscheiben (aus der steinernen Renaissancearchitektur; Braunschweig 1533 - Bad Salzuflen 1633)

- Schrägkreuzfries

- Treppenfries (Halberstadt Ratskeller 1461, Kriegsverlust – Braunschweig 1526) Beispiel: Haus Ritter St. Georg in Braunschweig

- Taustab (wie ein Tau gedrehte Zierstab mit rundem Querschnitt - Bad Wildungen: Haus Rebenstock)

Andreaskreuze neben einer Heiligennische im Holzbalken

„Wilder Mann“ an Sanierungsobjekt in Lauf

Figurenfries an der Alten Waage (Braunschweig)

Großer Engel-Eckständer am Römerberg (Frankfurt am Main)

Offengelegte Gefache

in Alfter bei Bonn

Geschichte

Für die Michelsberger Kultur des Jungneolithikums wurden Fundamente von Häusern gefunden, die in Schwellbalken-Holzfachwerktechnik gebaut wurden.[2]

Der römische Architekt Vitruv erwähnt um 33 v. Chr. in seinem Werk De Architectura die Fachwerkbauweise.[3] [4] In der 79 vom Vesuv verschütteten antiken römischen Stadt Herculaneum ist ein Gebäude erhalten, welches teilweise in Fachwerkbauweise (Lateinisch: Opus Craticium) errichtet wurde. Auch das sogenannte römische Streifenhaus des 1. Jahrhunderts wurde bereits in Fachwerktechnik errichtet. Bis zum Frühmittelalter war in Europa jedoch die Pfostenhaustechnik vorherrschend. Die geläufige Fachwerktechnik im Hausbau ist in Mitteleuropa erst seit der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts fassbar und seit dem hohen Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert war der auf Schwellbalken errichtete Fachwerkbau die am weitesten verbreitete Bauweise für Hochbauten nördlich der Alpen in Deutschland, Teilen von Frankreich, England und Skandinavien. Fachwerkbauten sind jedoch auch aus den holzreichen Gegenden des ehemaligen osmanischen Reiches von Bulgarien bis Syrien bekannt. Der Lehm als Ausfachungsmaterial ließ sich einfach und kostengünstig vor Ort ausgraben (oft aus der Baugrube). Auch Holz war meist eher verfügbar als geeignete Steine und ließ sich vor allem leichter transportieren (auf dem Wasserwege geflößt).

In Deutschland lassen sich zwei Arten der Verzimmerung unterscheiden: der ältere mittelalterliche Ständerbau (auch Geschossbau oder Säulenbau genannt), bei dem die Wandständer von der Schwelle bis zum Traufrähm durchgehen und der jüngere Rähmbau oder Stockwerksbau, bei dem jedes Stockwerk als in sich geschlossenes Modul hergestellt wurde. Auslöser dieser Weiterentwicklung war vermutlich Holzmangel im Umfeld wachsender Städte. Doch auch der Wunsch nach höheren Gebäuden oder kürzeren Bauhölzern, die leichter zu verarbeiten und zu transportieren sind, könnte die Entstehung der Rähmbauweise gefördert haben. Das älteste bekannte Beispiel ist das Bäckerhaus in Eppingen, Altstadtstraße 36, von 1412. Hier kommt es bis ca. 1620 oft vor, dass das obere Stockwerk etwas über dem unteren Stockwerk hervorragt.

13. – 14. Jahrhundert

Bis in die 1970er-Jahre konnte das Alter der Fachwerkbauten nur anhand der konstruktiven und der stilistischen Merkmale geschätzt werden. Mithilfe der Dendrochronologie kann das Alter der Fachwerkbauten sehr exakt bestimmt werden. Eine solche Untersuchung hatte 1984 ergeben, dass das älteste Fachwerkhaus der damaligen Bundesrepublik Deutschland im Jahre 1276 in der Innenstadt von Göttingen errichtet wurde.[5] Inzwischen ist dieser Rekord durch gleich zwei Häuser in Esslingen am Neckar gebrochen, durch die Heugasse 3 von 1262/63 und die Webergasse 7 von 1267. Diese Rekorde könnten auf Dauer Bestand haben, da in die Mitte des 13.Jhs. der Übergang von Pfosten- zu Ständerbauweise fällt. Die Altstädte von Esslingen, Göttingen und Limburg an der Lahn enthalten besonders viele extrem alte Fachwerkhäuser aus dem 13. und 14. Jahrhundert; in Limburg sind alleine 6 Fachwerkhäuser aus den Jahren 1289 bis 1296 bekannt. Sie alle stammen aus dem direkten Wiederaufbau nach dem Stadtbrand von 1289. Und das heißt auch, dass es ältere in Limburg nicht mehr gibt und damit auch keine Kandidaten mehr für den deutschen Rekord. Wohl sind noch weitere Funde in Rekordnähe möglich wie in Erfurt 1295 [1]. Da aber der Wechsel von Pfosten- zum Ständerbau erst im 13.Jahrhundert geschah, ist nach Grossmann (1985) Fachwerk vor 1200 nicht mehr zu erwarten.

Immer wieder tauchen Falschmeldungen über neue Rekorde auf wie das Haus Hölle 11 in Quedlinburg. Dabei handelt es sich aber um Steingebäude mit erhaltenen hölzernen Fußböden und Dachstühlen von 1215 bzw. 1230; danach könnte man auch jede romanische Kirche als "Fachwerkhaus" ansprechen. Das Mittelgebäude hat zur Straße hin ein Fachwerkobergeschoss von 1301, das das älteste Fachwerk in der Stadt ist, sogar älter als das bekannte Haus Wordgasse 3 von 1346.

15. Jahrhundert

Besonders in der Anordnung der schrägen Hölzer kam es in jüngerer Zeit (seit dem 15. Jahrhundert) zu schmuckartigen Gestaltungen. Gestaltungsmöglichkeiten boten darüber hinaus geschnitzte Reliefs, Muster oder Inschriften. In Deutschland werden drei Stilgruppen unterschieden.

- Alemannisches Fachwerk ist vor allem im südwestdeutschen Raum, der Schweiz und dem Elsass zu finden

- Fränkisches Fachwerk ist überwiegend in Franken, Thüringen, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz vertreten durch das Ernhaus

- Niedersächsisches Fachwerk mit sächsischem Ursprung kommt vor allem im norddeutschen Raum zwischen den Niederlanden und Ostpreußen in Form des (niederdeutschen) Fachhallenhauses („Niedersachsenhaus“) vor

Die Verbreitungsgrenzen waren aber eher fließend. So findet sich etwa in Paulinzella (Ortsteil von Rottenbach (Thüringen)) der Zinzboden des ehemaligen Klosters, der im 15. Jahrhundert mit alemannischem Fachwerk errichtet wurde.

16. – 18. Jahrhundert

Im Fachwerkbau des 16. bis 18. Jahrhunderts findet sich eine Vielzahl von Schmuckformen.

19. Jahrhundert

Mit Beginn der Industrialisierung konnten mineralische und metallische Baustoffe rationeller erzeugt und transportiert werden. Diese waren - im Gegensatz zum Holz - erstmals praktisch unbegrenzt verfügbar, so dass die Massivbauweise - welche als werthaltiger galt - die herkömmlichen Holzbauweisen in Mitteleuropa fast vollkommen verdrängt hat. Die relativ dünnen, feuergefährdeten und erhaltungsaufwändigen Wände von Fachwerkbauten genügten den damaligen Anforderungen nicht mehr. Die Hölzer für den Fachwerkbau werden jetzt maschinell und in einheitlicher Stärke zugeschnitten.[6]

20. und 21. Jahrhundert

Etwa ab 1900 wurden Fachwerkhäuser in Deutschland seltener errichtet. Anders verlief die Entwicklung in Nordamerika. Dort wurde der Holzrahmenbau, eine Weiterentwicklung der aus Europa importierten Fachwerkbauweise, die vorherrschende Bauform im Wohnungsbau.

Die herkömmliche Fachwerkbauweise wird im heutigen Holzbau nur noch selten ausgeführt. Holzskelettbauten werden meist als Holzrahmenbau bzw. als Holztafelbau erstellt. Holzskelettbauten, bei denen zwischen den Außenwandpfosten ein weiter Abstand ist und das Bauholz zumindest teilweise von außen sichtbar ist, werden gelegentlich als Fachwerkhaus bezeichnet, obwohl mit den ursprünglichen Merkmalen dieser Bauweise kaum Gemeinsamkeiten vorhanden sind.

- Traditioneller Fachwerkbau heute

Es gibt auch heute noch einige Baufirmen, die sich auf die Errichtung von Fachwerkhäusern in traditioneller Bauweise spezialisiert haben. Dazu gehören etwa die Walsroder Firma Der Spieker[7] und das 1921 gegründete Fachwerkbauunternehmen Emil von Elling[8] aus Winsen (Luhe).

Verbreitung

Deutschland

Trotz der erheblichen Zerstörungen des Zweiten Weltkrieges etwa in Braunschweig, Frankfurt am Main, Hamburg, Hannover, Halberstadt, Hildesheim, Kassel und Nürnberg sowie der Verluste der Nachkriegszeit haben sich in Deutschland über eine Million Fachwerkbauten erhalten, zu denen auch einige Fachwerkkirchen gehören. Der Fachwerkbau bestimmt noch heute das Bild ganzer Altstädte und Dorfkerne. In Stolberg (Harz) ist der gesamte historische Ortskern aus über 500 Jahren Fachwerkbau erhalten. Auf dem Lande finden sich auch zahlreiche freistehende Kotten. In der Gegenwart sind eigentlich nur die südlichen Teile Bayerns weitgehend fachwerkfrei. Allerdings finden sich hier verwandte Konstruktionsarten, etwa das Bundwerk.

Der deutsche Fachwerkbau überrascht durch die Vielzahl unterschiedlicher Konstruktionsdetails und Schmuckelemente. Die regionalen Unterschiede sind sehr groß, einige Grundmuster haben sich jedoch über weite Teile ausgebreitet. So finden sich etwa typische Vertreter des sogenannten „fränkischen“ Fachwerkbaues bis hinein ins Elsass, das „alemannische“ Fachwerk findet sich in ähnlicher Form in Südwestdeutschland, der Schweiz und Vorarlberg. Der „niedersächsische“ Fachwerkbau fällt besonders durch seine reichen, geschnitzten Schmuckformen auf, die in Mittel- und Süddeutschland wesentlich seltener auftreten. Hier fallen dafür die phantasievollen Fachwerkfigurationen ins Auge (geschweifte Andreaskreuze unter anderem), besonders im „fränkischen“ und im „württembergischen“ Fachwerkgebiet, schöne Beispiele sind das Rathaus in Großbottwar und die Palmsche Apotheke in Schorndorf. Hingegen sind in Altbayern (die Gebiete des Freistaat Bayern südlich der Donau) Fachwerkbauten traditionell nahezu unbekannt. In Immenstaad steht das 1578 errichtete Schwörerhaus. Die Errichtung des Schwedenhauses in Beuren wird auf 1367 datiert. Stefan Lochners Geburtshaus in Meersburg wurde 1380 erbaut.

Insbesondere im 18. und 19. Jahrhundert wurden Fachwerkwände häufig mit Holz oder Schiefer verkleidet, sodass die Konstruktion in der Außenansicht relativ schwer erkennbar ist. In einigen Landstrichen, etwa im Bergischen Land (Nordrhein-Westfalen), kam es zur Ausbildung von regionalen Gestaltungsweisen, bei denen etwa Schiefer eine besondere Rolle spielte.

Eine andere bekannte Sonderform des Holzgerüst- bzw. Fachwerkbaus ist das Umgebindehaus, in dem sich der östliche Blockbau und der westliche Fachwerkbau verbindet. Sehr bekannt sind die Umgebindehäuser der Oberlausitz.

Auf dem Gelände der Franckesche Stiftungen in Halle (Saale) befindet sich das größte Fachwerkhaus Europas.

Als Würdigung der besonderen architektonischen und künstlerischen Eigenheiten der Fachwerkhausbauweise gibt die Deutsche Post AG eine Serie von Sonderpostwertzeichen heraus, die ausgewählte Beispiele älterer Fachwerkhäuser in Deutschland als Motive verwendet. Dazu gehört das 1582 erbaute Baumannsche Haus in Eppingen und das 1734 errichtete Bauernhaus in Dünsche, Gemeinde Trebel.

Schweiz

In der Nordostschweiz, insbesondere im Kanton Thurgau und im Zürcher Weinland, sind über 90 % der älteren Bauernhäuser Riegelhäuser; in dieser Region (man schätzt über 600.000 reine Fachwerkhäuser und zahlreiche Mischformen) gibt es Dörfer (Unterstammheim und Oberstammheim, Nussbaumen, Üsslingen), die fast ausschließlich aus Riegelhäusern bestehen. Typisch sind die rote Bemalung der Balken und die weiße Ausfachung. Die rechteckige Rasterung wird fast immer durch Diagonalbalken durchzogen. Zur Erhaltung gefährdeter Fachwerkgebäude wurde das Freilichtmuseum Ballenberg gegründet.

Österreich

Klassisches Fachwerk kommt praktisch nicht vor (ähnlich wie in Südbayern). Nur einzelne Bauten in Vorarlberg. Häufiger ist das sogenannte Bundwerk, das praktisch ein auf der Innenseite verschaltes Fachwerk ist.

Frankreich

Während das Elsass wegen seiner Geschichte und Kultur überwiegend dem fränkischen und alemannischen, also deutschen Fachwerkgebiet zuzurechnen ist, weisen besonders die Normandie und die Champagne noch eine Vielzahl an typisch französischen Fachwerken auf. Hier haben allerdings die beiden Weltkriege des 20. Jahrhunderts große Verluste mit sich gebracht. Geschlossene Stadtbilder finden sich noch in Rouen und Troyes sowie einigen kleineren Orten. Recht viele Fachwerkhäuser findet man in manchen Dörfern der Champagne.

Die Normandie besitzt zahlreiche kleinere Herrenhäuser aus Fachwerk, auch die übrige ländliche Architektur ist stark von Fachwerk geprägt. Die senkrechten Ständer französischer Fachwerke sind oft sehr dünn und stehen zwischen Hauptständern dicht nebeneinander, oft sind die Hölzer wesentlich unregelmäßiger als etwa bei deutschen Bauten; der unregelmäßige Wuchs des Bauholzes war oft ein bewusst integriertes Gestaltungsmittel. Die reichen Schnitzereien mancher Fachwerke, z. B. in der Normandie, dokumentieren die hochstehende Handwerkskunst der französischen Zimmerleute eindrucksvoll. Außerdem ist es, wie in England, nicht möglich, die verschiedenen Stilarten in eine zeitliche Abfolge zu bekommen. Sie laufen jahrhundertelang unverändert durch, wie es drastisch das Haus Rue Volta, 3 in Paris beweist: Ursprünglich als das älteste Haus von Paris bezeichnet, erbaut angeblich 1292 (und nach dem Pariser Maklerverzeichnis sogar 1240), soll es nach neuesten Forschungen erst von 1644 stammen. Nachmittelalterliche Bauten weisen oft einfache Andreaskreuze oder rautenförmige Figurationen auf. Ein besonderes Kennzeichen sind die geschwungenen Giebelblenden, die im 19. Jahrhundert in Deutschland gerne nachgeahmt wurden.

Baskenland

Die traditionellen baskischen Häuser mit Fachwerkelementen sind freistehende Bauernhöfe (baskisch baserriak)[9]. Ihre oberen Stockwerke sind in Rähmbauweise gebaut. Bei den ältesten Höfen und, wenn vorhanden, im dritten Stock wurde manchmal auch Kantblockbau angewendet. Die Ausfachungen wurden entweder mit Holzgeflecht oder Bruchstein mit Lehmbewurf ausgeführt und dann mit weißen Kalkanstrich verputzt oder in Sichtmauerwerk aus Backsteinen erstellt. Obgleich die ganze tragende Struktur aus Holz ist, ist das Holzwerk nur an der Hauptfassade sichtbar, die in der Regel nach Südosten ausgerichtet ist. Die hölzernen Balken sind meist dunkelrot angestrichen.

Bauernhäuser wurden, wenn es finanziell möglich war, in Mauerwerk (Bruchstein, Backstein oder vorzugsweise Hartstein) errichtet. Fachwerk galt als Zeichen von Armut, da Eichenholz billiger als Mauerwerk war. Deshalb wurde, wenn das Geld für den Bau ausging, das Obergeschoss oft in Fachwerkbauweise ausgeführt. Noch bestehende Baserriak mit Fachwerkobergeschossen wurden ab dem 15. Jahrhundert bis in das 19. Jahrhundert erbaut und sind in allen baskischen Gebieten mit atlantischem Klima, außer in Zuberoa, zu finden, am häufigsten jedoch in Lapurdi.

Fachwerkhäuser sind in Dörfern und Städten auch als Reihenhäuser zu finden, wie das Foto aus dem Dorf Uztaritz zeigt.

Belgien

In Belgien kommen Fachwerkhäuser hauptsächlich in den Provinzen Lüttich, Limburg und Luxemburg vor. In den Freilichtmuseen Fourneau Saint-Michel und Bokrijk sind etliche Fachwerkbauten rekonstruiert worden. In der Stadt Lüttich sind in den letzten Jahren viele Fachwerkhäuser aufwändig restauriert worden. Fachwerkfassaden, die wegen der sich ändernden Mode mit steinähnlichem Zementputz modernisiert waren, werden wieder freigelegt. Im Vergleich zu den deutschen Fachwerkhäusern sind die Fassaden schlicht und wenig dekoriert, abgesehen von einem Stein mit dem Namen des Hauses. Das Holz ist selten bemalt. Typisch ist auch für die reicheren Stadthäuser ein Erdgeschoss in Blaustein oder Sandstein und nur die Obergeschosse in Fachwerk. Ein schönes Beispiel ist das Geburtshaus des Komponisten André-Modeste Grétry, jetzt als Grétrymuseum eingerichtet.[10]

England

Auch die mittelalterliche und frühneuzeitliche Wohnarchitektur Englands war stark vom Fachwerkbau geprägt, der hinsichtlich seiner Fassadengestaltung oft deutliche Ähnlichkeiten mit dem französischen aufweist. Besonders auffallend ist ähnlich wie in Nordfrankreich das sogenannte „closed studding“, ein weitgehend riegelloses Fachwerk, dessen Ständer („studs“) eine extrem dichte Abfolge besitzen. In diesem Stil sind auch die ältesten erhaltenen Fachwerkbauten Europas in Cressing Temple erbaut, zwei Großscheunen von 1205 bzw. 1235. Beim sogenannten „herringbone studding“ begegnen auch enge Abfolgen von diagonalen Streben. Daneben gibt es aber Fachwerk mit annähernd quadratischen Gefachen. Manche Zierformen erinnern an deutsche Beispiele; sogenannte „downward braces“ sind den deutschen Fußstreben recht ähnlich. Allerdings ist sowohl beim englischen wie beim französischen Fachwerk keine Stilentwicklung nach Ort und Zeit festzustellen; die Stile bleiben unverändert über Jahrhunderte gleich.

Zahlreiche englische Städte weisen noch schöne Beispiele auf, ein guterhaltenes Beispiel einer mittelalterlichen Stadt ist das nordenglische York und selbst in Städten wie London hat der Fachwerkbau früher eine wichtige Rolle gespielt; mitten in der City of London, am Strand, ist noch heute ein Fachwerkhaus des 16.Jhs. erhalten. Erhalten sind auch eindrucksvolle Fachwerkbauten etwa in East Anglia, Warwickshire, Worcestershire, Herefordshire, Shropshire and Cheshire, wo Little Moreton Hall eines der prächtigsten erhaltenen englischen Fachwerkhäuser ist. In Kent und Sussex findet sich der Haustyp des sogenannten Wealden house, ein traufseitig erschlossenes Haus mit einer zentralen Halle und offenem Dachwerk im Inneren. Auf der einen Seite ist diese Halle von Nebenräumen, auf der anderen von den Wohnräumen des Besitzers flankiert.

Polen

Im nördlichen Polen (den ehemaligen Landesteilen von Preußen) ist Fachwerk bekannt. Auf Polnisch wird Fachwerk „preußische Mauer“ genannt und gilt als typisch deutsch. Daher wurden insbesondere in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg zahlreiche Fachwerkhäuser in den Oder-Neiße-Gebieten verputzt oder verblendet, um das Fachwerk zu verbergen.

Tschechien

Auch in Teilen von Tschechien, namentlich in Böhmen, gibt es eine Vielzahl von Fachwerkbauten. Sie lehnen sich in vieler Hinsicht an die regionalen Bauformen der benachbarten Teile von Deutschland an. Bekannt sind die Egerländer Fachwerkhäuser.

Russland

Trotz großer Zerstörung im Zweiten Weltkrieg blieben im ehemals zu Ostpreußen gehörenden heutigen Oblast Kaliningrad zahlreiche Fachwerkhäuser erhalten, so z. B. in der Stadt Kaliningrad (ehemals Königsberg) und dem Seebad Selenogradsk (ehemals Cranz).

Litauen

Im bereits 1920 erstmals von Ostpreußen abgetrennten, ehemaligen Memelgebiet finden sich ebenfalls Fachwerkhäuser, vor allem in der Stadt Klaipeda (ehemals Memel).

Griechenland

Der Mangel an Holz führte unweigerlich zu einer Zuwendung zum Stein- und Ziegelbau. Traditionell gibt es vereinzelte Beispiele in Nord- und Nordwestgriechenland.

Auf der Insel Lefkada entschloss man sich im 18. Jahrhundert aufgrund der Erdbebengefahr zur Einführung des Fachwerkbaus. Erhaltene Gebäude erinnern stark an mitteleuropäische Vorbilder, sind aber farblich mediterran bunt gehalten. Nachdem einige Gebäude restauriert und teilrekonstruiert wurden, entschloss man sich auch komplette Fachwerkhäuser neu zu errichten. Gemessen an den Kosten einer konventionellen erdbebensicheren Konstruktion, schneidet das Fachwerkhaus besser ab, es bietet auch klimatische Vorteile.

Eine modische Beliebtheit hatte das Fachwerkhaus als Erscheinung im Historismus des späten 19. Jahrhunderts, z. B. als Garten- und Wärterhäuschen im romantischen Kontext z. B. an Villen des Architekten Ernst Ziller.

Brasilien

Durch die deutsche Einwanderung gibt es einige Fachwerkhäuser in Brasilien. Es gibt Städte im Süden Brasiliens mit einer großen Anzahl von Häusern, z. B. Ivoti, Dois Irmãos, Nova Petrópolis, Teutônia, Blumenau, Joinville, Jaragua do Sul, Pomerode, Campos do jordão und Curitiba.

USA und Australien

Fachwerkbauten kamen mit den Kolonisten seit dem 17. Jahrhundert nach Nordamerika und dem 19. Jahrhundert nach Australien. Wie auch die Raumstrukturen der Häuser zeigen, waren in den USA britische Einflüsse dominierend, so dass auch britische Fachwerkformen weit überwiegen. Daneben gibt es aber auch andere, etwa niederländische Einflüsse (bekannt sind z. B. die „Dutch barns“, Hallenhäuser mit Ankerbalkenkonstruktion wie sie ähnlich in den Niederlanden und Norddeutschland zu finden sind).

Zahlenmäßig stammen die meisten Fachwerkhäuser in den USA und Australien aus dem 19. Jahrhundert und bestehen meist aus sparsam verriegeltem, an der Außenseite verbrettertem Fachwerk. Gleichwohl gibt es aber – etwa in Australien – auch Bauten deutscher Einwanderer, die bis in die Details hinein alle Merkmale des norddeutsch-preußischen Fachwerks zeigen.

Japan

Ständerbauweise mit besonders aufwändigen Dachaufbauten verwendete man im japanischen Burgenbau. Das Neue in der japanischen Burg-Architektur war die kühne Idee, alle Stockwerke – vom Tiefgeschoss bis unter den Boden des obersten sechsten bzw. siebenten Geschosses – durch zwei durchgehende Pfeiler zu verbinden, um der Gefährdung durch Erdbeben und starke Stürme entgegenzuwirken.[11] Der eine Pfeiler ist aus einem durchgehenden Tannenholzstamm, 24,80 m lang und mit einem maximalen Durchmesser von 95 cm. Er entspricht in der Dimension einer Firstsäule. Der zweite Pfeiler besteht aus zwei Teilen (Hemlock und Tanne) und wurde 1655 zusätzlich verstärkt. In allen Stockwerken besteht der Fussboden aus dicken Bohlen.

Restaurierung und Wiederaufbau

In den letzten Jahrzehnten wurden viele Fachwerkhäuser restauriert und verputzte Fachwerke oft wieder freigelegt. Allerdings wurden viele dieser freigelegten Bauten ursprünglich nicht als Sichtfachwerke geplant, das Fachwerk ist hier rein konstruktiv. Oft sollte ein repräsentativer Steinbau vorgetäuscht werden, durch das Abschlagen des Putzes wird der ursprüngliche Charakter des Hauses stark verfälscht. Auch spätere Fenstereinbrüche und sonstige Veränderungen sprechen manchmal gegen eine Freilegung. In vielen alten Städten und Dörfern verbirgt sich noch Fachwerk hinter dicken Putzschichten, das verputzte Ortsbild ist aber seinerseits – als historisch gewachsenes Denkmal – erhaltenswert (Dinkelsbühl).

Neben der Restaurierung und Freilegung historischer Fachwerkbauten ist seit etwa 20 Jahren auch die vollständige oder teilweise Rekonstruktion kriegszerstörter Einzeldenkmäler oder Fachwerkensembles zu beobachten, die in der Fachwelt jedoch umstritten ist. Auf dem Römerberg (Frankfurt am Main) beispielsweise wurde eine Platzseite nachgebaut, in Hildesheim gar der gesamte Marktplatz rekonstruiert. Im Zuge dieses Wiederaufbaues ist dort auch das angeblich „schönste Fachwerkhaus der Welt“, das Knochenhaueramtshaus, wiedererstanden. Ebenfalls in Hildesheim wurde vom Oktober 2009 bis zum Oktober 2010 der Umgestülpte Zuckerhut wiederaufgebaut, ein um 1510 erbautes und wegen der stark überkragenden Geschosse sehr bekanntes Fachwerkhaus. In Braunschweig wurde 1994 der Wiederaufbau der freistehenden Alten Waage abgeschlossen.

Auch in zahlreichen Freilichtmuseen gibt es restaurierte Fachwerkhäuser. Im Hessenpark finden sich viele Häuser, die andernorts abgetragen wurden und teilweise noch auf ihre Wiedererrichtung warten.

Siehe auch

- Fachwerkkirche

- Briefmarkenserie Fachwerkbauten in der DDR,

- Briefmarkenserie Fachwerkbauten in Deutschland,

- Siehe auch

Literatur

Überblickwerke

- Günther Binding, Udo Mainzer, Anita Wiedenau: Kleine Kunstgeschichte des deutschen Fachwerkbaus. Darmstadt 1989, ISBN 3-534-06900-5

- Wilhelm Fiedler: Das Fachwerkhaus in Deutschland, Frankreich und England. Originalausgabe: Berlin 1903, Reprint: Leipzig 2006, ISBN 978-3-8262-3003-5

- Manfred Gerner: Fachwerk. Instandsetzung, Sanierung, Neubau. DVA, München 2007, ISBN 978-3-421-03575-2

- G. Ulrich Großmann: Der Fachwerkbau in Deutschland. Das historische Fachwerkhaus, seine Entstehung, Farbgebung, Nutzung und Restaurierung. 3. erweiterte Auflage, Dumont, Köln 2004, ISBN 978-3-8321-7463-7

- G. Ulrich Großmann: Fachwerk in Deutschland – Zierformen seit dem Mittelalter. Petersberg 2006, ISBN 978-3-86568-154-6

- Wolfgang Lenze: Fachwerkhäuser, restaurieren – sanieren – modernisieren. 8. durchgesehene Aufl. 2011, ISBN 978-3-8167-8530-9

- Heinrich Stiewe: Fachwerkhäuser in Deutschland. Konstruktion, Gestalt und Nutzung vom Mittelalter bis heute. Primus, Darmstadt 2007, ISBN 978-3-89678-589-3

- W. Prieser: Das Holzfachwerkhaus. In: Ausbau, Heft 3/1957, S. 180–190, Paul-Christiani-Verlag, Konstanz 1957

Einzelne Regionen

- Buchreihe Das deutsche Bürgerhaus. Verlag Ernst Wasmuth, Tübingen 1959– (siehe auch Bandübersicht im Bayerischen Verbundkatalog)

- Anton von Behr: Rheinische Fachwerkbauten aus den Regierungsbezirken Coblenz und Trier von Rheim und Mosel, Eifel, Westerwald und Hunsrück. Trier 1905 (Digitalisat)

- Wilhelm Hansen, Herbert Kreft: Fachwerk im Weserraum. Hameln 1980

- Fred Kaspar: Fachwerkbauten in Westfalen vor 1600. 1978 (Volltext als PDF)

- Fred Kaspar: Fachwerkbauten des 14. bis 16. Jahrhunderts in Westfalen. 1986 (Volltext als PDF)

- Helmut Nachtigall: Zimmermannskunst im Hüttenberg – der Hüttenberger Hof. N.G. Elwert Verlag, Marburg 1973, ISBN 3-7708-0479-1

- Herbert Nicke: Bergisches Fachwerk. Ein Streifzug durch Architektur und Geschichte des rechtsrheinischen Fachwerkbaus. Martina Galunder-Verlag, Wiehl 1996, ISBN 3-931251-10-1

- Hermann Dieter Oemler: Fachwerk in Wernigerode. Oemler-Verlag, Wernigerode 1999, ISBN 3-9805751-1-X

- Ursula Pfistermeister: Fachwerk in Franken. Carl, Nürnberg 1993, ISBN 3-418-00367-2

- Rudi Krauß: Fachwerk im Landkreis Kitzingen, aufgezeigt an Fachwerkbauten in Dettelbach und Umgebung. In: Jahrbuch für den Landkreis Kitzingen. Verlag J. H. Röll GmbH, Dettelbach 2014. ISBN 978-3-89754-434-5. S. 259–279

- Robert Slawski: Braunschweiger Fachwerk. Braunschweig 1988

- Hermann Schilli: Fachwerkbauten in Baden, 1981, ISBN 3-921340-54-3

- Alfred Baeschlin: La arquitectura del caserío vasco. Eusko-ikaskuntza, Argitalpenak, Donostia 1992, ISBN 84-87471-34-X (http://www.eusko-ikaskuntza.org/eu/publicaciones/colecciones/cuadernos/articulo.php?o=10809)

- Michel Duvert, Xemartin Bachoc: Charpentiers basques et maisons vasconnes, 2001 (Baskisch)

- Dieter-Jürgen Mehlhorn: Das baskische Bauernhaus: Lebensweise, Siedlung und Haus des Bauern im spanischen Teil des Baskenlandes. Werner-Verlag, Düsseldorf, 1988, ISBN 3-804126-90-1

- Irmtraud Schaarschmidt-Richter (Text), Mo Nishikawa (Fotos): Himeji Castle, Ernst und Sohn, 1998, ISBN 3-433-027145

Weblinks

- Website der Arbeitsgemeinschaft Deutsche Fachwerkstädte e.V. Abgerufen am 15. April 2014.

- Fachwerk.de - Fachwerkhaus-Community. Hartmut Stöpler, abgerufen am 15. April 2014.

- Fachwerkfreunde.de Fachwerkhaus-Community. Andy Stützer, abgerufen am 15. April 2014.

- Private Website mit Informationen zu Fachwerk und Lehmbau. Martin Conrad, abgerufen am 15. April 2014.

Einzelnachweise

- ↑ William Foerste: Niederdeutsches Wort (PDF; 6,8 MB). Band 5, Aschendorff, Münster 1965, ab Seite 96. Abgerufen am 26. August 2013.

- ↑ Almut Bick: Die Steinzeit. Theiss WissenKompakt, Stuttgart 2006. ISBN 3-8062-1996-6

- ↑ Johannes Wetzel: Holzfachwerk, Expert-Verlag 2003, ISBN 3-8169-2243-0 (Seite 19)

- ↑ Dr. Hans-Dieter Bottke: Römische Mietshäuser Dissertation, Universität Duisburg 1999

- ↑ Neue Presse, Hannover vom 14. März 1984

- ↑ Rudi Krauß: Fachwerk im Landkreis Kitzingen, aufgezeigt an Fachwerkbauten in Dettelbach und Umgebung. In: Jahrbuch für den Landkreis Kitzingen. Verlag J. H. Röll GmbH, Dettelbach 2014. ISBN 978-3-89754-434-5. S. 259–279.

- ↑ Der Spieker Fachwerkhäuser

- ↑ Emil von Elling Fachwerkhäuser

- ↑ Alfred Bäschlin: La arquitectura del caserío vasco Eusko Ikaskuntza, Donostia 1992

- ↑ David Houbrechts, Le logis en pan-de-bois dans les villes du bassin de la Meuse moyenne (1450-1650), Dossier de la Commission Royale des monuments, sites et fouilles, Liège, Commission Royale des monuments, sites et fouilles, 2008, 314 pàgines, ISBN 978-2-8056-0000-5

- ↑ Irmtraud Schaarschmidt-Richter (Text), Mo Nishikawa (Fotos): Himeji Castle, S. 9

| Dieser Artikel basiert ursprünglich auf dem Artikel Fachwerkhaus aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. In der Wikipedia ist eine Liste der ursprünglichen Wikipedia-Autoren verfügbar. |