| Jewiki unterstützen. Jewiki, die größte Online-Enzyklopädie zum Judentum.

Helfen Sie Jewiki mit einer kleinen oder auch größeren Spende. Einmalig oder regelmäßig, damit die Zukunft von Jewiki gesichert bleibt ... Vielen Dank für Ihr Engagement! (→ Spendenkonten) |

How to read Jewiki in your desired language · Comment lire Jewiki dans votre langue préférée · Cómo leer Jewiki en su idioma preferido · בשפה הרצויה Jewiki כיצד לקרוא · Как читать Jewiki на предпочитаемом вами языке · كيف تقرأ Jewiki باللغة التي تريدها · Como ler o Jewiki na sua língua preferida |

Dünndarm

Der Dünndarm (lat. Intestinum tenue) ist der Teil des menschlichen Verdauungstraktes, der zwischen Magen und Dickdarm liegt. Der Dünndarm ist der längste Teil des Verdauungstraktes.

Anatomie

Der Dünndarm gliedert sich in drei Teile:

- Zwölffingerdarm (lat. Duodenum)

- Leerdarm (lat. Jejunum)

- Krummdarm (lat. Ileum)

In der Viszeralchirurgie werden meist nur Leer- und Krummdarm zum Dünndarm gezählt.[1] In der Anatomie werden die letzten beiden Darmabschnitte auch als Intestinum tenue mesenteriale (Dünndarm mit Gekröse) zusammengefasst.

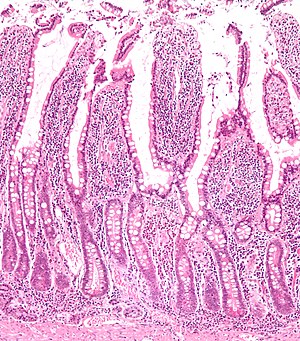

Um Nahrungsbestandteile gut resorbieren zu können, ist die innere Oberfläche durch Falten (Kerckring-Falten, auch Plicae circulares), Zotten und Mikrovilli enorm vergrößert. Die Falten vergrößern die Oberfläche schon um das Dreifache, die Zotten um einen zusätzlichen Faktor von 7 bis 14, die Mikrovilli wiederum um einen Faktor von 15 bis 40. Daher hat der Dünndarm letztendlich eine Resorptionsoberfläche von rund 180 m². Zwischen den Zotten liegen die Krypten des Dünndarms (Glandulae intestinales), die weiterhin zur Oberflächenvergrößerung und Sekretion dienen.

Als Besonderheit des Zwölffingerdarms sind die Brunner-Drüsen (Glandulae duodenales) zu nennen. Sie liegen in der Tela submucosa, der Wand des Duodenums und dienen der Sekretion von Muzinen, einem Trypsinaktivator, und von Hydrogencarbonaten (zur Neutralisierung des sauren Magensaftes).

Arteriell wird der Dünndarm größtenteils von der Arteria mesenterica superior (u. a. über Arteriae jejunales und Arteriae ileales) versorgt; lediglich der Abschnitt des Duodenums kranial (kopfwärts) des Mesocolon transversum wird von der Arteria pancreaticoduodenalis (über Truncus coeliacus und dann Arteria hepatica communis) versorgt.

Der venöse Abfluss geschieht vollständig über die Pfortader in die Leber.

Der Dünndarm wird parasympathisch (ausgehend von den Nervi vagales) und sympathisch über den Plexus aorticus abdominalis innerviert.

Der Lymphabfluss geschieht vollständig über den unpaaren Truncus intestinalis. Von dort gelangt die Lymphe in die Cisterna chyli und den Ductus thoracicus (Milchbrustgang). Die Lymphe transportiert die im Darm resorbierten Lipide (Fette) in den linken Venenwinkel, von dort gelangen sie über die rechte Herzhälfte zuerst in die Lunge, was sich dort zur Synthese der Surfactants als sinnvoll erweist.

Länge des Dünndarms

Die Gesamtlänge des Dünndarms variiert sowohl zwischen den Arten als auch innerhalb einer Art deutlich. Je nach Tonus schwankt die Dünndarmlänge des Menschen bei Erwachsenen zwischen 3 und 6 Metern.[2] Der Zwölffingerdarm ist rund zwölf Fingerbreiten lang (ungefähr 24 cm). Der Leerdarm nimmt beim Menschen etwa 40 %, der Krummdarm etwa 60 % der Gesamtlänge ein.[3][4][5] Die Darmlänge ist nicht nur individuellen Schwankungen unterlegen, sondern auch stark vom Tonus der Muskelschicht abhängig. Bei erschlafftem Tonus (beispielsweise bei Toten) ist sie viel länger als unter normalem Grundtonus. Aus diesen Gründen schwanken die Angaben in der Literatur. Es gibt darüber hinaus Definitionsprobleme. Das betrifft in erster Linie den Begriff Krummdarm: Einerseits wird er als Begriff für das Ileum verwendet, andererseits als Bezeichnung für das Colon sigmoideum.[6][7] Die alten Anatomen[8], so der Hallenser Johann Christian Reil (1804)[9] wie auch die modernen wie Georg Oberhuber[10] scheinen sich auf Krummdarm als Synonym für das Ileum geeinigt zu haben. Als Längenverhältnis[11] wird dort 2/5 für das Jejunum und 3/5 für das Ileum angegeben. Diese Angaben finden sich genauso auch in dem Handatlas von Leonhardt[12] oder einem älteren Lehrbuch, wie dem von Waldeyer.[13]

Funktion

Insbesondere der Zwölffingerdarm dient der Neutralisierung des durch den Magen angesäuerten Chymus (Speisebrei; pH-Wert im Zwölffingerdarm: 5 bis 8,3).

Der gesamte Dünndarm ist der Hauptort der Verdauung und Aufnahme der Nahrungsbestandteile (Kohlenhydrate, Eiweißstoffe, Fette, Vitamine, Salze und Wasser), für das Ileum kommt noch die Aufgabe der Immunabwehr (durch die Peyer-Plaques) hinzu.

Am Anfang des Dünndarms wird die Nahrung enzymatisch verdaut (dies wurde durch Verdauungsenzyme im Mund – z. B. Amylase – und Magen – die Pepsine – bereits begonnen). Durch die Sekrete des Pankreas (Bauchspeicheldrüse) werden dabei die Kohlenhydrate, Proteine und Fette in ihre Bestandteile aufgespalten (Proteine jedoch bevorzugt nicht in einzelne Aminosäuren, sondern in Di- und Tripeptide – Moleküle aus zwei oder drei Aminosäuren). Im Dünndarm wirkt die Maltase-Glucoamylase, die die Spaltung von alpha-1-4-Glucoseketten bewirkt.

Die Pankreasenzyme gelangen durch den Ductus pancreaticus – meist nach der Vereinigung mit dem zentralen Gallengang, dem Ductus choledochus – über die Papilla duodeni major (auch: Vatersche Papille, siehe Bild) in das Duodenum. Die Galle dient der Emulgierung der Fette. Zusätzlich wird der Galle das Bilirubin (ein Abbauprodukt des Häms) beigemischt und damit ausgeschieden. Die Gallensäure dagegen wird zu rund 95 % rückresorbiert und wieder der Leber zur Verfügung gestellt.

Die Nahrungsbestandteile werden von der Darmwand resorbiert und – mit der erwähnten Ausnahme der Lipide – in der Leber weiterverarbeitet (gespeichert, umgewandelt etc.).

Im terminalen (Endabschnitt) Ileum wird mithilfe des aus dem Magen stammenden intrinsischen Faktors Vitamin B12 (Cobalamin) resorbiert und weiter verdaut.

Wasser und Elektrolyte

Täglich werden im Dünndarm zirka neun Liter Flüssigkeit resorbiert, wobei davon rund 1,5 Liter aus der Nahrung bzw. der getrunkenen Flüssigkeit stammen oder stammen sollten. Der Rest gelangt mit den Sekreten aus Verdauungsdrüsen und Drüsenzellen in den Verdauungstrakt. Dabei liefern die Speicheldrüsen einen Anteil von zirka 1 Liter, der Magen mit seinen Sekreten ca. 1,5 Liter, der Dünndarm selbst zirka 3 Liter und die Gallenblase etwa 0,6 Liter.

Die Aufnahme von Wasser erfolgt entlang eines osmotischen Druckgradienten, was vom Dünndarm verlangt, diesen Druckgradienten aufrechterhalten zu können. Dabei stellen zwei Mechanismen diese Funktion sicher:

- Die Fähigkeit zur Aufnahme von Natriumchlorid: Im Jejunum ist diese an die Aufnahme von Glukose und Aminosäuren gekoppelt, ein Mechanismus, der als Symport bezeichnet wird. Im Ileum ist ein Na+/H+-Austauschcarrier dafür verantwortlich.

- Die Sekretion von Cl− und HCO3−: Diese stellt den zweiten Mechanismus zur Aufrechterhaltung des Ungleichgewichts der Konzentration von Elektrolyten zwischen Darmzellen und Darmlumen dar.

Es findet sich auch ein dritter Transportmechanismus im Dünndarm. Durch die basale (dem Darminneren nicht zugewandte) Na-K-ATPase wird ein Natriumgradient geschaffen: Natrium strömt nun im Austausch gegen H+ von der luminalen (dem Darminneren zugewandten) Seite in die Dünndarmzelle. Der Protonengradient, der daraufhin entsteht, wird für die Rückresorption (Cotransport) von Tri- und Dipeptiden genutzt, und zwar mittels des H+-Symportcarriers.

Die Absorption von Ca2+-Ionen wird dagegen nicht durch eine aktive Aufnahme, sondern die aktive Entfernung mittels des Ca2+-Bindungsproteins aus den Schleimhautzellen des Duodenums in das Interstitium gewährleistet.

Untersuchungsmöglichkeiten des Dünndarmes

- Anamnese (Beschwerden erfragen)

- Auskultation (Darm abhören), Palpation (Bauch abtasten)

- Ultraschall des Dünndarmes, des Mesenteriums und seiner Gefäße

- Biopsie aus dem Zwölffingerdarm

- Blutuntersuchungen

- Entzündungszeichen

- Resorptionsmangelzeichen

- Stuhluntersuchungen

- auf Keime

- auf Chymotrypsin

- auf Stuhlfettgehalt

- Röntgen – Abdomenübersicht (des Bauches)

- Röntgen mit Kontrastmittelpassage (zur besseren Darstellung des Darms)

- Röntgen – Dünndarmdoppelkontrastuntersuchung nach Sellink

- CT oder MRT des Abdomens (Bauches)

- Spiegelung des Zwölffingerdarmes

- Kapselendoskopie

- Koloskopie des terminalen Ileums (Ileoskopie)

- orale Push-Enteroskopie

- Doppel- oder Einzelballon-Enteroskopie des Dünndarmes (Push-and-Pull)

Krankheiten des Dünndarmes

- Durchfall (keine eigene Krankheit, sondern häufiges Symptom vieler Darmerkrankungen)

- Morbus Crohn

- Meckel-Divertikel

- Ulcus duodeni (Zwölffingerdarmgeschwür)

- Dünndarmatresie

- Dünndarmileus (Darmverschluss)

- bakterielle Fehlbesiedlung

- Morbus Whipple

- Tumore des Dünndarmes

- Volvulus

- Invagination

- Duodenaldivertikel

- Nahrungsmittelunverträglichkeiten (z. B. Zöliakie, Laktoseintoleranz, Weizenallergie)

- Pilze (z. B. Candida albicans)

- Parasiten

Behandlungsmethoden des Dünndarmes

- Ausreichender Flüssigkeits-, Salz- und Zuckerersatz bei Durchfall

- Nahrungskarenz

- parenterale Ernährung

- Spülung mit physiologischer Kochsalzlösung

- Antibiotikumtherapie

- Operation

- Cortison

- Diät ohne bestimmte Nahrungsbestandteile (Gluten, Laktose etc.)

- Viszerale Osteopathie

Literatur

- Franz-Viktor Salomon: Darm, Intestinum (Enteron). In: Salomon u. a. (Hrsg.): Anatomie für die Tiermedizin. Enke-Verlag Stuttgart, 2. erw. Aufl. 2008, S. 293–311, ISBN 978-3-8304-1075-1

Weblinks

Einzelnachweise

- ↑ Kuno Weise (Hrsg.): Chirurgie: Schnitt für Schnitt. Georg Thieme Verlag 2004, ISBN 978-3-13-130841-2, S. 582.

- ↑ Renate Lüllmann-Rauch: Taschenlehrbuch Histologie. Georg Thieme Verlag, 2. Aufl. 2006, ISBN 978-3-13-129242-1, S. 375.

- ↑ Karl Zilles, Bernhard Tillmann: Anatomie. Springer 2010, ISBN 9783540694830, S. 466.

- ↑ C. Langner und H. E. Gabbert. "Jejunum und Ileum". in: W. Böcker (Hrsg.) Pathologie. S. 717. München 2008.

- ↑ Helmut Leonhardt. Taschenatlas der Anatomie. Bd. 2. Innere Organe. S. 210. Stuttgart 1979.

- ↑ Charité, Sigmadivertikulitis

- ↑ g-netz, Krummdarm

- ↑ Krummdarm

- ↑ Johann Christian Reil: Archiv fuer die Physiologie. Curt, 1809, S. 445ff. (hier online, abgerufen am 14. Juli 2013).

- ↑ G. Oberhuber: Anatomie, Funktion und Biopsiediagnostik des Dünndarms. In: Pathologie. Springer, Berlin Heidelberg 2013, ISBN 978-3-642-02321-7, S. 283–290, doi:10.1007/978-3-642-02322-4_13.

- ↑ Roehrmann (1844)

- ↑ Helmut Leonhardt. Taschenatlas der Anatomie. Bd. 2. Innere Organe. S. 210. Stuttgart 1979.

- ↑ A. Waldeyer. Anatomie des Menschen. Erster Teil. S. 211. 6. Auflage. Berlin 1969.

| Bitte den Hinweis zu Gesundheitsthemen beachten! |

| Dieser Artikel basiert ursprünglich auf dem Artikel Dünndarm aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. In der Wikipedia ist eine Liste der ursprünglichen Wikipedia-Autoren verfügbar. |