| Jewiki unterstützen. Jewiki, die größte Online-Enzyklopädie zum Judentum.

Helfen Sie Jewiki mit einer kleinen oder auch größeren Spende. Einmalig oder regelmäßig, damit die Zukunft von Jewiki gesichert bleibt ... Vielen Dank für Ihr Engagement! (→ Spendenkonten) |

How to read Jewiki in your desired language · Comment lire Jewiki dans votre langue préférée · Cómo leer Jewiki en su idioma preferido · בשפה הרצויה Jewiki כיצד לקרוא · Как читать Jewiki на предпочитаемом вами языке · كيف تقرأ Jewiki باللغة التي تريدها · Como ler o Jewiki na sua língua preferida |

Hartmann Schedel

Hartmann Schedel (geb. 13. Februar 1440 in Nürnberg; gest. 28. November 1514 ebd.) war ein deutscher Arzt, Humanist und Historiker. Sein wichtigstes Werk ist die sogenannte Nürnberger Chronik, auch bekannt als Schedel’sche Weltchronik, aus dem Jahr 1493.

Leben

Hartmann Schedel wurde 1440 als Sohn des wohlhabenden Kaufmannes Hartmann Schedel des Älteren in Nürnberg geboren. Seine Mutter Anna Grabner starb bereits 1445. Im Alter von elf Jahren wurde er 1451 Vollwaise. Von seinen zwei Brüdern wurde Georg Schedel Kaufmann, während Johannes Schedel in das Dominikanerkloster eintrat.

Herrmann Schedel, der dreißig Jahre ältere Vetter Hartmann Schedels, übernahm dessen Erziehung. Herrmann Schedel war Arzt und praktizierte zuerst in Nürnberg.[1] Nach einigen Jahren als Leibarzt von Friedrich II., dem Kurfürsten von Brandenburg, kehrte er aus klimatischen Gründen wieder nach Süddeutschland und später nach Nürnberg zurück. Er führte Hartmann Schedel zum Arztberuf, zum Humanismus und zur Liebe zu Büchern.

Hartmann Schedel wurde bereits 1456, im Alter von 16 Jahren, an der Universität Leipzig immatrikuliert, absolvierte den Magister in den Freien Künsten und besuchte Vorlesungen in den Rechtswissenschaften und Kanonischem Recht. 1461 schloss er sich dem humanistischen Kreis um Peter Luder an und folgte diesem Ende 1463 nach Padua. An der Universität Padua studierte er neben Medizin auch Anatomie und Chirurgie und promovierte 1466. Parallel zur Medizin hatte er auch Vorlesungen in Physik und Griechisch besucht und damit, als einer der ersten Deutschen überhaupt, Zugang zur griechischen Sprache erhalten.

1466 kehrte er nach Nürnberg zurück, um in den nächsten Jahren viel Zeit mit Reisen, sowie dem Sammeln und Kopieren von Büchern zu verbringen. In den Jahren von 1470 bis 1477 ließ er sich als Stadtarzt in Nördlingen nieder, trat der Bruderschaft der „Kartäuser im Christgarten“ bei und heiratete 1475 die Nürnbergerin Anna Heugel (†1485). Sein weiterer Berufsweg führte ihn über Amberg 1482 nach Nürnberg zurück, wo er 1487, in zweiter Ehe, Magdalena Haller (†1505) heiratete. Von den zwölf Kindern aus beiden Ehen starben sechs bereits in jungen Jahren.

In Nürnberg zählte Hartmann Schedel zu den wohlhabenden Bürgern. Er besaß mehrere Grundstücke und Lehnsgüter und erbte auch das Haus seines Vetters Hermann Schedel in der Burgstraße, in der auch die Haller, Scheurl und Albrecht Dürer wohnten. Er wurde im Register der 92 Ehrbaren Familien der Stadt geführt und 1482 Genannter des Größeren Rates, der sich aus Vertretern des Patriziat, sowie Kaufleuten, Gelehrten und Handwerkern zusammensetzte. Der Innere Rat blieb Hartmann Schedel verschlossen, da seine zweite Frau zwar mütterlicherseits vom Patriziergeschlecht der Ebner abstammte, aber ihr Vater nicht dem Nürnberger Patriziergeschlecht, sondern zu der aus der Bamberg übersiedelten Linie der Haller gehörte. Bis zu seinem Tod war Hartmann Schedel ein geachteter Nürnberger Bürger und führte eine gutgehende Praxis. Mit seinen ärztlichen Kollegen bildete er einen einflussreichen medizinisch und humanistisch ambitionierten Gelehrtenkreis.

Sein Ruf wurde aber weder durch seinen Beruf noch durch seine soziale Stellung begründet, sondern durch sein literarisches Hauptwerk, die „Weltchronik“.

Die Schedel’sche Weltchronik

Die Schedel’sche Weltchronik erschien erstmals 1493 in Nürnberg in einer lateinischen und einer deutschen Fassung und ist ein bedeutendes Zeugnis deutscher Buchdruckkunst.

Die Auflagenhöhe ist nicht bekannt. Die lateinische Auflage, die in ganz Europa vertrieben wurde, wird höher gewesen sein als die deutsche. Die lateinische Ausgabe umfasst 656 Seiten, die deutsche 596. Gedruckt wurde sie bei Anton Koberger in Nürnberg. Über die Preise der Weltchronik ist fast nichts bekannt. Ein 1495 in London verkauftes Exemplar kostete 66 Shilling 8 Pence. Der Druck der Weltchronik, der immense Kosten verschlang, wurde kein verlegerischer Erfolg, denn 1509 waren noch 571 Exemplare am Lager. Das handgeschriebene Exemplar des Hartmut Schedel befindet sich in der Bayerischen Staatsbibliothek und kann im Internet eingesehen werden. Im April 2011 wurde in Utah (USA) auf einem Dachboden ein Exemplar der Weltchronik zufällig entdeckt. Der Besitzer des Buches erhielt es von seinem Großonkel. Allerdings ist das Buch in einem schlechten Zustand und es fehlen viele Seiten. Der Preis wird auf ca. 35.000 Euro geschätzt.[2] Im Jahr 2010 erzielte ein gut erhaltenes Exemplar bei einer Versteigerung in London (umgerechnet) 570.000 Euro. Bei einer Auktion in München erzielte ein leicht beschädigtes Exemplar einen Preis von 105.000 Euro.[3]

Die Chronik folgt der Tradition mittelalterlicher Chroniken, indem sie die Geschichte der Welt in Weltalter darstellt:

- Erstes Weltalter: von der Erschaffung der Welt bis zur Sintflut

- Zweites Weltalter: bis zur Geburt Abrahams

- Drittes Weltalter: bis zum Reich König Davids

- Viertes Weltalter: bis zum Babylonischen Exil

- Fünftes Weltalter: bis zur Geburt Christi

- Sechstes Weltalter: Geburt Christi bis zu seiner Gegenwart. Dieses Weltalter ist das umfangreichste der Chronik.

- Siebentes Weltalter: Ausblick auf den Weltuntergang und das Jüngste Gericht

Das Werk enthält 1809 Holzschnitt-Illustrationen der Wolgemut-Werkstatt – die sich teilweise wiederholen – und ist damit das am umfangreichsten illustrierte Buch des 15. Jahrhunderts. Unter den Illustrationen befinden sich 29 doppelseitige Stadtansichten und zwei doppelseitige Landkarten: eine Weltkarte und eine Europakarte.

Michael Wolgemut begann 1487 zusammen mit Wilhelm Pleydenwurff, seinem Stiefsohn, mit den Entwurfsarbeiten zu den Holzschnitten. Auch Beiträge des jungen Albrecht Dürer sind wahrscheinlich, der bis 1490 bei Wolgemut in die Lehre ging.

Galerie

Ansicht Nürnbergs

Ansicht Krakaus

Ansicht Breslaus

Ansicht Prags

Hans Böhm, der Pauker von Niklashausen

Die Ermordung des Simon von Trient

Blatt zur Belagerung Konstantinopels 1453

Die älteste gedruckte Stadtansicht von Jerusalem

Ausgaben

- Hartmann Schedel: Registrum huius operis libri cronicarum cu [cum] figuris et imagibus [imaginibus] ab inicio mudi [mundi]. [Nachdruck der Ausgabe Nürnberg, Koberger, 1493]. Quantum Books, Ostfildern [2002?], CCXCIX, ISBN 3-935293-04-6.

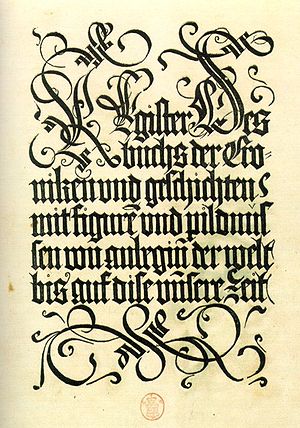

- Hartmann Schedel: Register des Buchs der Croniken und geschichten mit figuren und pildnussen von anbeginn der welt bis auf dise unnsere Zeit. [Durch Georgium Alten … in diss Teutsch gebracht]. Reprint [der Ausg.] Nürnberg, Koberger, 1493, 1. Wiederdruck. Reprint-Verlag Kölbl, München 1991, CCLXXXVI Bl., IDN: 947020551

- Hartmann Schedel: Weltchronik. Nachdruck [der] kolorierten Gesamtausgabe von 1493. Einleitung und Kommentar von Stephan Füssel. Weltbild, Augsburg 2004, ISBN 3-8289-0803-9.

- Stephan Füssel (Hg.): Schedel'sche Weltchronik. Taschen Verlag, Köln 2001, ISBN 3-8228-5725-4.

Literatur

- Franz Fuchs: Schedel, Hartmann. In: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 22, Duncker & Humblot, Berlin 2005, S. 600–602.

- Stephan Füssel (Hrsg.): 500 Jahre Schedelsche Weltchronik. Carl, Nürnberg 1994, ISBN 3-418-00372-9.

- Christoph Reske: Die Produktion der Schedelschen Weltchronik in Nürnberg. Harrassowitz, Wiesbaden 2000, ISBN 3-447-04296-6.

- Elisabeth Rücker: Hartmann Schedels Weltchronik, das größte Buchunternehmen der Dürerzeit. Verlag Prestel, München 1988, ISBN 3-7913-0876-9.

- Wilhelm Wattenbach: Schedel, Hartmann. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 30, Duncker & Humblot, Leipzig 1890, S. 661 f.

- Peter Zahn: Hartmann Schedels Weltchronik. Bilanz der jüngeren Forschung. In: Bibliotheksforum Bayern. 24 (1996), S. 230–248.

Siehe auch

Weblinks

Allgemein

- Literatur von und über Hartmann Schedel im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

- Hartmann Schedel. In: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon (BBKL).

- Christoph Reske: Schedelsche Weltchronik im Historischen Lexikon Bayerns

GW / Digitalisate

- Chronica - Erstausgabe Nürnberg 1493 im Gesamtkatalog der Wiegendrucke (GW-Nummer M40784)

- Chronica deutsch - Nürnberg 1493 im Gesamtkatalog der Wiegendrucke (GW-Nummer M40796)

- Chronica deutsch - Augsburg 1496 im Gesamtkatalog der Wiegendrucke (GW-Nummer M40779)

- Chronica - Augsburg 1497 im Gesamtkatalog der Wiegendrucke (GW-Nummer M40786)

- Schedels eigenes Exemplar, Digitalisat der Bayerischen Staatsbibliothek

- Liber chronicarum, Nürnberg 1493 GW M40796 Digitalisat der Universitätsbibliothek Heidelberg

- Digitalisat der lateinischen Ausgabe (mit brasil-portugiesischer Bedien-Oberfläche)

- Digitalisat der Beloit copy (Morse Library, Beloit College, Beloit, WI 53511, United States) -

- Holzschnitte aus einem der Exemplare der Bibliothèque nationale de France - Digitalisat auf Gallica

Einzelnachweise

- ↑ Werner Dressendörfer: Hartmann Schedels Angaben zur Aufbewahrung von Arzneimitteln in Apotheken. In: Gundolf Keil (Hrsg.): „gelêrter der arzenîe, ouch apotêker“. Beiträge zur Wissenschaftsgeschichte. Würzburg 1982, S. 543–550.

- ↑ http://www.dailymail.co.uk/news/article-1380408/Look-just-turned-attic-Rare-500-year-old-Nuremberg-Chronicle-unearthed-mans-dusty-junk.html

- ↑ http://de.zisska.de/nr-105-schedel-h/157105

| Personendaten | |

|---|---|

| NAME | Schedel, Hartmann |

| KURZBESCHREIBUNG | deutscher Historiker |

| GEBURTSDATUM | 13. Februar 1440 |

| GEBURTSORT | Nürnberg |

| STERBEDATUM | 28. November 1514 |

| STERBEORT | Nürnberg |

| Dieser Artikel basiert ursprünglich auf dem Artikel Hartmann Schedel aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. In der Wikipedia ist eine Liste der ursprünglichen Wikipedia-Autoren verfügbar. |